2025年02月25日

脊髄損傷から運転再開へ。当事者が語るリアルストーリー

この記事は以下のような人にオススメです

- 事故や病気で中途障がい(主に脊髄損傷)を負い、運転再開を目指す方

- 中途障がいを負った免許保有者

- 上記をサポートする方

もし、ある日、突然障がいを負ったら、あなたの生活はどう変わるでしょうか?

事故や病気で中途障がいを負った方々にとって、日常生活へ戻るまでの時間には多くの悩みや苦しみがあります。

一方、未来への不安や身体の変化に対する戸惑いがある中で、「自分の力で自由に移動できること」は、大きな希望に繋がります。

今回は、脊髄損傷によって中途障がいを負った人がどのように再びクルマを運転できるようになったのかを伺いました。また、文末のコラムでは、リハビリを行う医療従事者の視点から、中途障がいを負われた人の運転再開にどのようなサポートが重要であるか貴重な話を伺いました。

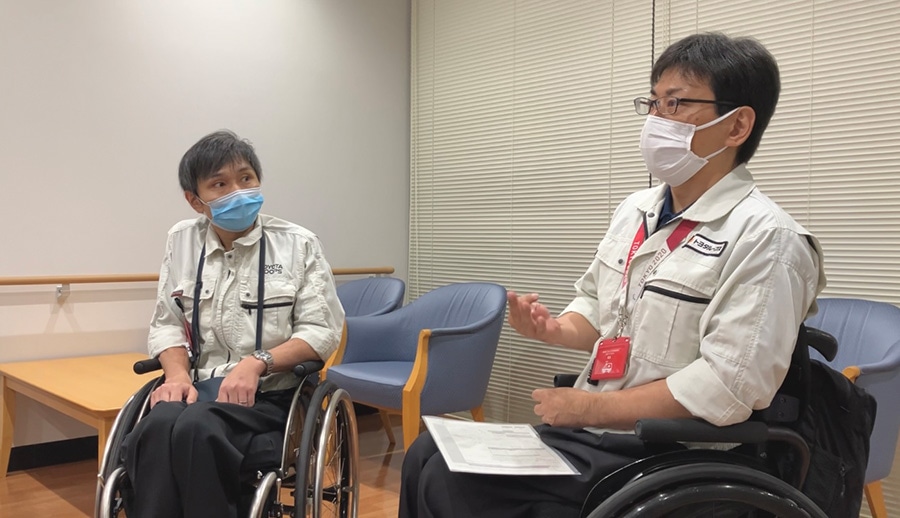

トヨタループス(株)のメンバー

-

- 3名とも外傷性脊髄損傷

左から、中垣さん(胸髄6番損傷)、村瀬さん(胸髄9番損傷)、山田さん(腰髄1番損傷)

-本日はよろしくお願いいたします。まず初めに事故後の様子を教えてください。

- 中垣

- 僕はバイク事故で、胸椎の6番を損傷しました。

事故の瞬間から記憶はなく、ついさっきまで何の問題もない順調な日常を過ごしていたはずなのに、目を覚ました時には障がい者になっていました。医師から車いす生活になることを告げられた時も、「ああ、そうなのか…」と。医者に「泣いても良いですよ」と言われましたが、涙は出ませんでした。

諦めも通り越すというか、いきなり言われてもそれまでの人生設計から大きく外れて現実感がありませんでしたね。

- 村瀬

- 僕もあまり実感が湧きませんでした。もともとクルマが好きで整備士として働いていましたが、事故に遭い、突然車いす生活になりました。

正直、事故後しばらくの間は、リハビリをすれば以前と同じような生活に戻れると当然のように思っていたんです。もちろん仕事も整備士に戻る前提で考えていました。しかし、医師から告げられたのは、「もう二度と自分の脚では歩けない」という事実でした。

なんとなく整備士への復帰は難しいと分かっても、どうやって社会復帰するのかと考えると全く見当がつきませんでした。健常者の時に、障がいのある人がどんなふうに働いているのかなどは考えたこともありませんでしたから。当時は在宅勤務なども社会に浸透していませんでしたし、「自分はどうやって生きていけるのか」「何から始めたら良いか」が何も分からず、ただ漠然と不安でした。なによりも、社会に取り残される感覚で、どうにかして早く復帰せねばという焦燥感が非常に苦しかったです。

- 山田

- 私も趣味のスキーで脊髄損傷になりました。

医師から「もう歩けない」と告げられた時はショックでしたね。ただ、私の場合はそれよりも、家族が私以上に落ち込んでいる姿が苦しかったです。だから自分が落ち込むというよりも「早くリハビリを終えて、社会復帰して家族を安心させたい」という強い気持ちの方が強かったと思います。今振り返れば、そうやって自分の心をなんとか守ったところもあったし、そうした前向きな姿勢が結果的に社会復帰に繋がったのだと思います。

-

- 事故前日の山田さん(左)

-漠然とした不安がありつつも、皆さんの場合は「これからどう生きていくか」というところに考えが向いたのですね。車いすで日常生活を送るなかで大変なことはありますか?

- 中垣

- これまで健常者として当たり前に不自由のない生活を送っていたので、自分が障がい者として生活することになるなんてイメージしていませんでした。

でも、自分が障がい者になって健常者の時には気にも留めなかったような、ほんの数センチの段差や階段で苦労するようになりました。時には建物に入ることすらできない、そういうことが凄く多いです。

- 山田

- 私の場合も移動に関しては困りごとがありますね。

自分が障がい者になって気づいたことは、公共交通機関を使う大変さです。電車に乗り降りするためにはスロープが必要なので駅員さんにお願いし、降りる駅も伝えて手伝ってもらう必要があります。しかし、駅員さんにも他の業務はあるため、「電車を数本遅らせてください」と言われ、乗りたい時間に乗れないことも日常茶飯事です。

当然移動にかかる時間が読めないので、愛知から東京に出張の時は人より2時間以上時間がかかる前提で移動しています。目的地に行くたびにバスや電車の時刻表を気にし、周囲の視線を感じながら移動していたので、外出自体がストレスになることがあります。

- 中垣

- そうそう、他にもバスもハードルが高いよね。

車いすユーザーがバスに乗る際は、走行中に車いすのバランスが崩れないよう、運転手さんがベルトで車いすを固定してくれます。ただ、かなりの時間がかかります。作業に慣れている人でも5分、慣れていない場合は10分以上かかることも。

対応にかかった時間だけバスの運行は遅れるわけで、どうしても気まずさというか、周囲の視線が気になります。舌打ちや冷たい態度を取られることも少なくなく、僕らも人間ですので悲しい気持ちになりますね…。

-そういう経験を積み重ねてしまうと、外出が怖くなってしまいますね…。

- 村瀬

- そうですね…。その点、クルマは自分のペースで移動ができるので、仕事やプライベートでの行動が自由にできます。人の目線を気にせずに、自由に移動できることって凄く大きなポイントだと思います。

- 山田

- クルマがあれば、公共交通機関だけでは行きづらい場所にも行けますからね。

それに時間も比較的読みやすくなります。なによりも、私の場合は運転をしている間は障がいを感じなくて良いのでとにかく気が楽です。

- 中垣

- そうだね。突然日常が車いす生活前提に変わってしまった人にとって、自由に行きたいところに自分のペースで行けることは、本当に希望になると思います。

僕の場合も病院の先生から「中垣さん、また運転を再開できるよ!」と言われた時は、本当に世界が変わりました。正直に言うと、リハビリがとても苦しかったんです。早く社会復帰したい一方で、体が気持ちに追いつかないことが多くありました。リハビリをすればするほど、自分のできないことが明確になり、それがとても辛く、嫌でした。「あぁこんな簡単なこともできないのか」と落ち込んでしまう日々が続きました。

しかし、先生の「クルマを運転できる」という言葉で一気に目の前が明るくなったんですよ。クルマの運転ができるということは、再び自由を手にするということですから。移動の自由が広がることで、社会復帰への道が大きく開けたし、行きたい場所に行ける喜びを再び感じることができました。

-自力で自由に移動できるということが、非常に大きな希望になったのですね。運転再開のために特別なリハビリ訓練はあったのでしょうか?

- 山田

- 「運転再開を目的にしたリハビリ」という意味では、私は上肢に障がいがないため、特にありませんでした。

私たちの場合は、機能回復があまり見込めない障がいだったため、残った身体機能の中でどう工夫して日常生活にそった動きを身につけるかを目的としたリハビリでしたね。運転再開を目的としたリハビリというよりも、一般的なリハビリの延長線に運転再開がある、というイメージです。

-リハビリと聞くと、「機能を元の位置まで戻す」というイメージでしたが、「今ある身体機能で日常生活を送る方法を身につける」というリハビリもあるのですね。具体的にどんなことをされたのでしょうか?

- 山田

- リハビリ内容は障がい状況によっても異なると思います。

私は床から椅子や台に上がる練習や床から車いす、車いすからベッド、車いすからクルマへの移乗などがメインでした。あとはそれらを実践するための筋肉トレーニングですね。

- 中垣

- 僕も同じような内容でした。

リハビリ内容は、主治医と理学療法士・作業療法士が患者の障がいの度合いをしっかりと判断して決定します。クルマの運転も医師の許可がなければできません。

クルマへの乗り降りの訓練では、その動作を理学療法士・作業療法士の人が撮影・指導し、一人で乗り降りできるまで何度も訓練しました。クルマへの乗降ができない人でもスライドボード(スライディングボード)を利用して克服できる人もいますし、運転自体は手動運転装置でカバーできます。

-

- 車いすからクルマへ乗り込む様子

車いすとクルマ(シート)の隙間をクッションで埋める工夫をしている

- 村瀬

- 運転できるとなった場合は、ご自身の障がいに合わせたアイテムを利用すると良いですね。痙性(体が勝手に動く症状)など、症状によっても使いやすい装置は変わりますので。僕も自分にベストなクルマ、補助装置などを見つけるには時間と経験がかなり必要でした。初めは同じような障がい当事者やリハビリの専門家などに相談しながら決めていくと良いと思います。

-本日は貴重なお話をありがとうございました。

この記事では、中途障がいによって脊髄損傷を負った3人がどのように自由に移動できるようになったのか、運転再開までの道のりを伺いました。

また、トヨタ自動車では、お身体に障がいのある人が「車いすのままストレスフリーで自由な移動ができる社会」を目指し、ワンタッチ固定装置(スイッチ1つで車いすをモビリティに固定する装置)の開発を進めています。こちらも是非チェックしてみてくださいね!

【コラム】専門家から見た「運転再開」への支援のポイント

日本作業療法士協会の先生方

-

-

- 藤田先生(千葉県立保健医療大学)

-

-

-

- 川村先生(三九朗病院)

-

- 川村先生

- 運転再開に向けたリハビリは、非常に慎重に進める必要があります。運転は多くの責任を伴う高度な作業であり、本人だけでなく他者への影響も考慮しなければなりません。同時に、患者さんの心理的サポートが非常に重要です。運転再開を希望する患者さんは多いですが、再開に至らない場合もあることを最初に伝え、段階的にリハビリを進めることが大切です。私たち作業療法士は、患者さんの残存機能を活かしつつ、気持ちに寄り添いながら、リハビリを進めていきます。患者さんによっては長期的な支援を要するため、焦らずコツコツと長期的な支援を実施しています。

- 藤田先生

- そうですね。同時に、患者さんが抱える不安感は病気や障がいによっても異なります。脊髄損傷の場合、どこが動かないかが自分でも自覚しやすいので、リハビリを進める中で手動運転装置などの使い方を伝えると、ある程度不安を軽減できます。一方で、脳卒中などの場合は、患者さん自身が障がいの重さを自覚しづらいことも多く、まずはご自身の「できること」「できないこと」を理解することからサポートが必要です。

- 川村先生

- 患者さんの症状とリハビリの進行状況をしっかりと確認し、患者さんが前向きに安心して取り組めるようにサポートすることが重要ですね。

- 藤田先生

- まだ数は多くないですが、運転のシミュレーションができる装置を設置しているリハビリ施設もあります。運転シミュレーションでは、手動運転装置を使用する際の具体的な感覚を掴むことができるため、運転への不安を軽減する助けになります。また、長期にわたるリハビリの中で、患者さん自身が成長を感じられるような小さな目標を設定し、それを達成することで自信を取り戻してもらうことも大切です。患者さんの一歩一歩を一緒に喜びながら、サポートしていくことが私たちの役割ですね。

執筆者

トヨタ自動車株式会社 社会貢献部

参考情報

一般社団法人 日本作業療法士協会

トヨタループス株式会社は、これまで施設や労働環境の点から就労に困難があった方にも安心して働いていただけるよう配慮された、トヨタ自動車の特例子会社です。