Aug. 04, 2017

レースで鍛えられるハイブリッド技術

THS-Rと市販ハイブリッド車の密接な関連性

プリウスから始まったTHSの進化

迫力あるボディでサーキットを突進するTS040 HYBRIDは最新のハイブリッド・レーシングスポーツカーだが、その源流をたどると1997年12月に発売されたトヨタ・プリウスに遡る。そうTS040 HYBRIDは、プリウスの子孫なのである。

1997年12月、トヨタ・プリウスが発表された。世界初の量産ハイブリッドシステムがデビューしたのだ。このとき広告に用いられたのが"21世紀に間に合いました"というキャッチフレーズである。プリウスは、まさに新時代への幕を開くために生まれ出た乗用車だった。

プリウスに積まれていたのがガソリンをエネルギー源とするエンジンと、電気をエネルギー源とするモーターを組み合わせた、いわゆる"ハイブリッドシステム"と呼ばれるパワートレインだ。ハイブリッドとは異種の混在という概念を指すが、プリウスの場合はエンジンとモーターという異なる動力を同時に使うクルマであることを指す。

エンジンとモーターを組み合わせたハイブリッドシステムにも、その組み合わせ方によって種類がある。プリウスの場合、発進時や低回転域のエンジン効率の悪い領域ではエンジンを停止、その領域での効率に優れたモーターのみで走行し、エンジン効率が良い通常走行の速度域ではエンジンの動力を使って走るという組み合わせ時の配分を行う。

追い越し時のように強い加速力が必要な場合は、バッテリーからも電力を供給してモーターの出力を増幅、エンジンの駆動力にモーターの駆動力も加えることで力強い動力性能を発揮し、滑らかな加速を実現する。減速・制動時には車輪の回転力でモーターを回し、モーターを発電機として作動させ、通常は熱エネルギーとして空中に捨てられていた制動エネルギーを電気エネルギーに変換してバッテリーに回収、再利用する。

こうした過程は、エンジンの動力は動力分割機構(プラネタリーギヤ機構)で2経路に分割され、一方は車軸を直接駆動し、もう一方は発電機(ジェネレーター)を駆動させて発電し、この電力でモーターを駆動するという仕組みと配分で成立し、効率が最大になるように巧妙に制御された。これが、発表時点で同クラスのガソリン車の2倍の好燃費を達成したハイブリッドシステム、トヨタハイブリッドシステム(THS)である。THSは、エンジンに2つのモーター、ニッケル水素電池、動力分割装置を組み合わせたシステム全体を示す名称である。

THSに基づくハイブリッドカーであるプリウスは、これまでのクルマの既成概念を打ち破り、新しい時代を感じさせるクルマとして大勢の人達の興味を引いた。自動車におけるハイブリッド技術は、トヨタが先鞭を付けた新しい技術であり、プリウスの登場が世界の自動車社会に新しい歴史の扉を開けた。トヨタはプリウスを、新時代の技術ハイブリッドの代名詞として、2000年以降北米、欧州等海外でも普及に努めた。

走る楽しさの飛躍を求めたTHS-Ⅱ

THSの改良はプリウスにおいて続けられ、2003年、エコとパワーを高次元で両立させたTHS-Ⅱを搭載する2代目プリウスが登場した。2代目プリウスに搭載された新世代ハイブリッドシステムTHS-Ⅱは、THSで達成した高い環境性能はもとより、クルマに求められる本来の魅力である"走る楽しさ"を飛躍的に発展させることをコンセプトに開発された。

THS-ⅡはTHSをベースにしたシステムで、モーター、発電機の電気系を高電圧化し、可変電圧システムを採用してモーター出力を従来の1.5倍に高めたものだ。モーターの出力は従来の33Kw(45PS)から50Kw(75PS)に上がった。

THS-Ⅱは動力性能を向上させることで、ハイブリッドカーにおける"走る楽しさ"を実現した。だが動力性能を上げようとしてエンジン排気量の増大やターボチャージャーなどの過給器採用などの手段を採用すれば燃費の悪化に繋がり、環境性能との両立が困難になる。そこで、THS-Ⅱはエンジンでは高効率化を追求し、これにモーターの高出力化、出力の伝達効率の向上、クルマ全体のエネルギーマネージメント制御の進化などを組み合わせることによって、低燃費と高出力を両立させることに成功した。

クルマは、単純に燃費良く移動できるだけの道具であってはならず、あくまでも"走って楽しい"道具であるべきだ、とトヨタは考え続けて来た。その成果のひとつがTHS-Ⅱであった。

モータースポーツも環境性能を追う時代に

量産乗用車のハイブリッドシステムを進化させる一方、トヨタはハイブリッドシステムをサーキットにも送り込んだ。言うまでもなく、ハイブリッドカーの"走る楽しさ"をさらに追求し可能性を探るためだ。限界の走行性能が求められるモータースポーツの世界でハイブリッドシステムを鍛え上げれば、その技術は量産乗用車のハイブリッドシステムをさらに進化させるに違いない。

またモータースポーツといえども環境技術と切り離しては成立しない時代がやってくると判断、そのときに活躍できるレーシングカーを開発しようという希望もあった。トヨタは2006年、レーシング・ハイブリッドシステムに初めて取り組むことになった。

量産ハイブリッド車はストップ&ゴーの多い市街地での走行を得意とするが、高速走行時は相対的に効率が落ち、燃費向上のメリットを得にくい側面があった。レースに出場してサーキットを走れば、高速域からの急減速を繰り返すことになる。その際発生する大きなエネルギーを瞬時に回収できる技術を確立するのが、レーシング・ハイブリッドシステムにとって大きな課題のひとつであった。そのレース活動で得た技術を量産ハイブリッドシステムにフィードバックすれば、低速域から高速域まで効率の高いハイブリッド車ができあがる。そこに、レースでハイブリッド技術を鍛える意味があった。

2006年にハイブリッドレーシングカーが初登場

2006年、開発陣は当時最新の量産ハイブリッド車の1台、レクサスGS450hをベース車両に選び、量産ハイブリッドシステムのうちニッケル水素バッテリーをキャパシタに換装し、十勝24時間レースに出場する決意を下した。これには、エネルギー貯蔵装置としてのキャパシタの素性を確認するという、先行試験の意味合いがあった。

当時のGS450hは、3.5リッターV型6気筒エンジンを搭載したFR車であり、FF車ベースのプリウスからハイブリッドシステムが移植された「世界初のFR量産ハイブリッドカー」であった。しかもハイブリッドシステムを燃費より出力重視で使用する"走る楽しさ"を追求したハイブリッドカーとしても注目されていた。レース用ベース車両にはうってつけの素性を持っていた。

その後、TS040 HYBRIDに至るトヨタのレーシング・ハイブリッドカー開発を指揮することになる村田久武プロジェクトリーダー率いる開発陣は、「夏の北海道、十勝スピードウェイで開催された24時間耐久レースにハイブリッドシステムを持ち込むと何が起きるか?」に的を絞ってレースを闘った。レクサスGS450hは、大きなトラブルを起こすことなく24時間を走りきり総合17位でレースを終えた。この過程で種々のデータが収集された。

そのデータを基に翌2007年、開発陣は改めてレース専用のハイブリッドシステムを開発し、再び十勝24時間レースに出場した。このときベース車両に選ばれたのは、国内最高峰ツーリングカーカテゴリーのSUPER GTのGT500クラスに参戦していたスープラであった。

ハイブリッドのスープラが十勝24時間で優勝

2007年当時、SUPER GTのGT500クラスで覇権を争っていたトヨタ・スープラは、480PS以上を発生するレース専用V型8気筒4.5リッター自然吸気エンジンを搭載、トランスアクスル方式の駆動系を持っていた。開発陣は、基本レイアウトをそのままに、モーター/ジェネレーターユニット(MGU)をリヤアクスルに組み込み、エネルギー蓄積装置としてキャパシタを搭載した。また、フロントにインホイールMGUを搭載し、高効率の4輪回生を実現した。その後4輪回生システムは、2014年のTS040 HYBRIDでル・マン24時間レースの実戦を戦うことになる。

2007年の十勝24時間レースに出走したハイブリッドレーシングカー、スープラHV-Rは、3136kmを走って総合優勝を果たした。この結果、ハイブリッドシステム非搭載の場合と比較して約10%の燃費向上が確認された。国内レースとはいえ、24時間レースに優勝したことで、レーシング・ハイブリッドシステムの方向性は明確になっていった。

ハイブリッド技術でル・マンを目指す

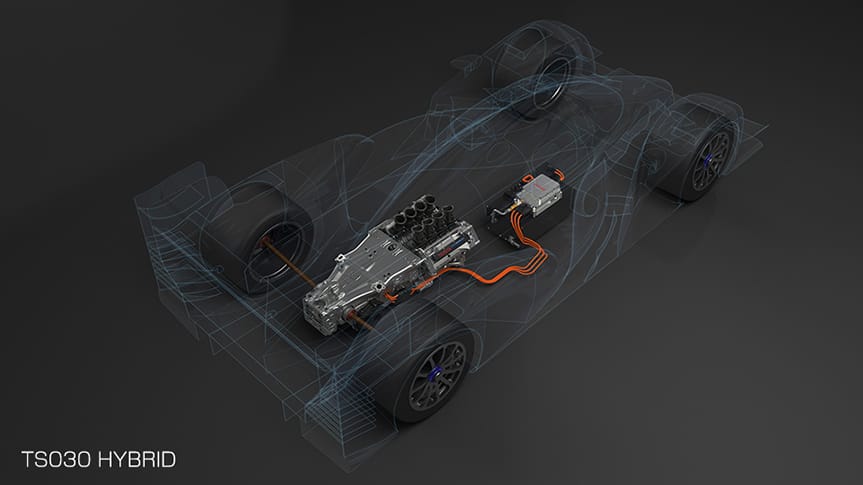

トヨタは2012年、ル・マン24時間を含む世界耐久選手権シリーズ(WEC)参戦を決意。新たにTS030 HYBRIDを開発した。ル・マン24時間/WEC参戦の目的は「市販車の開発に生きる技術を短期間で得ること」、そして「挑戦する姿勢を通じてレースファンの共感を得ること」だった。

ハイブリッドシステムと、これと協調して機能する3.4リッターV8自然吸気エンジンは、トヨタ自動車の量産ハイブリッド車開発部門の協力を得ながら、モータースポーツ部が主体となって開発された。一方、パワーユニットを載せる車体の開発は、トヨタの欧州におけるモータースポーツ活動拠点であるTMG(Toyota Motorsport GmbH)が主体となって取り組んだ。日本で開発したレース専用ハイブリッドシステムTHS-R(Toyota Hybrid System - Racing)とエンジンをTMGに送り、車体に組み込むことで、TS030 HYBRIDは成立した。

プリウスなど、トヨタの市販ハイブリッド車が搭載するハイブリッドシステムはTHS-Ⅱ(TOYOTA Hybrid System 2nd generation)と呼ばれるが、TS030 HYBRIDが搭載するハイブリッドシステムはレース専用でTHS-Rと呼ばれる。エネルギーの回生と放出にモーター/ジェネレーターユニット(MGU)を用いるのは両システムに共通しているが、THS-Rが用いるMGUは強化され、エネルギーを蓄える装置も異なる。なぜなら、市販車とレース車両では求められる特性が異なるからだ。

一般に、市販ハイブリッド車が搭載するTHS-Ⅱは、「停止時にエンジンを休止するアイドリングストップ機構を備える」「MGUのみの動力で走るEV走行ができる」「プラネタリーギヤ式の電気CVTを活用し、エンジンの高効率運転ができる」「制動時に運動エネルギーを回収して電気エネルギーに変換する"回生"ができる」という4つの特徴を持つ。

市販ハイブリッド車の場合、信号待ちがあったり、市街地を走ったり、高速道路を走ったりと、大きく変化する走行する条件に対応する必要がある。

THS-Rに求められたレースのための性能

一方、レースでは同じコースを周回しながら「急加速して高速走行を行い急減速する」繰り返しとなる。当然信号待ちはないので「アイドリングストップ」は必要ない。「EV走行」はピットレーンを走行する際には役立つが、重点的に開発すべきテーマではない。エンジンは全開全負荷の領域を使うことがほとんどなので、「プラネタリーギヤ式の電気CVTを活用したエンジンの高効率運転」は不要である。つまりTHS-Rで最も重要視すべきは、「制動時のエネルギー回生と加速時のアシスト=力行(りきこう)」の能力である。

THS-Rを開発するにあたって、MGUとエネルギー貯蔵装置は市販車に対して大幅に強化する必要があることがわかった。なぜなら、市販車は相対的にゆっくり減速し、ゆっくり加速するのに対し、レース車両は急減速し、急加速するからだ。

高速から急減速した場合、回収すべきエネルギーは短時間に大量に発生することになる。それを効率良く回収するには、高出力のMGUと、エネルギーを出し入れする特性に優れた貯蔵装置が必要になる。つまり、市販ハイブリッド車に比べてはるかに高出力のモーターと、高能力のエネルギー貯蔵装置の開発が不可欠というわけだ。エネルギー貯蔵装置としては市販車で多用されるニッケル水素電池やリチウムイオン電池ではなく電気二重層キャパシタを採用した。キャパシタはエネルギーを蓄える量的効率は悪いが、入出力の速度が速いという特徴を持っており、レースには適している。キャパシタについては十勝24時間レースでの経験を通して仕様の目処が立っていた。

また、MGUとエンジン及びブレーキの協調制御も重要な意味を持つ。市販ハイブリッド車もレーシングカーも、ドライバーのブレーキ操作から要求する制動力を読み取り、前後のブレーキ力とリヤの回生ブレーキ力を最適に配分する制御を行う。だが、急減速してコーナリングに入るレーシングカーではより精密な制御を行わなければ急減速時に車体の挙動を乱す危険性がある。THS-Rはこうしたエネルギー協調回生制御を高度に進化させたシステムである。

当初、開発陣はTS030 HYBRIDにはリヤのMGUに加え、フロントにもMGUを搭載する予定でいた。しかし開発中にレギュレーションが変更されたためフロントMGUは搭載されなかった。初年度のル・マン24時間レースは出場した2台ともリタイアを喫し、手痛い洗礼を受けることになった。

翌2013年は、2012年型をベースに、規則上搭載できないことがわかった前輪のMGUを当初から考慮せずその分、空力デザインを追求した改良型TS030 HYBRIDを投入した。そして2台共に完走して2位、4位に入賞したものの、念願のル・マン24時間レース優勝はならなかった。

THSの改良のためにル・マン挑戦を続ける

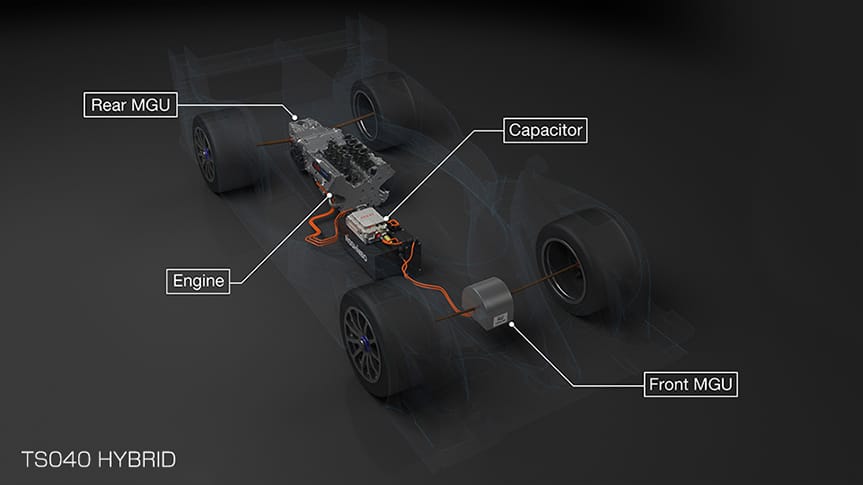

2014年、ル・マン24時間レースを運営するACOとFIAは車両規則の一部に変更を加えた。そこでトヨタはTS030 HYBRIDでの2シーズンにわたる経験を基にニューマシン、TS040 HYBRIDが開発された。

車両規則変更で4輪での回生/力行が可能になったため、TS040 HYBRIDには当初搭載しようと考えていたフロントMGUを搭載した。高速域から急減速するレースでは巨大な運動エネルギーが発生する。しかし制動時には荷重がフロントに寄るため、リヤにMGUを搭載するだけでは巨大なエネルギーは短時間に回生するには不十分で、フロントにもMGUを搭載する必要があった。

また、低速域から加速する際も、4輪にアシスト=力行をかけたほうが大きな加速力が安定して得られ、ラップタイム短縮効果が上がる。これでル・マン24時間レース用ハイブリッドシステムはようやく本来の理想とした形、村田プロジェクトリーダー言うところの「トヨタが開発を続けてきたレーシング・ハイブリッドシステムの集大成」に仕上がったのだ。

実際、2014年のル・マン24時間レースではTS040 HYBRIDに乗る中嶋一貴が日本選手として初めてポールポジションを獲得。世界中のレース&自動車ファンを驚かせた。決勝でもトラブルが発生するまではトップを快走する速さを見せつけたほか、トラブルで遅れたもう1台が驚異的な挽回で総合3位に入賞するなど、TS040 HYBRIDとTHS-Rの実力は証明された。

トヨタがル・マン/WEC挑戦を続ける理由は、まさにTHSの改良のために他ならない。厳しいレギュレーションの中でハイレベルの"技術を追求"し、レースを知り尽くした欧米の自動車メーカーと格闘する。その環境こそが、トヨタのハイブリッド技術を磨き、全世界のユーザーに向けて"もっといいクルマづくり"の実力を披露する絶好のチャンスなのだ。

サーキットの上で繰り広げてきた厳しい戦いを通してTHS-Rは、いまや動力アシストに留まらず車両運動性能を左右するまでに進化した。こうして得られた技術力や知識は、近い将来に市販車に活かされることになる。

TOYOTA GAZOO Racingについて詳しくはこちら

http://toyotagazooracing.com/jp/