2025年05月01日

車いすユーザーになって気づけた「移動の意義と喜び」

この記事は以下のような人にオススメです

- 中途障がいのある方や、そのご家族・友人など。将来や社会生活に不安がある人

- 福祉機器の開発や販売に携わっている人

もし、あなたがある朝突然『動けない』という現実に直面したら――

今回は、頸椎ヘルニアで車いすユーザーとなった須山の話をもとに、「自由に移動できることの意義」を紐解いていく。

-

- トヨタループス 須山さん(中途障がい・頸椎ヘルニア)

まさか頸椎の骨が…突然一変した生活

中途障がいになる前の須山は運転が大好きで、前職ではトラックの運転手として勤務していた。しかし、須山の人生はある朝突然一変する。いつものようにベッドから起き上がろうとしたが、体が動かなくなっていた。何が起こったのか分からないまま、緊急搬送され、そのまま緊急手術を受けた。働き盛りの33歳の頃だった。

医師には「頸椎ヘルニア」と診断された。頸椎ヘルニアとは、頸椎(首の骨)の間にある椎間板が変形し、神経を圧迫することで痛みやしびれを引き起こす状態である。

「振り返ってみればたしかにずっと首や肩の痛みを感じていました。でも日々の疲れが原因だろうと思って見過ごしていたんです。まさか頸椎の骨がつぶれているとは思いもしませんでした」。

手術は無事成功したものの、骨の変形が神経を傷つけ、現在は左足に完全麻痺、右足にも若干の麻痺が残っている。

「リハビリを経て退院し、その後5年間ほどは杖をついて生活していました。ただ、やはり脚に麻痺があるため何度も転倒することがありました。そうした危険性の高い生活を続けていたので、いつの間にか『とにかく転ばないように』と足元ばかり見て生活するようになりました」。

新たな「脚」を手に入れて

-

- 人生のターニングポイントを明るく語る須山

かつてはクルマのレースに参戦するなど、アクティブな生活を送っていた須山。しかし、移動のしづらさから行動量が減り、気持ちも塞ぎがちになったという。そんな須山の転機は、新たな脚を手に入れたことだった。

「しばらくは杖を使って生活していましたが、徐々に脚の麻痺が強くなりました。そのため、思い切って車いすで生活を送ることを決めたんです。これは自分にとってマイナスの意味はなく、むしろ『こんなに楽に移動ができる!』と感動したことを今でも覚えています。杖を使っていた頃は下ばかり見ていたので人の顔が見られず、空を眺める余裕もありませんでした。それが車いす生活になって、人の顔も、空もよく見られるようになりました。自分から色んな人に話しかけるようになり、何なら健常者の頃よりも今の方が行動量が増えました」。

クルマを福祉車両に変えたことも大きな変化点だったという。

「元々杖をついていた頃も健常者と同じく脚でアクセルやブレーキの操作をしていました。ただ、やはり脚が完全に思うように動かない中での運転は危険でした。車いすに乗り換えたタイミングで、元のクルマを手動運転装置付きに変えてみました。はじめ操作に慣れるまでは少し怖かったですが、少し練習するとすぐに慣れました。手動運転装置にしてからより安全に運転できるようになったし、運転の疲れにくさも段違い。走行距離も明らかに長くなって遠くへの外出も気軽にできるようになりました」。

地面ばかりを見て歩かざるを得なかった須山にとって、「車いす」や「運転しやすいクルマ」は新たな脚となり、見える世界と可能性を広げてくれた。

車いすユーザーになって気づけた「人の温かさ」

-

-

広島の路面電車と線路(イメージ)

溝が深く、車いすの前輪がハマりやすい

福祉車両に変えてからの一番の思い出を須山に聞くと、広島への一人旅だと顔をほころばせた。愛知から広島まで、なんと8時間かけて一人で運転したという。

「障がいを負う前から、『いつか広島の原爆ドームを見たい』とずっと思っていました。手動運転装置で気楽に運転できるようになったからこそ、興味のあることにチャレンジできたんです」。

一方、車いすユーザーであるがゆえに苦労した点もあったという。広島は路面電車で有名だが、実は車いすユーザーにとっては大きな障壁となることもある。

-

-

広島の路面電車と線路(イメージ)

溝が深く、車いすの前輪がハマりやすい

「一部の車いすユーザーは『キャスター上げ』という方法で、車いすの前輪を上げて低い段差を乗り越えることができます。しかし、僕はキャスター上げができません。そのため、路面電車の線路の溝に前輪がはまってしまい、身動きが取れず、事故に巻き込まれそうな危険な状態に陥りました」。

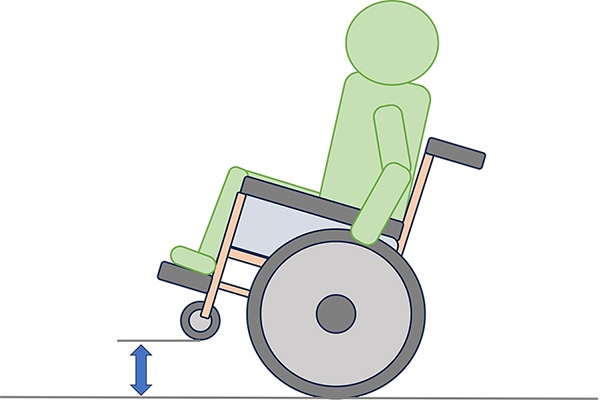

-

- キャスター上げのイメージ

車いすの前輪(キャスター)を上げ、低い段差などを乗り越える方法

車いすを日常的に使用していない人にとっては気づきにくい「日常に溶け込む命の危険」。道路の真ん中で身動きが取れなくなることがどれほどの恐怖かは想像に難くない。

「大げさではなく死を覚悟しました。どうにか溝から抜け出そうと奮闘している時、見ず知らずの会社員が物凄い勢いで走って助けに来てくれたんです。本当にびっくりしたし嬉しかった。その時、健常者の時は気づかなかった『人の温かさ』を身をもって体感しました。観光地巡りはもちろん、広島の方の温かい県民性が非常に印象的でかけがえのない思い出になりました。」と須山は話す。

広島での体験は、自分の力で自由に旅行できるようになったからこそ知ることのできた喜びだった。

日々の生活と困りごと

一方、自由に一人旅を楽しむ須山にも、日常生活で困ることがあるという。

「日々の生活では、高いところのものが届かず、スーパーやコンビニなどで欲しいものが買えずに諦めることが多いです。他にも、車いすマークの駐車場が空いていない時は困りますね」。

車いすユーザーがクルマに乗り降りする時は、ドアをしっかり開けて乗り降りするための広いスペースが必要である。しかし、車いすマークの駐車スペースには「お店に近くて楽だから」という理由だけで停めているクルマも残念ながら存在する。誰もが楽しく暮らせる社会にするため、「近い」だけでなく「広いスペース」が必要な人がいるということを知り、駐車場は思いやりをもって利用することが必要だ。

-

-

須山はアクティブ系の車いすを使用。

車輪の真ん中についているボタンを押すと簡単に外れる

須山が乗っているクルマは、バンの「ピクシス」だという。

「クルマ選びは車いすの積みやすさ、狭い道を運転しやすいこと、運転する目線が高いことなど、実用性を重視しました。僕の車いすは分解できるタイプなので、積み下ろしの際は毎回分解と組み立てを行います」。

「作業には慣れたので、分解や組み立てを含めクルマへの乗り降りは1分くらいでできます。屋根のある車いすマークの駐車場ではゆっくり乗り降りできるのですが、残念ながら屋根のある駐車場は少ないです。そのため、雨の日はかなり濡れて体が冷えてしまうことも多いですね。これは車いすユーザーにとっては現状諦めるしかない課題です…」。

-

-

須山はアクティブ系の車いすを使用。

車輪の真ん中についているボタンを押すと簡単に外れる

また、どんなに気を付けていても車いすを乗せる際に自分のクルマに当たることがあり、クルマが傷だらけになってしまうことが悩みだそう。保護カバーも売られているが、それでは覆いきれない範囲で傷がつくこともあるという。

-

車いすを積みこむ様子。

車いすを積みこむ様子。

車いすの車輪が自身のクルマに当たってしまう -

車いすの積み下ろしでついてしまった傷

車いすの積み下ろしでついてしまった傷

未来への希望――トヨタが目指す世界

『新しく挑戦したいこと』を聞くと、須山は笑顔で語ってくれた。

「家族と行ってみたい所は北海道です。新婚旅行で行ったことがあり、機会があえば今度は娘も連れて、現地をクルマで観光したいです。それから、健常者の時はよくサーキットに行っていました。しかし、今は自分の車いすを積みこめるスポーツカーがないなど、ハードルが高くて行けていません。いつか車いすを積みこみやすいスポーツカーが出たら、自分のクルマを好きなようにカスタムし、自分の運転で思いっきり走り抜けてみたいですね」。

自由に移動できること。それは、ただの移動手段ではなく、時に生きる活力に変わる。

トヨタでは、「移動がチャレンジするための『障害』ではなく、夢を叶えるための『可能性』になってほしい」という想いをもとに、「C+walk」「ウェルキャブ」「車いすワンタッチ固定」「モバイルトイレ」など、多くの製品を開発している。

あらゆる障がいのある人が自由に移動できる社会へ。「すべての『行きたい』を叶えていきたい。」それがトヨタの目指す世界だ。

執筆者

トヨタ自動車株式会社 社会貢献部

参考情報

トヨタイムズ

「すべての人」の移動を諦めない 誰も取り残したくないトヨタ社員の挑戦を取材

悩んでいる方必見!自分にピッタリなクルマ選びのコツ

4名の車いすユーザーを取材し、ピッタリなクルマ選びのコツを徹底取材!

トヨタの取り組み

すべての「行きたい」を叶えるために、いろいろなお声を聞きながら開発している製品や取り組みがたくさんあります。ここではその一部をご紹介します。