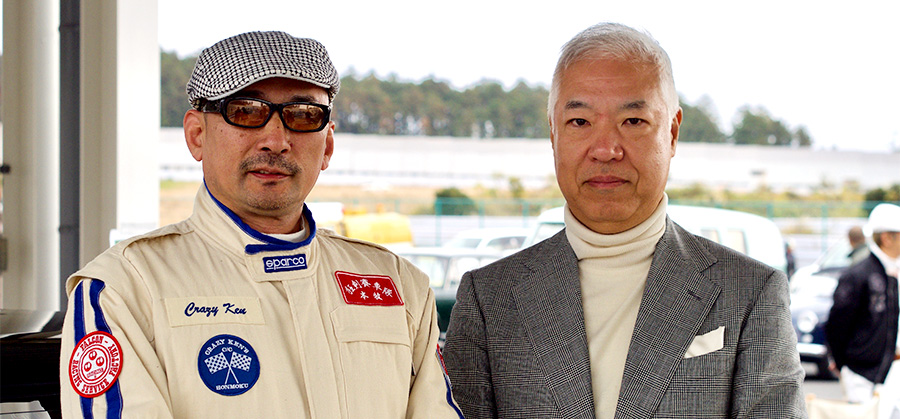

クルマと愛とサウンドを語らせたら止まらない2人が、レースの楽しさを、実際のレースやレースをめぐる人たちなどを訪ねながら紡ぐオリジナル連載(#8)です。

自動車レースの歴史

さて、ここで競馬の誕生と発展を自動車レースの世界にコンバートしてみる。

自動車レースの始まりとして伝えられているのはカール・ベンツが1号車を出したのと同じ年、1887年の4月だ。場所はフランス、パリ市内のヌイイ橋からブローニュの森までの約2キロメートル。優勝者の車は蒸気自動車だった。優勝タイムは伝わっていない。しかし、2キロなら自分の足で走るか自転車の方が速い。しかも、集まった車のうち、スタートできたのはこの蒸気自動車1台だけだった。つまり、レースと呼ぶにはほど遠い内容なのだが、なぜかこれがレースの始まりと伝えられている。

-

- (トヨタ博物館/Stanley Steamer Model E2)

翌1888年、パリ―ベルサイユ間の30キロでレースが行われ、こちらは本格的なそれだった。

初めての国際的なカーレースは、1900年から1905年まで6回にわたって開催されたゴードン・ベネット・カップだ。第一回はパリ―リヨン間で行われ、翌年からは優勝者の国で開催されることになった。

1908年にはニューヨークとパリの間を走る大陸横断レースが開催された。フランス、イタリア、ドイツ、アメリカから計6台が参加。ルートはニューヨークをスタートしてアメリカ大陸を横断した後、シアトルから日本の横浜まで船で行き、横浜から日本海側の敦賀まで480キロメートルを走った。

この時のカーレースが日本で初めて行われた自動車レースである。

日本に上陸し、レースを行った6台は船で日本海を渡りウラジオストックに上陸。そこからシベリアを横断して、一路パリへ。パリまでの22,000キロメートルを半年間かけて走破している。このレースはラリーの原型になったとも言われている。

1904年、現在の国際自動車連盟(FIA)の前身、国際自動車公認クラブ協会(AIACR)が設立された。同協会の会議で議題に上がったのは自動車会社各社が自動車レースへ寄せる関心の高さだった。カーレースの興行的な成功は、各国の自動車会社の技術力が高いことのアピールにつながった。自社の宣伝効果に莫大な効果があることがわかった。そこで自動車業界の団体は自動車選手権の開催をすすめていった。その後、業界団体は発展して、国際自動車連盟(FIA)となる。日本では日本自動車連盟(JAF)である。

第二次大戦後の1946年には国際競技としてのカーレースがフランスのサン=クルー、スイスのジュネーヴ市街地、イタリアのトリノなどで、計20のグランプリ(大きな大会)が開催された。以後、現在に至るまでサーキット及び公道のラリーなどいくつものレースが開催されている。

日本のカーレース

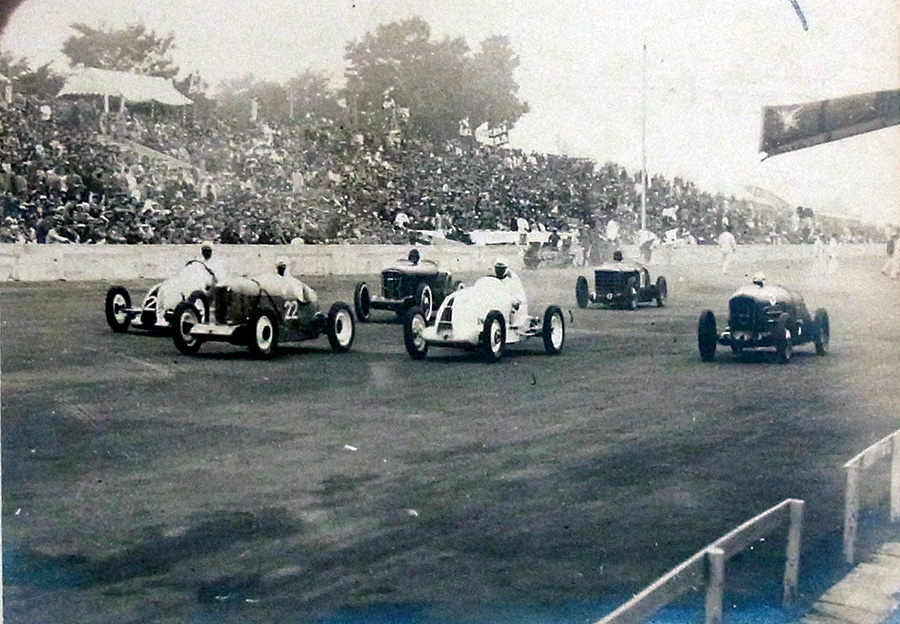

戦前の1936年、多摩川の河川敷に日本初の常設サーキット、多摩川スピードウェイがオープンした。同年の6月、同サーキットで「第1回全日本自動車競走大会」が開催される。このレースには当時浜松市で自動車修理工場を経営していた本田宗一郎も参加している。

-

- (©多摩川スピードウェイの会「1937年 全日本自動車競走大會」商工大臣杯スタートシーン)

第二次大戦をはさんで、自動車レースが復活したのは1950年代だ。1959年、「第1回日本アルペンラリー」が開催され、サーキットではなくラリーからレースは始まった。

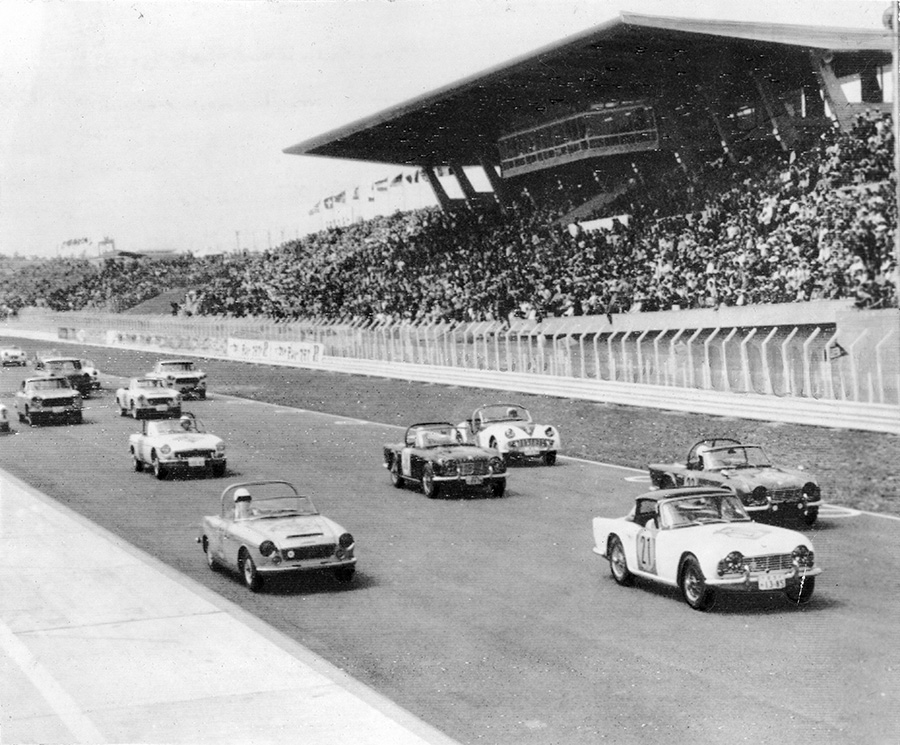

1962年、ホンダが三重県に鈴鹿サーキットを開設。翌63年から本格的な日本のカーレース、日本グランプリがスタートした。65年には船橋サーキット、66年には富士スピードウェイがオープン。こうしたサーキットを駆けるプロのレーサーがアイドルになったのが60年代だ。

70年代はモータースポーツにとって冬の時代とも呼べる時代だった。

70年、トヨタ・日産が日本グランプリからの撤退し、同年の日本グランプリは中止された。73年には第一次オイルショックが起こり、各メーカーはレース活動を中止。メーカーと契約していたレーサーの多くは仕事がなくなってしまった。

80年代、オイルショックから立ち直った各メーカーはワークスとしての活動を再開する。富士GCとの併催レースとして行われたシルエットフォーミュラレース、全日本耐久選手権が始まった。85年にはツーリングカーレースの全日本ツーリングカー選手権(JTC)もスタートし、加えて全日本F2選手権、全日本F3000選手権という人気レースがレギュラー化した。

90年代からの「日本の失われた20年」にはモータースポーツも低調になる。全日本F3000・全日本F3などもエントリー数が激減。インターナショナルF3リーグは4回、開催されただけで休止になった。ホンダは1992年にF1から撤退、日産とマツダは大幅にワークス活動を縮小した。

2000年代に入って、変化があったのがラリーだ。一般公道を使用し、速度も無制限のスペシャルステージを持つラリーは日本では難しいとされていたが、2001年にWRCへの昇格を目指したイベントとして日本アルペンラリー、ラリー北海道の2イベントが開始。2004年にはラリー北海道がWRCイベントに昇格しラリージャパンとして開催された。今ではラリーもサーキットと変わらぬ人気を得るまでになっている。

-

- (朝日新聞社提供「1963年 第1回 日本グランプリ自動車レース」)

横山剣と日本グランプリ

数あるカーレースのなかで、1960年生まれの横山剣が初めて見たのは64年の日本グランプリ。彼はわずか4歳である。しかも、その時のレースは今にいたるも伝説となっている。生沢徹が乗ったグロリア用エンジンを搭載したプリンス・スカイラインGTが、トヨタのワークスドライバー、式場壮吉が購入したポルシェ・カレラGTS(904)を抜いた。

日本の車があのポルシェを抜いたという画期的な出来事があったレースだった。しかし、結局のところ、生沢は3位。優勝したのはポルシェの式場だった。

横山剣の思い出。

―まだ、4歳でしたけれど、鈴鹿サーキットに行ったのは覚えています。東京から名古屋までは寝台特急だったかな。名古屋から近鉄に乗って、鈴鹿近くの白子駅で下りて、父親と一緒にタクシーでサーキットに行ったと思います。

ポルシェの式場さん、スカイラインの生沢さんの戦いがあった時でした。ただ、選手の名前はわからなかったけれど、生沢さんが乗っていたプリンスは市販されていた車でしたから、町で走ってたのを何度も見たことがあります。

鈴鹿で「えーっ、あの車がレース出るんだ」ってすごくびっくりしたのは覚えてます。

式場さんはグランプリに出るポルシェ904を東京から自走して行ったんですよ。後に、その写真を見て、レースカーで自走して行くなんてすごい時代だったなと感心しました。しかも、東名高速はできていなかったから、下道を行ったわけでしょう。

父親と僕は旅館に泊まって、2日間、レースを見たと思うんですよ。何よりも忘れないのはサーキットが超満員だったこと。

話は飛ぶんですけれど、僕が名誉館長を務めている横浜のマリンタワーの吹き抜け部分には「裸の大将」、山下清画伯が描いた絵を元にしたモザイク壁画「横浜の今昔」があります。それを目にするたびに僕はポルシェ904と式場さんを思い出すんです。なぜなら、式場さんのおじさん、式場隆三郎博士は山下清画伯のパトロンとして知られた人。なんとなく僕は式場さんとポルシェ904と縁があるような気がするんです。それに、式場さんはジャズミュージシャンで、奥さんは「雨の御堂筋」「ラヴ・イズ・オーヴァー」の欧陽菲菲さん。音楽とクルマの関係です。

-

- (Getty Images/Photo by Peter J Fox, October 8, 2017, F1 Grand Prix of Japan)

そんな式場さんがポルシェ904で走った鈴鹿で、2017年、日本グランプリの決勝に先立って「君が代」を独唱しました。初めて見たレースの地でしたし、目の前に整列したルイス・ハミルトンがこっちを見ていたから興奮して声が上ずってしまいましたけれど、でも、なんとか無事に。

「君が代」、もちろんアカペラです。日本の国歌ですから、絶対に歌詞を間違えることはできないし、しかも、あの歌、どんどん音階が上がっていく。高めの音で歌い始めたら、声が続かなくなってしまう。大緊張する曲なんです。だから、デュエットなんて、絶対にできません。アカペラでふたりで同時に音階合わせて歌い始めるには何度も何度も練習しないと無理でしょうね。

それにしても、レースはいろいろな人にいろいろな興奮を伝えてくれるものですね。

著者

- 横山 剣(よこやま けん)

-

1960年生まれ。横浜出身。81年にクールスR.C.のヴォーカリストとしてデビュー。その後、ダックテイルズ、ZAZOUなど、さまざまなバンド遍歴を経て、97年にクレイジーケンバンドを発足させる。和田アキ子、TOKIO、グループ魂など、他のアーティストへの楽曲提供も多い。2018年にはデビュー20周年を迎え、3年ぶりとなるオリジナルアルバム『GOING TO A GO-GO』をリリースした。

- クレイジーケンバンド公式サイト

- http://www.crazykenband.com/

- 野地 秩嘉(のじ つねよし)

- 1957年東京生まれ。早稲田大学商学部卒。出版社勤務、美術プロデューサーなどを経てノンフィクション作家。「キャンティ物語」「サービスの達人たち」「TOKYOオリンピック物語」「高倉健ラストインタヴューズ」「トヨタ物語」「トヨタ 現場の『オヤジ』たち」など著書多数

以上