クルマと愛とサウンドを語らせたら止まらない2人が、レースの楽しさを、実際のレースやレースをめぐる人たちなどを訪ねながら紡ぐオリジナル連載(#19)です。

どこかで聴いた曲だなと思ったら、ヴィレッジピープルのYMCAです。西城秀樹さんの「ヤングマン」の原曲。最高です。

-

- (Getty Images)

「剣さん、アメリカ人なら誰でも知ってる曲です。この間に踊りたい人は踊る。ビールを飲みたい人は飲む。ヨーロッパのレースでハーフウェイ・ブレークなんてないですよ。踊りながらレースを見るっていうのはアメリカならではですね」(ミスター・イサカ)

ミスター・イサカの解説は続きます。

「剣さん、ハーフ・ブレークの間にコース上のピットでみんなタイヤを交換します。最低2本は変えなくちゃいけない。2本変えると、すり減ったタイヤとすり減っていないタイヤのバランスに気をつけながら運転することになります。後半になってくると、タイヤがすり減っているからスピンや接触が多くなる。後半がさらに面白くなるのがNASCAR」

-

-

- (ハーフ・ブレイク中はここでマシンを調整)

-

-

-

- (古賀選手のツールボックスに「イイネ!」マーク発見)

-

後半戦スタート

エンタテイメントショーとしてもNASCARってよくできているんですね。

お祈り~国歌で開幕。オープニングで盛り上げて、休憩の前に一度、山場を作る。フィニッシュに向けてさまざまな仕掛けがあって、観客がのめり込むようになっている。

レースのルールにしても、「観客が面白く見ていられる」ことが前提になっているんです。終わりに近づくにつれてだんだん面白くなるようにできている。

このレースをヨーロッパや日本に持っていくとしたら、選手とマシンは当然として、メリメリな屋台の出店や、それこそ観客に至るまで、すべて持っていかないと、NASCARのこの空気感にはならないかも。

ほんと、観客がイイんです。ライブもそうだけれど、観客がよくないとバンドだけがよくてもいいライブにはなりません。興行としてNASCARはよくできています…、…なんてことを話してる場合じゃなかった。

後半のスタートです。また、ペースカーが先導して、前回の順位のままローリングスタート。ふたたび加速、爆音、第一コーナーでのファイト。

前半はタイヤを温存した走りをしていたのが、タイヤを交換したこともあって全車、加速してます。

「あーっ!」

始まって15周も走ってないのに、1台がスピン。その間になんとヘイリー選手は3台も抜いてました。苦戦しながらも順位を落とさない古賀さんのテクも、スピンするマシンもピットワークもすべて見ものだから目が離せない。

そして、リスタート。また加速、爆音、第一コーナーでのファイト。

その後もまた接触でスピン。後半戦はてんやわんやですね。

ヘイリー選手は4位まで上がってきましたけれど、でも、そこからなかなか前の車を抜けない。

「剣さん、彼女、一度、スピンしたからセッティングがズレたんですよ。スピードが上がっていないでしょう、ほら」(ミスター・イサカ)

そう言われると確かにそうなんですよね。

そのうち、タイヤを温存して、我慢に我慢を重ねていた車がフィニッシュに向かってフルスロットル。それでも、抑えてはいるわけでしょうけれど。

最後の10周くらいはすごかった。先頭の3台がまったく譲らなくて、3台だけで走っている感じですよ。あーっと思ったら、50センチくらいの差で優勝。チェッカーを受けた直後、優勝したマシンは第一コーナーで壁に激突。動かなくなっちゃった。それぐらいギリギリの戦いだったということを物語っています。

もしこれが計算でやっているとしたら、ショーとしては完璧だけど、あれは本気中の本気の事故に違いありません。

ヘイリー選手は4位。古賀さんは不調なマシンと格闘しながらも最後まで諦めず完走し、ポイントをゲットしました。

NASCARの醍醐味

NASCAR、終わってからも体がぞくぞくしちゃって。

ひとつひとつのシーンを覚えているからじゃないんです。NASCARという空間にしびれました。

レースの楽しさって優勝や順位だけじゃない。ミスター・イサカが言ってました。「NASCARの醍醐味の一つとして、ファンとドライバー、チームが近いところがありますね。みんな気さくにファンと写真を撮ってくれたりサインもしてくれる。そんな近さも楽しいところ」。そっすねぇ、そーそーそーそー。我々も見倣わなくては、と頭が下がる想いです。

何が楽しかったの?と聞かれたら、どう答えていいか困るぐらい魅力満載なレースですが、敢えてひとつだけ挙げるとすれば観客のみなさんのノリとリアクションですね。抜きつ抜かれつの激しいデッドヒートが展開されたり、マシンがクラッシュしたりする度に、ナイアガラの滝のごとく「おおおおおおおっ」と豪快な歓声が巻き起こり、ハーフ・ブレークではYMCAに合わせて体格のいいアメリカのお嬢さんたちがでっかいケツを振りまくる。

ああ、アメリカだなあ。あんなに楽しそうに踊れるなんて……。NASCARを見る。それは幸せになるってことなんです。もうほんとに、ねえ。

戻ってきて、僕は思います。人生のなかで、NASCARに行かない、という選択肢はない、と。

是非、皆さんもLet's go to the Circuit! イイネ!イイネ!イイネ!

-

- (レース後、古賀さんのマシンでイイネ! 写真 : TAKENAO HAYASHI)

(「NASCAR日記」はこれで終わりです)

著者

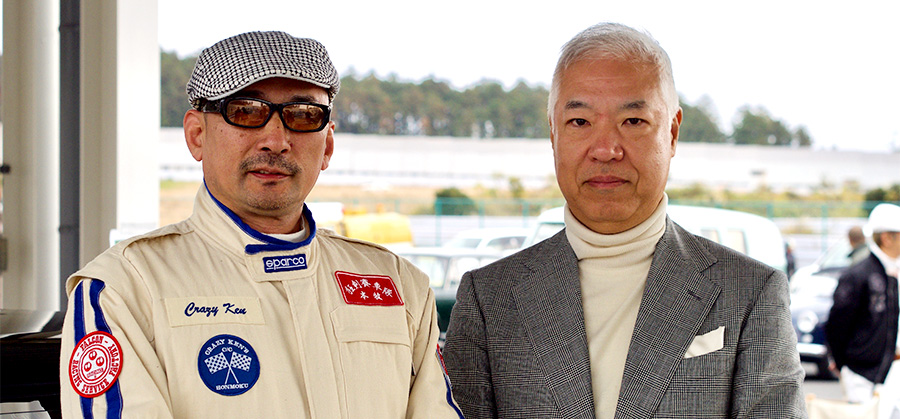

- 横山 剣(よこやま けん)

-

1960年生まれ。横浜出身。81年にクールスR.C.のヴォーカリストとしてデビュー。その後、ダックテイルズ、ZAZOUなど、さまざまなバンド遍歴を経て、97年にクレイジーケンバンドを発足させる。和田アキ子、TOKIO、グループ魂など、他のアーティストへの楽曲提供も多い。2018年にはデビュー20周年を迎え、3年ぶりとなるオリジナルアルバム『GOING TO A GO-GO』をリリースした。

- クレイジーケンバンド公式サイト

- http://www.crazykenband.com/

- 野地 秩嘉(のじ つねよし)

- 1957年東京生まれ。早稲田大学商学部卒。出版社勤務、美術プロデューサーなどを経てノンフィクション作家。「キャンティ物語」「サービスの達人たち」「TOKYOオリンピック物語」「高倉健ラストインタヴューズ」「トヨタ物語」「トヨタ 現場の『オヤジ』たち」など著書多数

以上