クルマと愛とサウンドを語らせたら止まらない2人が、レースの楽しさを、実際のレースやレースをめぐる人たちなどを訪ねながら紡ぐオリジナル連載(#20)です。

どこまでもついてくる響宴

「もし幸運にも、若者の頃、パリで暮らすことができたなら、その後の人生をどこですごそうとも、パリはついてくる。パリは移動祝祭日だからだ」(『移動祝祭日』アーネスト・ヘミングウェイ)

新潮文庫版の巻末には英文タイトル「A Moveable Feast」の意味が2通り、載っている。翻訳者はふたつのうち「どこまでもついてくる饗宴」「魂の祝宴」(注1)と解釈するのが妥当としている。

同書を読み返してみて、わたしもそちらの解釈が正しいと思った。

それは「魂の祝宴」をドイツのニュルブルクリンクで体験したからだ。

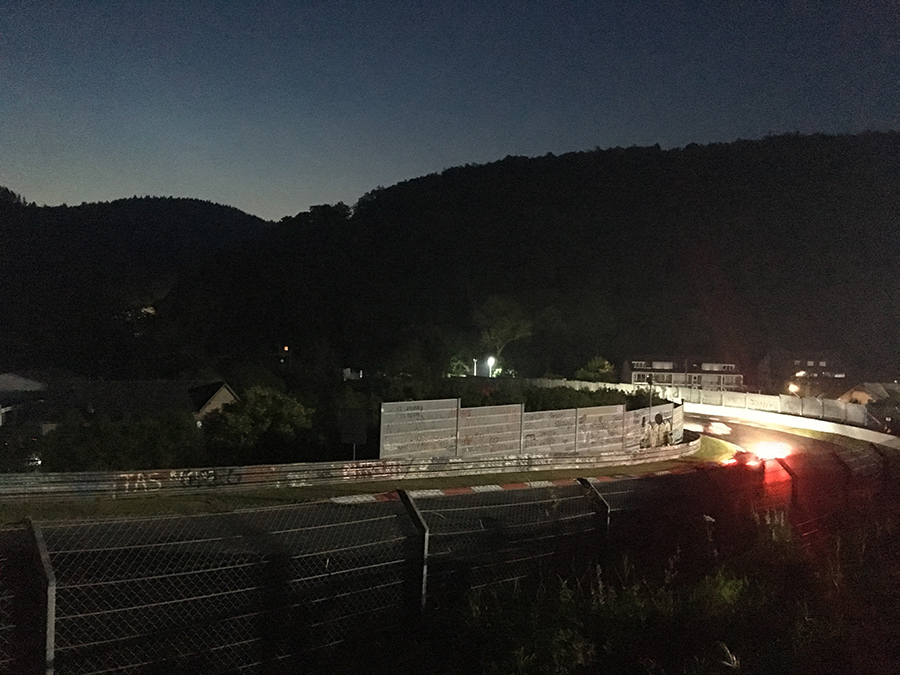

ニュルブルクリンク(以下ニュル)で開かれた24時間耐久レースの会場は祝祭空間だった。あそこで見たことは3か月過ぎた今でも忘れることができない。ニュルでの体験は「どこまでもついてくる饗宴」で、頭のなかに残像として明滅している。あのレースは特別だった。

単なる車の競争ではなく、ドライバー、メカニック、報道陣、そして23万人の観客を巻き込んだ車の祝祭空間だったから。

予選が始まった日の前から、サーキットの横には移動遊園地が設置されていて、観覧車がゆっくりとまわっていた。観覧車の周りには焼きソーセージの屋台、ビールを売るスタンド、Tシャツ、土産物を売る露店がいくつも並んでいた。

観客もレースマニアだけではなかった。家族連れが観覧車に乗っていた。ソーセージとビールを楽しむ人々もいた。仮設駐車場に止まっていた車のナンバーを見たら、ドイツ国内だけでなく、フランス、ベルギー、オランダ、デンマーク、イギリス…。なかにはギリシャから来た人たちもいた。レースだけが目的ではなく、人が集まって巻き起こる熱狂(Feast)を目当てにやってきた人たちも少なくなかったのである。

世界で最も過酷なニュルブルクリンク

サーキットがあるニュルブルクの町はドイツ北西部のアイフェル地方にある。アイフェル地方はなだらかな山地帯で、ニュルブルクは深い緑のなかの小さな町だ。

フランクフルト空港からは車で2時間、ケルンからは1時間程度の距離にある。毎年、5月から6月に開催される24時間レースにはドイツはもちろん欧州各国を中心に20万人以上の観客がやってくるけれど、町の人口は180人足らずである。観光名所はサーキットとニュル城という中世にできた城くらいのものだ。レースがない時期は閑散としている。

町の標高は海抜539m。箱根、強羅駅の標高が550mだから、ニュルブルクは強羅と同じくらいの場所にある。芦ノ湖(723m)よりやや低く、宮ノ下駅(436m)よりもやや高い。ただ、緯度は高いから、レースが開かれる5月から6月であっても箱根よりも涼しく、時に肌寒い。夜になるとセーターを着てもおかしくはない。ただ、日中、太陽が出ると、直射日光は強烈で、肌をむき出しにしているとすぐに真っ赤になってしまう。山岳の天候だ。

-

- (Getty Images / A map of the Nurburgring Circuit.)

ニュルブルクの森はブナ、樫、白樺、楡といった広葉樹が中心だから、樹林のなかを散歩していても、日が射してくる。太陽の光が届くから下草も生えている。地面にシートを敷き、バーベキューをするには絶好の林だ。実際、レースが行われている間、コースに沿った林の中からはバーベキューの煙があがり、食欲をくすぐるにおいが漂っていた。

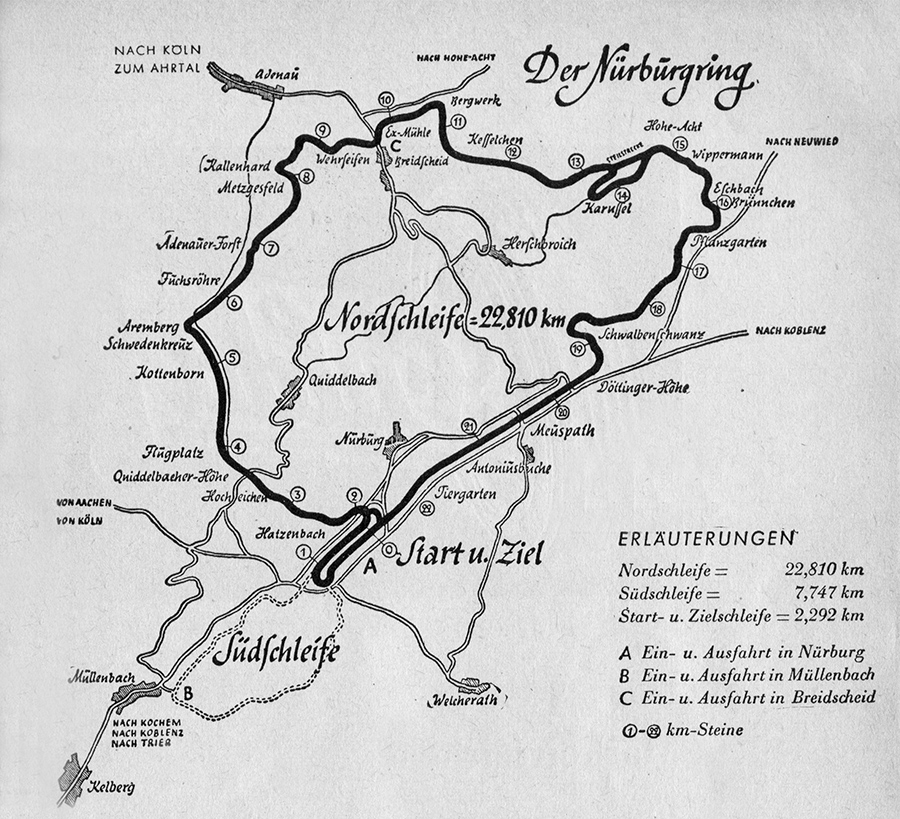

ニュルのサーキットは「世界でもっとも過酷なコース」と呼ばれている。なんといってもコースの距離が長い。スタンドのあるグランプリコースと北コース(ノルドシュライフェ)を合わせて約25キロにもなっている。

山手線の周回営業キロが34.5キロだから、ニュルのコースは東京駅をスタートして上野、田端、池袋を経て、渋谷くらいから再び東京駅に戻ってくる感じの距離ではないか。それほど長いコースを24時間、昼も夜も走り続けるのがニュル24時間耐久レースだ。

超人たちの祭り

そして、距離が長いだけではなく、高低差があり、路面も一様ではない。

わたしは高低差を身体で感じるためにコースを走るツアーに参加した。車で走ると、300mの高低差とは、坂の連続だと確信する。再び箱根を例に出すと、箱根湯本(108m 海抜)と宮ノ下(435m 同)の間にサーキットが広がっているようなものだ。登山鉄道の軌道があるような場所にコースが作られているのである。

路面もまたすっきりしたプレーンな平面ではない。降り立つと、凹凸やねじれを感じる。戦前の1927年に人力で舗装したものだから、いくら直しても、波をうっているところが残ってしまうのだろう。レースカーが200キロ以上の高速で走ればタイヤは路面の凹凸を敏感に拾うに違いない。

それだけでも充分に過酷なのに、加えてニュルのコースには170以上のコーナーがあり、その多くはブラインドだ。先のわからないカーブを高速で曲がらなくてはならない。車にも負担はあるが、ドライバーにとっても怖れと負担を強いるコースである。

そんな過酷なコースを一周、7分から8分というラップタイムで走るのだから…。ニュルの24時間耐久レースはドライバーもメカニックも超人たちの祭りだ。

| (注1) | A Moveable Feastの第一義は次の通り。 「キリスト教の用語で、クリスマスのように日にちが特定されている祝日ではなく、その年の復活祭の日付に応じて移動する祝日。キリスト昇天祭、聖霊降臨祭など。」 |

|---|

(続きは月曜日掲載します。)

著者

- 横山 剣(よこやま けん)

-

1960年生まれ。横浜出身。81年にクールスR.C.のヴォーカリストとしてデビュー。その後、ダックテイルズ、ZAZOUなど、さまざまなバンド遍歴を経て、97年にクレイジーケンバンドを発足させる。和田アキ子、TOKIO、グループ魂など、他のアーティストへの楽曲提供も多い。2018年にはデビュー20周年を迎え、3年ぶりとなるオリジナルアルバム『GOING TO A GO-GO』をリリースした。

- クレイジーケンバンド公式サイト

- http://www.crazykenband.com/

- 野地 秩嘉(のじ つねよし)

- 1957年東京生まれ。早稲田大学商学部卒。出版社勤務、美術プロデューサーなどを経てノンフィクション作家。「キャンティ物語」「サービスの達人たち」「TOKYOオリンピック物語」「高倉健ラストインタヴューズ」「トヨタ物語」「トヨタ 現場の『オヤジ』たち」など著書多数

以上