クルマと愛とサウンドを語らせたら止まらない2人が、レースの楽しさを、実際のレースやレースをめぐる人たちなどを訪ねながら紡ぐオリジナル連載(#30)です。

ラリーとは、すなわちサファリだ

2002年まで、WRC(世界ラリー選手権)の一戦として「サファリ・ラリー」があった。ラリー・モンテカルロ、RAC(ウェールズ)ラリーと共に「世界三大ラリー」と称されていたもので、ケニアの首都ナイロビをスタートしてサバンナをかっ飛んでいくワイルドなラリーだった。

-

- Getty Images

1966年、日産はサファリ・ラリーに出場し、ブルーバード410でクラス優勝をする。この時のことをテーマとした映画『栄光への5000キロ』は石原裕次郎、浅丘ルリ子が主演で大ヒットした。

横山さん、わたしともにまだ小学生だったけれど、車が好きだったから当然見に行った。石原裕次郎よりも、車と浅丘ルリ子に拍手を送った。車好きのマセたガキだった。

映画のなかで印象的だったのはレースカーが走っていくのを眺めるケニアに暮らす遊牧民、マサイ族の目である。

映画のなかの彼らはサバンナを移動していた。そして、移動の途中でサファリ・ラリーに出会ったと思われる。マサイ族は旅の途中でバッファローやヌーの大移動(グレート・マイグレーション)に遭遇したのと同じように、ラリーの車が過ぎていくのを、真剣に見つめていた。車という工業製品に驚いたという視線ではなかった。

彼らは強烈な日光のなかを走り抜けていく車を野生動物の一種として見ていた。あこがれと放心が入り混じった目で眺めていた。

そして、初めて愛知、岐阜で開かれたセントラルラリーを見に行った時、わたしの目はマサイ族と同じだった。ただただ見るしかなかった。

言葉はなく、感想もなく、車がやってくる方角を、ぼーっと眺め、車が目の前を通過すると、顔を振って、車のテールを追った。

面白いというより、何が何だかわからないけれど、快感が背中を通り抜けていくという感じだった。サバンナやジャングルから動物がぱっと現れて消えていくのを偶然、見つけるのと似た快感だ。

ラリーで、車を見ることができるのはほんの一瞬である。しかし、わたしたちはその一瞬の快感を得るために旅をする。

セントラルラリーを見に行くために東京から新幹線で名古屋へ行き、さらに車で愛・地球博記念公園まで出かけた。朝が早かったから前夜は名古屋市内に泊まり、大衆のための寿司店、伏見の田中寿司でカワハギの肝和えと、まぐろ、あじ、たこ、穴子の寿司を食べた。

このように、ラリーで走る車を見るのは一瞬だけれど、会場までの旅には楽しさが詰まっていた。旅を楽しむのもラリーの魅力のひとつだ。

そう、本来、サファリとはスワヒリ語で「長い旅行」のこと。だから、ラリーはサファリを楽しむレースでもある。

レースのプロにラリーを学ぶ

ラリーとは何か。トヨタのガズーレーシングが出しているパンフレットにはこう書いてある。

「市販車をベースとした競技車両が先の見えない山道や曲がりくねった道路をアクセル全開で駆け抜ける」

「競技専用に作られたサーキットで行われる『レース』とは異なり、ラリーは公道(主に林道)で行われます」

同パンフレットでは、サーキットとレースの違いについて、4つの点を指摘している。

- ドライバー

サーキットのレースはドライバーのみ。当たり前だ。ラリーはドライバーとコ・ドライバーがふたりで乗る。プレイヤーとキャディで戦うゴルフとちょっとだけ似ている。

- コース

レースはサーキットを周回する。ラリーは公道を走る。公道にSS(スペシャル・ステージ)と呼ばれるタイムアタック区間とリエゾン(移動区間)を設定して走る。走る道も舗装路(ターマック)、未舗装路(グラベル)、雪道(スノー)の3つがある。

- ルール

サーキットは複数台が同時にスタートする。車両同士の接触もある。ラリーは1台ずつのスタート。車両同士が抜いたり抜かれたりはない。

- 路面やコーナーの記憶

サーキットは周回だからドライバーがコーナーを覚えて走る。ラリーは事前走行(レッキ)して作成したペースノートを頼りに走る。

さて、ラリーについての解説だけれど、ガズーレーシングのパンフレットを要約して、それでおしまいというわけにはいかない。そこで、もっと「面白く解説してくれる」人を見つけた。

-

- モンテカルロにて

トヨタのモータースポーツ推進室長(当時)をしている市川正明さん。彼はレースのプロだ。トヨタの車が出場する限り、どんなレースでも、どこの国へでもサポートに出かけて行く人である。

ルマンやニュルブルクリンクのような耐久レースにも出張する。モンテカルロからメキシコ、アルゼンチンといったWRCにも出かけていく。職業は「旅人」とでも称した方が良さそうな41歳。

車のメンテナンスに気を配り、ドライバーの健康に注意を払い、スタッフの生活向上に熱心で、おまけに年がら年中、旅を続けているから、なかなか女子と合コンする機会もないという独身の好男子。

さて、わたしは彼にラリーの楽しみ方をしつこく聞いた。

-

- モンテカルロにて

日本メーカーとラリー

市川さんが教えてくれたのは日本メーカーとラリーの関わりについて。なんだ、教科書に載っているようなつまらない話だなと思ったら、これが意外に面白い話だった。

「はい、つまらなそうな話題から始めてすみません。でも、ちょっと聞いてください。もともとモータースポーツの始まりとされているのがパリ、ルーアン間を移動するタイムトライアル(1894年)なんです。これはサーキットのレースではありません。ですから本来、レースとは、ラリーと同じ公道でのタイムトライアル競技から始まったものなんです。

さて、その後、第一回のラリー・モンテカルロが1911年に始まってます。以降さまざまな国や町でラリーが開催されます。

コルシカ島のツール・ド・コルス、フィンランドのラリー・フィンランド、そしてアフリカのサファリ・ラリー。こういうのが国ごと、地域ごとに起こってきたのです。

1973年に国際自動車連盟が、人気のあるラリーを集めて、それぞれの順位の人にポイントを付与して、世界チャンピオンを決めましょうと世界ラリー選手権、WRCを始めました。

-

- 1975年フィンランド1000湖ラリー

話は変わりますけれど、野地さん、ご存知ですかねぇ、『栄光への5000キロ』、あれ、サファリ・ラリーなんですよ。日産のブルーバードです。それで、日本メーカーはサファリ・ラリーには出ているんです。相当出てるんですよ。73年も日産はサファリ・ラリーで勝ってます。

トヨタはWRCが始まったその年にプライベーターチームがカローラで勝ってます。トヨタがワークスで勝ったのは75年の1000湖ラリー、つまりラリー・フィンランドです。

79年から80年には日産がサファリ・ラリーで勝ってます。あと、スバル、三菱、日本車は活躍してるんです」

-

- 1975年フィンランド1000湖ラリー

ラリーで勝つと何がいいかと言えば、競技車両の原型である市販車の売れ行きがよくなることだという。

ブルーバード、カローラ、セリカといった車が各地のラリーで優勝すれば「日本車は速くて頑丈で、そして価格も高くない」といった評価が生まれる。一方で、砂利道や坂道や雪の道を走破することで車も鍛えられて性能はよくなっていく。

つまるところ、日本の自動車産業が海外マーケットで評価されるようになったのはラリーに出場して、好成績を残したからだと言える。

「そうです。その通りです。

『日本の車が優勝した?ふーむ、あいつらは頑丈だ、しかも高くない。うん、あいつらは悪くないぞ』。

それで日本車の販売は伸びていったんです。

WRCに出す車の改造範囲は広いのですが、ボンネット、ピラーからルーフ、あるいはバックドア、ドアの内側は市販車と同じものを使わなきゃいけないんですよ」(市川)

実際、ヤリスはラリーの好成績があったために、ヨーロッパの市場で伸びている。

市川さんはこう言った。

「ヨーロッパの車好きの若者からこんな話を聞きました。

『何、ヤリスってすげえカッコいいじゃん。あれっ、グランマカー(おばあちゃんが乗る車)だったのがエキサイティングになったじゃん』って」

二重カッコのなかの「無理に作り上げた若者語」も市川さん談である。

人は若者のしゃべり方を真似する時、本当の年齢がバレてしまう。

(続きは明日掲載します。)

著者

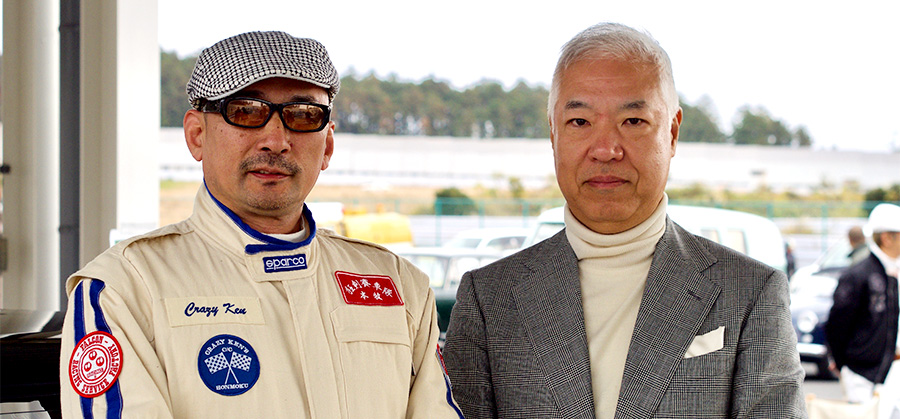

- 横山 剣(よこやま けん)

-

1960年生まれ。横浜出身。81年にクールスR.C.のヴォーカリストとしてデビュー。その後、ダックテイルズ、ZAZOUなど、さまざまなバンド遍歴を経て、97年にクレイジーケンバンドを発足させる。和田アキ子、TOKIO、グループ魂など、他のアーティストへの楽曲提供も多い。2018年にはデビュー20周年を迎え、3年ぶりとなるオリジナルアルバム『GOING TO A GO-GO』をリリースした。

- クレイジーケンバンド公式サイト

- http://www.crazykenband.com/

- 野地 秩嘉(のじ つねよし)

- 1957年東京生まれ。早稲田大学商学部卒。出版社勤務、美術プロデューサーなどを経てノンフィクション作家。「キャンティ物語」「サービスの達人たち」「TOKYOオリンピック物語」「高倉健ラストインタヴューズ」「トヨタ物語」「トヨタ 現場の『オヤジ』たち」など著書多数

以上