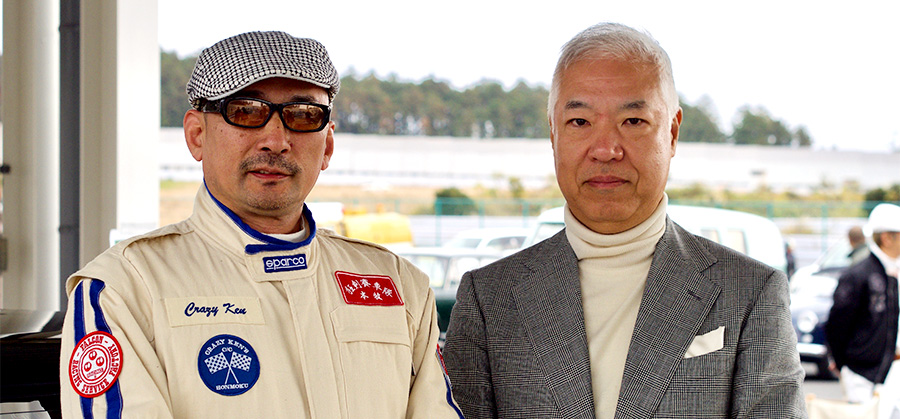

クルマと愛とサウンドを語らせたら止まらない2人が、レースの楽しさを、実際のレースやレースをめぐる人たちなどを訪ねながら紡ぐオリジナル連載(#31)です。

ふたりでやるスポーツ

サーキットのレースとラリーの最大の違いは車に乗る人の数だ。レースはもちろんひとりで運転する。ラリーはドライバーとコ・ドライバー(コドラとも略す)のふたりでやる。

「ラリーのコースはカーブが多く、コドラが教えなければドライバーひとりでは走れない」

それが従来からの説明である。しかし、カーナビやスマホやAIを活用すればドライバーひとりでもコースを走破できるのでは?そう訊ねたら、レースのプロ、市川さんは「ふふふ」と不敵な面構えで笑った。

「いやいや、そんなことはありませんよ」と。

市川さんの説明である。

「ラリーは公道を封鎖してタイムトライアルをする。僕は一度、計算してみたことがあります。

ラリーフランスはコルシカ島で行われるので、『ツール・ド・コルス』とも呼ばれていますが、そこは1万コーナーのラリー、つまり、コースにカーブが1万回もあるんです。全長、約350キロの間にそれほど多くのコーナーがあって、くねくね曲がっている。まあ、実際に数えてみたら6千ちょっとだったらしいけれど、まあ、そこは置いといて、と。

-

- 「ツール・ド・コルス」の連続するカーブ

たとえば日本で行われるF1の日本グランプリは鈴鹿サーキットで開かれます。一周、5.8キロでコーナー数は18個。F1では総距離がだいたい300キロ。53周回るとしてコーナーは954。

コーナーの数だけで10倍以上も違う。しかも、ラリーのコーナーは2度は走りません。ドライバーはとてもひとりじゃ覚えきれません。

コ・ドライバーが、『次は右コーナー、かなりきついコーナーだ。その先300メーターは直線で、すぐに左コーナー、また左コーナー』みたいなことを読み上げるのを頭に浮かべながらアクセルやブレーキを踏み、ハンドル操作するわけです。カーナビを見ながらでは無理です。

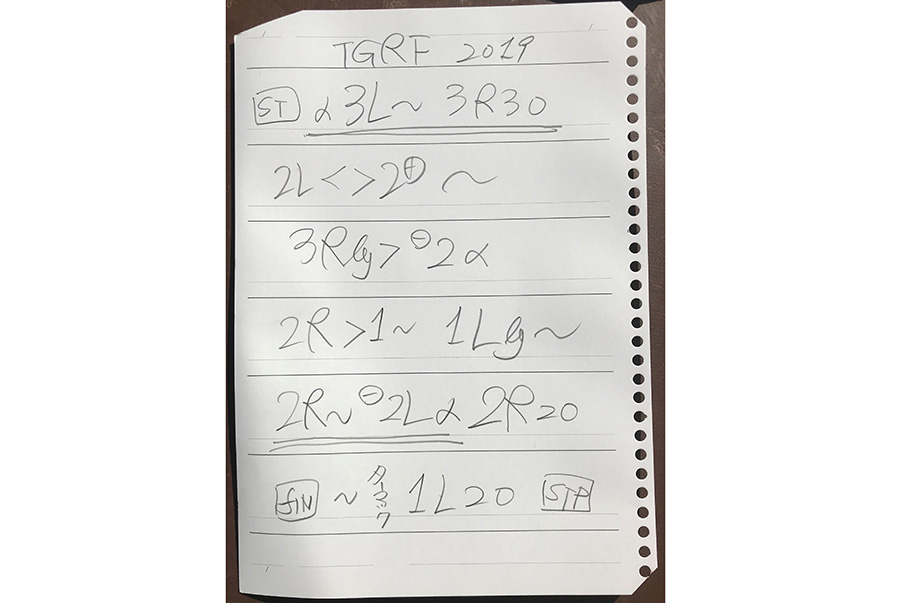

ペースノートに書いてあることを言葉で聞いて、言われたことを頭に浮かべて運転するための訓練をしてからラリーで走るんです。ペースノートを聞きながら走るのは慣れていないとできません。人間がコ・ドライバーとして乗ってないとラリーは走れません」

-

-

- 「ペースノート」

-

-

-

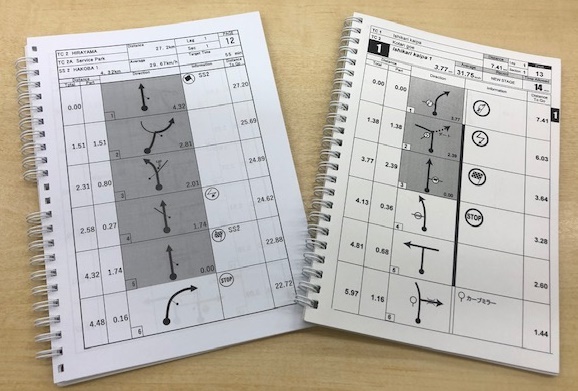

- 走行ルートが書かれた「ロードブック」

-

しかし、聞きながら走るだけならカーナビの音声で先導してもらえばいいんじゃなかろうかとも思うのだが…。

市川さんはふたたび「いいえ」と首を振った。

レッキ

「ペースノートを作るために事前走行、つまりレッキという下見を行います。たとえば358キロのコースを全速力で走る前に必ずレッキをする。正確にはレコノサンス。略してレッキ。レコノサンスはフランス語で確認すること。コーナーが右や左に曲がっていることだけを確認するんじゃなくて、このコーナーは起伏があるから車体が飛び跳ねるんじゃないかとか、また、このコーナーの内側には石があるから乗り上げないようにしなきゃいけないとか。そこまでペースノートに記しておく。

カーナビではそこまで確認できません。そして、ドライバーとコドラは本番の前に2回、走ってペースノートを作り、そのうえ本番を走る。350キロのコースなら700キロプラス350キロを走る。

レッキの時は公道だから、走ることはできても制限速度です。時速60キロで運転しながら、『このコーナーに200キロで来たらどうなるか』を想像しながら走るわけです。それをカーナビにやれといっても、今はまだ無理です」

ラリーのコースは、毎年ほぼ同じ名物ステージもあるが、同じルートでも前年とは逆走になったり、新たに設定されたりすることが多いという。

2020年にラリー・ジャパンが10年ぶりに復活する。以前は北海道の未舗装路で行われていたのに対し、今回は、愛知・岐阜の舗装路という新しいコースが設定される。

愛知県出身者の場合、地元だから得ということはあるかもしれないが、それよりも世界中の道を知り尽くしている経験者の方が有利だろう。なお、ペースノートは手書きだ。パソコンやスマホに打ち込んでいるわけではない。

運転もするし、メカニックもやる

「カーナビがコースを読み上げて、ドライバーが走ることも、いずれは可能になるかもしれません。けれど、カーナビやAIでは絶対に代替できないコドラの仕事があるんですよ」

そう市川さんは言った。

「ラリーは基本的にはドライバー、コ・ドライバーがセットでやる競技で、奥さんがコドラを務めるケースもあります」(市川)

「夫婦だと、ケンカしてるとまずいですね」(野地)

「そう、そうなんです。でも、夫婦仲がいいからコドラやるんじゃないですか?」(市川)

「市川さん、独身なのに、夫婦のことよくわかってますね」(野地)

「いえいえ、恐縮です。コドラはドライバーに替わって運転することもあるんですよ。AIや人工音声ではそれはできないでしょう。

ラリーはSSというタイムアタック区間と、それをつなぐ移動区間リエゾンがあると言いましたね。リエゾンではドライバーがちょっと疲れたから運転を替わってということがあります。その時はコドラが運転する。また、16歳など年齢は若いけれど、優秀なドライバーがいるとします。SSでは運転できるけれど、リエゾンでは免許がないから車を運転できない場合もあります。その時はコドラが運転しなければならない」(市川)

つまり、コ・ドライバーはドライバーが走る方向を読み上げたり、指し示すだけの役割ではなく、時々、代わって運転もしなくてはならない。

「まだありますよ」

市川さんが言った。

「先ほども言いましたが、リエゾン区間は基本的には道交法を守らなきゃいけないので、制限速度60キロ。ただし、SSが終わって次のSSに行くまでに車の整備をしなきゃいけない。タイヤ交換もしますし、ぶつけてしまったら直さなきゃならない。それはドライバーとコドラが自分たちでやる」

「つまり、メカニックの技術も必要だ、と。ということは、部品も積んでるんですね」(野地)

「ええ、ある程度の部品は積んでますし、スペアタイヤも持ってます。ただ、やっぱり本職はドライバーですから、直すとなると時間がかかってしまう。しかし、制限時間内に次のポイントまで到達しなければならない。

それで遅刻しそうになった時には、やっぱり公道をぶっ飛ばす人がいて、警察に捕まるということもある。それがまあ、一種の風物詩というか(笑)」

メカニック作業も見どころ

市川さんによればラリーではメカニックの優秀さも問われるという。砂利道を走ったりするから故障も多い。

しかも、修理する場合でも修理工場に持っていくわけではない。サーキットのようなちゃんとしたサービス施設があるわけでもない。場所も時間も限られているところで車を直すことになる。

メカニックが車を直すことができるのはサービスパークのなかだけで、しかも、朝、昼、晩の限られた時間と決まっている。加えて、FIAから渡される腕章をつけた人しか車に触ることはできない。

-

-

「これが腕章」by市川

2019年チャンピオンを獲得したタナック/ヤルヴェオヤ組のヤリスWRCに旗を飾るべく待機中

サービスの時間もまた競争だ。いかに速く決められた時間で正確な作業をするか、速くやるか遅くやるかで全体の順位が変わってくる。

ラリーではメカニックもチームの戦力だ。ドライバー、コドラ、メカニックがワンチームで戦う競技である。メカニックだって主役のドライバーに劣らず存在感を発揮するのである。

サファリ・ラリーの映画『栄光への5000キロ』では石原裕次郎がドライバー役で主演した。一方、パリダカールラリーを舞台にした映画『海へ~See you~』では、主演、高倉健がカミオン(トラック)のメカニック役だった。高倉健扮するメカニックの方がドライバーやチームオーナーよりも堂々としていたのである。

まあ、それは置いといて、ラリーではドライバー、コドラは走るだけでなく、車が壊れたら応急修理もやらなくてはならない。

「ラリーは時速100数十キロで荒れた道を走る競技ですから、木にぶつかるとか穴に落ち込むとぼこぼこに壊れちゃうんです。

しかし、車同士の衝突は基本的にはありません。WRCで出場するのは10台ちょっとですから。メーカーも決まっています。フォード、ヒュンダイ、そしてトヨタ。もっといろいろなメーカーが出るといいんですけどね。クラスに合う車がないと出られないんです」(市川)

ラリーに出るドライバー、コ・ドライバーはレッキで2回走り、本番もまた走る。その間、壊れたら車を自分たちで直す。イライラしながら焦りながら、精一杯のことをやる。ラリーとはレースであるとともに、長い旅だ。思った通り、ラリーとはサファリだ。

著者

- 横山 剣(よこやま けん)

-

1960年生まれ。横浜出身。81年にクールスR.C.のヴォーカリストとしてデビュー。その後、ダックテイルズ、ZAZOUなど、さまざまなバンド遍歴を経て、97年にクレイジーケンバンドを発足させる。和田アキ子、TOKIO、グループ魂など、他のアーティストへの楽曲提供も多い。2018年にはデビュー20周年を迎え、3年ぶりとなるオリジナルアルバム『GOING TO A GO-GO』をリリースした。

- クレイジーケンバンド公式サイト

- http://www.crazykenband.com/

- 野地 秩嘉(のじ つねよし)

- 1957年東京生まれ。早稲田大学商学部卒。出版社勤務、美術プロデューサーなどを経てノンフィクション作家。「キャンティ物語」「サービスの達人たち」「TOKYOオリンピック物語」「高倉健ラストインタヴューズ」「トヨタ物語」「トヨタ 現場の『オヤジ』たち」など著書多数

以上