クルマと愛とサウンドを語らせたら止まらない2人が、レースの楽しさを、実際のレースやレースをめぐる人たちなどを訪ねながら紡ぐオリジナル連載(#46)です。

久しぶりのライブで感じたお客様

「ようこそ!やっと会えました!この、のっぴきならない状況のなか、日本武道館にお越しいただきありがとうございます。本来でしたらCKBの場合、ここでは8,000人くらいのキャパで行っていたのですけれど、今日は半分のキャパしかありません。悔しいですが、それでも、こんな体験はめったにあることではございません。短い時間ではありますが、これまでに味わったことのない、未知の世界、スぺイシーな世界へみなさまと一緒に旅をしていきたいと思います!」

先日、15年ぶりに行った日本武道館の公演では冒頭にこんな挨拶をしました。

武道館では客席はソーシャルディスタンスを保ち、途中には換気タイムを設け、武道館の扉を全開にしてライブを行いました。これまでのライブにはなかった、さまざまな準備をして臨んだわけです。

それでも大勢の方にいらしていただいて…。ステージに上がって、客席を見たとたん、感謝の気持ちで涙を堪えるのに必死でした。お客様の前で演奏するというのがどれほど感激することか、あらためてわかったと思います。

そして、これはカーレースでも同じだと思うんです。大半のレースはまだ観客を入れてやっていないのですけれど、もう少ししたら、状況は変わるのではないでしょうか。

サーキットを走っていて、ラストのコーナーを起ち上がって、アクセルを全開にしたとたん、メインスタンドに満員のお客様がいるのが見えたら、レーサーは全身がかーっとなると思います。なのでお客様がいるところでゴールするのと、お客様がまったくいないのとではずいぶん違うんですよ。

そういえば、この連載をしていて、レースに出るたびに見に来てくれるお客様が増えました。これまた連載を企画した方たちと観客のみなさまにお礼を言わなければなりません。ほんとうにありがとうございます。

ええ、ミュージシャンはお客様あっての仕事ですが、趣味のレースでさえそう感じるのです。

そして、三波春夫先生ではございませんが、今回のライブでは「お客様は神様」だとつくづく思った次第です。ライブの途中からアリーナのお客様、1階席、2階席のお客様を始めとする大勢の方々が立ち上がって踊りだす光景を見ました。「香港グランプリ」「たすけて」「葉山ツイスト」では会場はツイスト大会になってしまいまして…。

みなさま、わかってくださる方々でしたから、ソーシャルディスタンスを取りながらのツイスト大会でした。

-

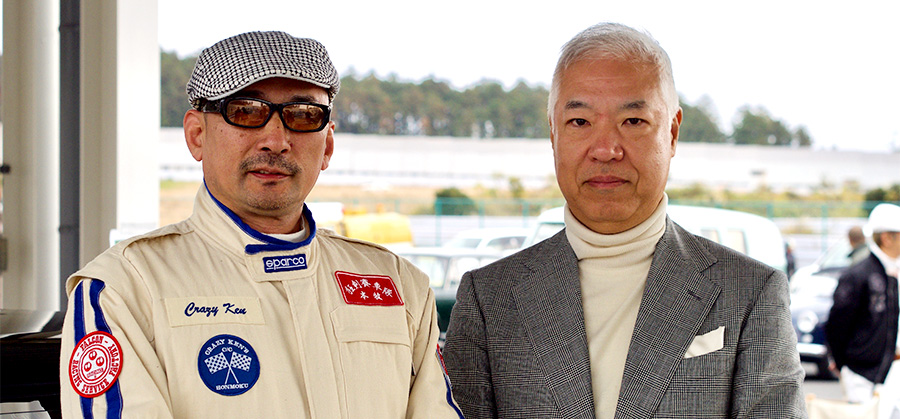

- 写真 : 小河俊哉/岡田友貴

その時、頭のなかに電波が飛び込んできて「あ、あの時と一緒だ」と思いました。

『カーレース入門』で出かけて行った、カリフォルニア、アーウィンデールのサーキット風景です。NASCARのレースで見た、客席の風景とそっくりそのままでした。ハーフタイムになるとヴィレッジピープルのYMCAが流れて、客席がダンス大会になった。あの時と同じ光景でした。

音楽のライブもカーレースもお客様のノリはまったく同じで、しかも、お客様は神様であるという。ええ、ほんとうにそう思いました。

思い出のアーウィンデール

『カーレース入門』の取材で忘れられないのはNASCARレースです。カムリに乗った古賀琢麻さんのレースを見て、アメリカのクルマとアメリカ文化に触れたと思いました。観客のノリもそうですし、売店のタコスもサーキットで演奏しているバンドもThis is USA.。レースでは思いっきり興奮しました。

今期、シリーズ7位という好成績でシーズンを終えた古賀さん。43歳とは思えない甘くヤングなマスクとアグレッシヴな走法で、特に彼の本拠地であるアーウィンデールにおける人気は別格。スタート前のサイン会は行列ができるほどです。

子どもの頃からテレビで楽しんだNASCARやINDYのダイジェスト、そしてVHSで見たTrans-Amシリーズといった米国のレースの魅力はなんといってもその豪快さとカラーリング、遠くからも認識出来る大きなゼッケン、映画俳優として即戦力となるようなイイ顔のレーサーたち、そして庶民をおいてきぼりにしない親しみやすさですね。

例えば往年の名ドライバー、マリオ・アンドレッティはまさにそんなアメリカン・レーシングの世界を象徴する眩しい系の顔を持つドライバーの典型。しかもオーガナイザー、メーカー、チーム、ロゴ、デザインに至るまでそんなテイストが今もある。そこに東洋人である古賀さんが混じることによって「スパイ大作戦」や「ハワイアン・アイ」等に登場する日系人俳優のようなエキゾ感が加わるのです。

そしてまた古賀さんは大の矢沢永吉ファン。古賀さんから放射されるL.A.フィーリングが呼び込むの曲、パッと浮かぶのは永ちゃんの'84年の名盤『E'』に収録の「LONG DISTANCE CALL」ですね。あ、洋楽ならママス&パパスの「カリフォルニアの夢」、アルバート・ハモンドの「カリフォルニアの青い空」、イーグルスの「ホテル・カリフォルニア」、コン・ファンク・シャンの「California 1」、おっと僕らCKBにも「California Roll」「ロサンゼルスの中華街」「小東京」等、L.A.を舞台にした曲が10曲近くありますよー!

そして今、最も熱いのは若い女性ドライバーの台頭です。伝説の女性ドライバー、ダニカ・パトリックが2018年に引退後も数名の女性ドライバーが活躍しています。この連載で紹介したへイリー・ディーガン選手。当時、まだ17歳の少女でしたが、カムリでトップを爆走するアグレッシヴな走りで観客を興奮の渦に巻き込んだ彼女が「レース勝利する為に必要なことは?」と問われた時に、少し間を開けて丁寧な口調で「忍耐」と言いました。50代後半になって17歳の少女に人生を学んだというわけです。

「ああ、ここはアメリカなんだな。日本でNASCARをやるにはアメリカを丸ごと連れてこなくちゃいけないんだな」と。NASCARのサーキットはディズニーランドでした。ミッキーマウスやドナルドダックの役目が古賀さんを始めレーサーのみなさんです。

ニュルとルマン

NASCARは行ってきましたけれど、ニュルとルマンの24時間耐久レースには行くことができませんでした。野地さんはニュルへ行ってきたんですよね。うらやましい。一度は行ってみたかった。野地さんのレポートを読んでいても、悔しくて、悔しくて…。

「ニュルのレースは移動祝祭日だ」と表現してありましたけれど、まさしくカーレースというのは移動祝祭ですよ。「移動祝祭日」はヘミングウェイの本。ヘミングウェイといえば、男のなかの男。つまり、ニュルの24時間レースは男のなかの男が出るレースなんですね。よくわかりました。

死ぬまでに一度は行きたいと思います。今もなお、のっぴきならない状況ではありますけれど、ニュルのレースは行ってみたい。

ルマンはずっとテレビで見てます。おめでとうございます。今年(2020年)もまたトヨタが勝ちました。3年連続の総合優勝。快挙です。僕にとってルマンは子どもの頃からの憧れのレース。なんといってもスティーブ・マックィーンの『栄光のル・マン』で何度も見ています。そして昨年公開された「フォードvsフェラーリ」は映画館で4回、DVDで10回観てもまた観たくなる。ただ、レースを現地で見たことはありません。これもまた悔しい。問題は24時間、集中して観ることは不可能であると思います。その寝てる間に限って大ドンデン返しや、ドラマチックな出来事が起きていたりしそうで。

基本、自分の世界に浸れるスプリント・レースが好きなんですが、耐久には耐久の感動がありますね。勝利に向けてチームがひとつになって勝ち得た結果に涙腺が緩むってもんです。涙と言えばトヨタのルマン・チャレンジ、2016年、優勝確実と思われていた5号車があと1周でゴールって時に停まってしまった時の苦い涙。そして2018年、2019年、2020年はなんと3連勝!中嶋一貴選手のルマン史上9人目の3連勝を歴史に刻んだってことで感涙。泣いてばっかりですよ!

(続きは明日掲載します。)

著者

- 横山 剣(よこやま けん)

-

1960年生まれ。横浜出身。81年にクールスR.C.のヴォーカリストとしてデビュー。その後、ダックテイルズ、ZAZOUなど、さまざまなバンド遍歴を経て、97年にクレイジーケンバンドを発足させる。和田アキ子、TOKIO、グループ魂など、他のアーティストへの楽曲提供も多い。2018年にはデビュー20周年を迎え、3年ぶりとなるオリジナルアルバム『GOING TO A GO-GO』をリリースした。

- クレイジーケンバンド公式サイト

- http://www.crazykenband.com/

- 野地 秩嘉(のじ つねよし)

- 1957年東京生まれ。早稲田大学商学部卒。出版社勤務、美術プロデューサーなどを経てノンフィクション作家。「キャンティ物語」「サービスの達人たち」「TOKYOオリンピック物語」「高倉健ラストインタヴューズ」「トヨタ物語」「トヨタ 現場の『オヤジ』たち」など著書多数

以上