2019年11月7日、決算発表の場で、副社長の河合満が「大変革時代の人づくり」と題したプレゼンを実施し、CASEなど変化の激しい環境における、人材育成の取り組みについて説明しました。

河合は「トヨタの副社長、河合満の日常」(18年5月掲載)でもご紹介したように、半世紀以上、生産現場に身を置き、後進を育ててきた「現場のおやじ」でもあります。その経験も生かし、どのように改善を重ねる企業風土を全社に浸透させるか、育成すべき「プロ人材」とは何かにつき、語りました。

河合でございます。

私からは今の100年に一度とも言われる大変革の時代だからこそトヨタが大切にしていきたいと思っていることについて「人づくり」という観点からお話ししたいと思います。

私は1963年、技能者養成所に入所して以来、半世紀以上、生産現場一筋でモノづくりに携わってきました。当時は本社工場と元町工場しかない小さな会社で、仕事は全て手作業でした。手作業技能を技術に変え、自働化を進めてまいりました。

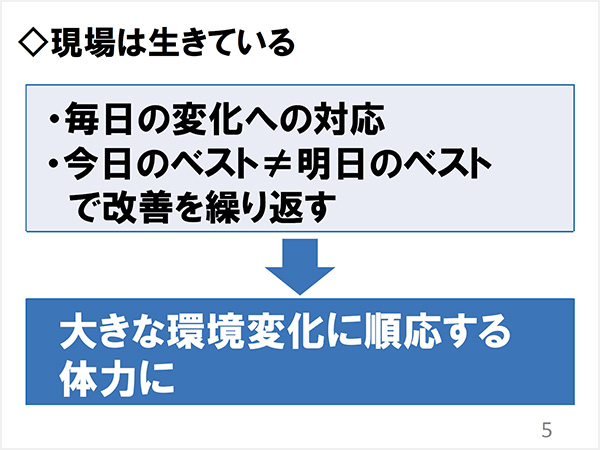

現場は生きている

生産現場は毎日、何が起こるかわかりません。設備故障や品質不良、モノ欠品など、そういう意味では、現場は常に生きています。

その場で即断即決、時には人海戦術でモノをバックアップしなければ、お客様を待たせることになります。

トヨタは、問題があれば、まず「止める」。問題を顕在化し、真因追求、そして再発防止・改善を繰り返します。

日常的に変化に対応する経験をしているから対応も早いです。

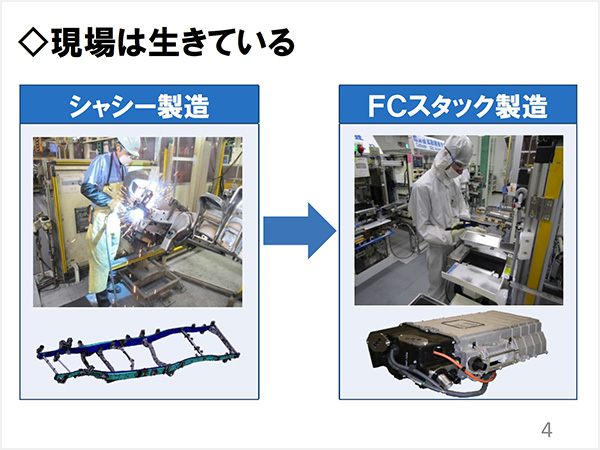

6年前のこと、粉塵の多いフレームの溶接作業をしている一部の人に、燃料電池車の発電装置を生産させることになった時のことです。小さな粉塵が一つ混入すれば莫大なコストがパーになる、そんな現場を「君たちに任せるからよろしく」と伝えました。全く違うショップの仕事に戸惑いながらも、何百もの危険予知をしてくれました。「手洗い」「服装」「清掃」「品質保証」「保全」など、事前に洗い出し、対応してくれたことにより、問題なくスムーズに立ち上げてくれました。

現場は、常に危機意識があります。毎日変化に対応しながら、安全をベースに質・量・コストを考え、改善改善ベターベターで原価低減に取り組まなければ、という感覚を持っています。

現場には「これが今日のベストだけど、明日のベストではない。毎日進化させてほしい。」と言っています。次に新しい大きな波が来ても、この改善の精神がそれに順応できる体力になると思っています。

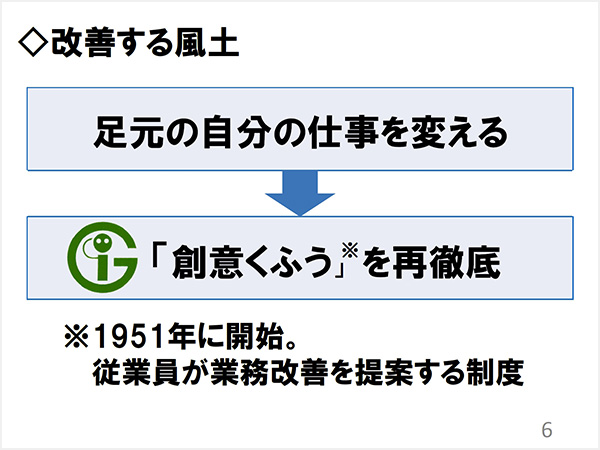

改善する風土

これまで述べたように、現場は生産性、原価目標といった分かりやすい指標があり、改善が即、結果に表れるのに対し、事務系や技術系の職場では、業務の細分化、自分たちの仕事の成果が見えづらく、改善を日々繰り返す風土が薄いのが現状です。

常に改善する風土を全社に広げるためには、足元の自分の仕事を変えること、改善すべき点に気づくことが大切です。そのために、今年の春から全社で、「創意くふう」という制度で全ての人が業務の改善提案を出そうと呼びかけました。

創意くふうの参加率は、全社で見ると、60%から90%まで上がりましたが、事務系や技術系では、変わり切れておらず、参加率が低水準にとどまっている部署もあり、まだまだ風土が変わったとは言えません。100%全員参加でないとダメだ、そして質をどんどん上げることだと、労使交渉の場でも言っています。

組合員だけではなく、上司の役割も重要です。例えば、部下の改善で6時間工数低減してくれたら、その6時間に付加価値をどれだけ付けるか、多くの改善を積み重ね、改革につなげ、会社に貢献することが役割であります。

ここ数年は生産台数こそ年間1,000万台レベルで安定していますが、将来の技術のためには、開発費を捻出しなければなりません。徹底した原価低減をやり続けなければ、という覚悟で臨んでいます。

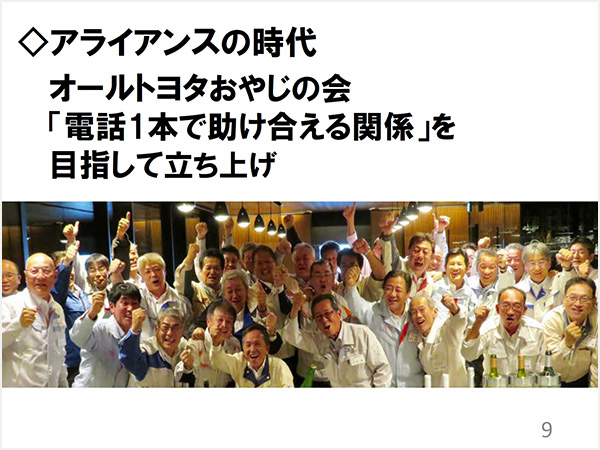

アライアンスの時代

CASEの時代、トヨタはアライアンスも活用して競争力を高めて戦っていこうとしています。

ここで大事になるのはやっぱり人です。東京モーターショーで社長の豊田が「キーワードはヒューマン」と申し上げましたが、私も現場を預かるおやじとして、それはとてもよくわかります。

会社と会社が一緒になったら強くなるわけではなく、人と人が助け合い、一体感を持って一緒にやるからこそ強くなるのです。

私は、去年、「おやじの会」を立ち上げました。人手不足や現場による繁閑差など、現場が抱えている問題に対して、トヨタグループの技能系のおやじたちが電話1本で教えあったり、困ったときに助け合ったりできる関係をつくろうと、4~5年前からずっと思っていて、それが実現したのです。

最初の会合は飲み会だけでした。でも同じ匂いのする人間同士が集まると、すぐに意気投合して、次の日から本当に電話1本で協力しあえる関係になりました。あるグループ会社の機械が壊れて大問題になったときに、オヤジ達が人を出す、部品を出すってすぐに動いてくれました。

今年10月、2回目を実施したとき、「今までトヨタになんて、ものが言えなかったけど、(技術者も人事も何も通さんで)電話1本で気軽に話せるようになった」とも言われました。「『おういいよ』『わかった』これで済むのがすごくいい」と。

そして、各社とも、今度は、自分の会社の中で現場のおやじ同士の協力関係を強くしないといけない、と動き出してくれていることがわかりました。また、各社が課題だと思っている保全の人財育成などの困りごとについて、お互いの取り組みを見て、強化していこうと話し合いました。

こうしたおやじ達のつながりは、自然災害時の地域の復旧、会社の復旧を目指す場面でも生きてくると思うのです。

私は、アライアンスとは、単に会社同士が技術や情報を足し合わせるだけのものではないと思っています。お互いの知恵や経験を知ることにより、新たな気付きが生まれ、これまでは思いもつかなかったような開発や改善へのヒントになる。

そのような、1+1が3になる力を出していかないといけないと思っています。人は感情がある動物だから、「この人のためなら1+1を3にするぞ」と、思ってもらえばもっと大きな力が出る。そのような関係を築きたいと思っています。

プロ人材になる

それぞれの企業文化の中で、異なる仕事のやり方をしてきた人たちと、率直に意見を交わし、一緒に何ができるかを探っていく。そのためには、一人一人がプロ人材にならなければいけません。

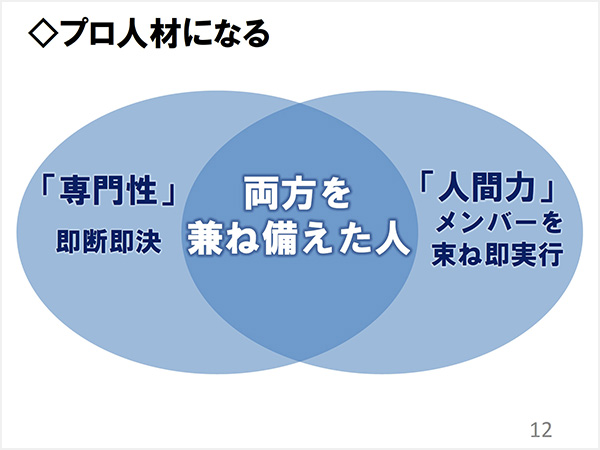

即断即決できる「専門性」、メンバーを束ね、即実行できる「人間力」を兼ね備えたプロ人材が必要です。

ただ、私は「自分がプロ」だと思った瞬間、その人はダメ、努力をしなくなるとも思います。

人を育成する前に自分が常に前を見て成長し続けることこそ大切だからです。そして、いつしか「ああいう人になりたい」と思わせる人、後ろ姿を見せられる人になるのだと思います。

最後に

私は今年から全社の人事・総務の本部長を任されました。これまでの、拡大期の教育や人事制度も、大きく見直しが必要と感じています。現状は、この変革期の中、3割近くの幹部職・基幹職・組合員は、変わり切れていない人がいるのが実態です。

大変革時代に必要とされる

- 自ら考え、行動できる人

- 新分野に自ら挑戦し、やり切る、タフな人財

- 職位はゴールではない、成長し続ける人財

をしっかりと育てていきたいと思います。

学歴や年齢、資格は関係なく、頑張っている人を正しく評価できる「お天道さん人事」を進めたいと思います。全ての人が、常に目指す人を超える努力、そして自分を超える後輩を育てる風土づくりを根付かせてまいります。

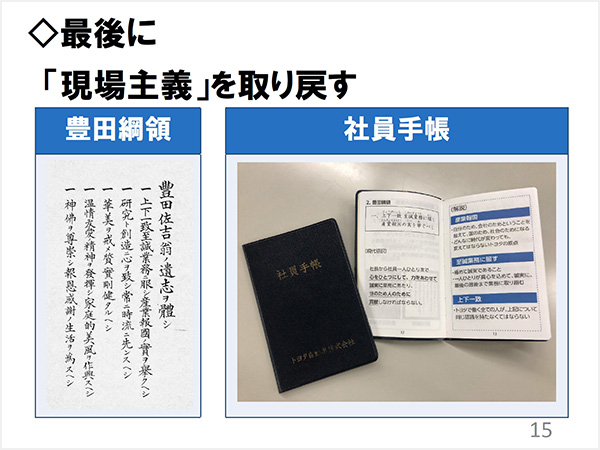

だからこそ、今のトヨタに「現場主義」を取り戻したいと考えています。大変革期を生き抜くために、もう一度、トヨタの強みを取り戻すためには、創業期に立ち返り、心構えや仕事の仕方を見つめ直す、そして、全員が変化の時代を戦い抜く「プロ」になる必要があります。社員手帳を新たに配布したのも、豊田綱領やTPS、原価低減を従業員一人ひとりが深く理解して業務に当たってほしいとの思いからです。

どのような時代になっても、ものづくりの中心は「人」です。

これからもトヨタが持続的な成長を続けるために、人財育成に全力で取り組んでいきます。

ご清聴、誠にありがとうございました。