2025年01月28日

責任ある研究・技術開発から見るWell-Being~第3回Emotional Well-Being研究会 実施レポート~

誰もが、今よりもっと笑顔で幸せに暮らせる。そんな未来に少しでも貢献するために、トヨタ自動車株式会社は「幸せの量産」をミッションに掲げ、モビリティ・カンパニーとしてもっといいモビリティ社会の実現に挑戦しています。この挑戦のひとつとして、2021年よりトヨタ自動車株式会社 未来創生センターおよび先進技術統括部、株式会社豊田中央研究所、Toyota Research Instituteの研究者が「Emotional Well-Being研究会」を立ち上げ、「幸せとは?」、「Well-Beingとは?」という簡単には答えの見つからない問いをさまざまな角度から議論しています。この議論を通して得られる知を、多くの人と共有し、私たちが未来に向かって何ができるのかを考えるきっかけにしたいと思っています。

第3回研究会のテーマは「責任ある研究・技術開発」

第1回Emotional Well-Being研究会では「多様性と多元性から見るWell-Being」*1を開催し、一人ひとりにとってのWell-Beingが多様であることが集団としてのWell-Beingにつながること、多様であるがゆえにお互いをケアすることが大切であるという気づきを得ました。そして第2回研究会「アソビと余白から見るWell-Being」*2では、多くの人が楽しめるイベントやゲームには、多様なお客様が能動的に関わることができる余白があり、参加者が創造力や発想力を使ってそこで起きる困難を乗り越えることで、そこに参加する全体がもっとWell-Beingになるという第1回からつながる共通の構造が見えてきました。

モノづくり企業である私たちは、これまでの学びを活かして、お客様のWell-Beingにつながる技術開発に取り組んでいきたいと考えています。科学技術の進歩は、多くの人の生活に豊かさを提供し、さまざまな社会課題の解決に貢献してきました。別の見方をすれば、科学技術は私たちの暮らしに大きな影響を与えたともいえます。そこで、私たちの研究・技術開発がお客様のWell-Beingにどのようにつながっていくか、私たちはどのような責任をもって研究・技術開発に携わるべきなのかを改めて見つめなおしたいと考えました。

そこで、第3回の研究会となる今回は、「責任ある研究・技術開発から見るWell-Being」と題して、名古屋大学(当時)の上出 寛子先生に講演いただきました。さらに、トヨタ自動車チーフサイエンティスト(兼 Toyota Research Institute CEO)のギル・プラットさんが登壇し、その後、豊田中央研究所室長の山田さん、トヨタ自動車先進技術統括部部長の武田さんも加わり、パネルディスカッションを行いました。その内容を紹介いたします。

モノとのインタラクションがWell-Beingのカギ

ロボットに対する安心感の心理的評価や仏教哲学に基づくモノと人の関係性を研究テーマとされている上出先生には、「Well-Beingに資するモノと人のインタラクション」と題して、心理学におけるWell-Beingの考え方と、モノと人のインタラクションの観点からお話をいただきました。

心理学では、快楽を追求するヘドニズムと、成熟した理性の発達を重視するユーダイモニズムという二つの視点からWell-Beingを捉えるという考え方があります。この視点に基づきWell-Beingの測定には、主観的Well-Beingや人生満足度が用いられます。主観的Well-Beingとは、個人が自分の人生がうまくいっていると感じる度合いを示し、文化や個人差によって異なる傾向があります。上出先生は、何が「良い状態」であるかは人によって異なるため、測定方法が重要であると強調されました。

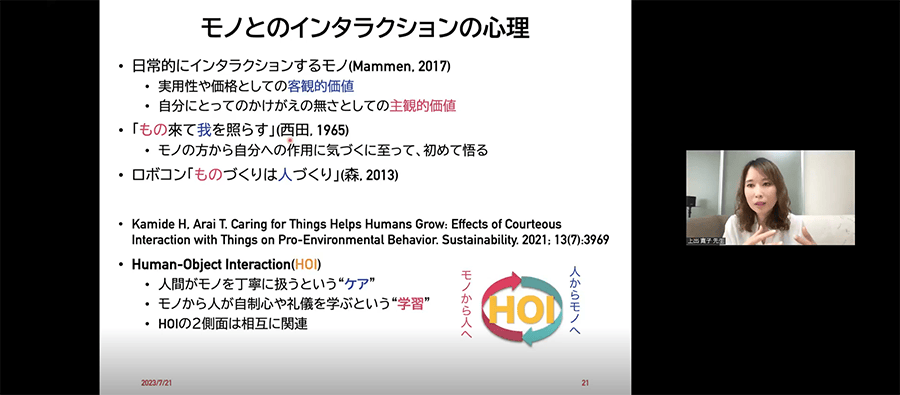

モノと人のインタラクションの観点については、ロボットコンテストを通じて、学生がモノづくりに取り組むことで、Well-Beingの向上が見られるという事例を紹介されました。この事例に基づく実証的な研究では、自分とモノ(ロボット)との関係を評価する尺度を用いて調査が行われ、モノをケアする気持ちやモノとの一体感の高さがWell-Beingに影響を与えること、特に、モノを大切にする人ほどモノとの一体感を高く感じており、日常的に満足感を得ている傾向があると示されています。上出先生は、モノを大切に扱うことで、モノに対する感謝の気持ちが生まれ、自分自身の価値観や行動に対する再評価が促されること、さらにこのプロセスが自己肯定感を高め、Well-Beingを向上させるための第一歩になることを強調されました。

また上出先生は、モノとのインタラクションから得られる気づきが、自然に対する配慮を育むと述べました。私たちが日常的に使うモノに感謝し、それを大切にすることで、環境への配慮が自然と芽生えます。このような行動は、個人の精神的な健康を保つだけでなく、社会全体の持続可能性にもつながります。

お客様とモノとの豊かな関係が、お客様のWell-Beingや環境への配慮につながるように、技術者がモノづくりを通してどのように貢献できるだろうかという新しい視点と学びがありました。

テクノロジーの適切な利用が生きがいにつながる

続いて、ギル・プラットさんより「People matter most: developing better technologies for well-being」と題してお話をいただきました。冒頭、ギル・プラットさんはアブラハム・マズローの研究を引き合いに、人びとのニーズは、安全、愛と所属感、自尊心、自己実現などがあり、これは上出先生のお話にも通じるものだとしたうえで、人びとのニーズを満たすために、トヨタ自動車が技術で世界にどのように貢献できるかを考えたいと述べました。

生成AIやSNS、ロボット技術といった新しい技術が人びとのニーズを満たす可能性がある一方で、人びとのWell-Beingを損なわせるのではないかという技術の負の側面について心配している人も少なくありません。ギル・プラットさんは、技術と人が協力することで、より良い結果を生む事例が増えてきていることを紹介しました。例えば、ボストンの小児病院で行ったAIの活用事例では、看護師や医師がAIによる監視機能を活用することで医療ミスを防ぐ仕組みが構築され、医療の質を向上させています。

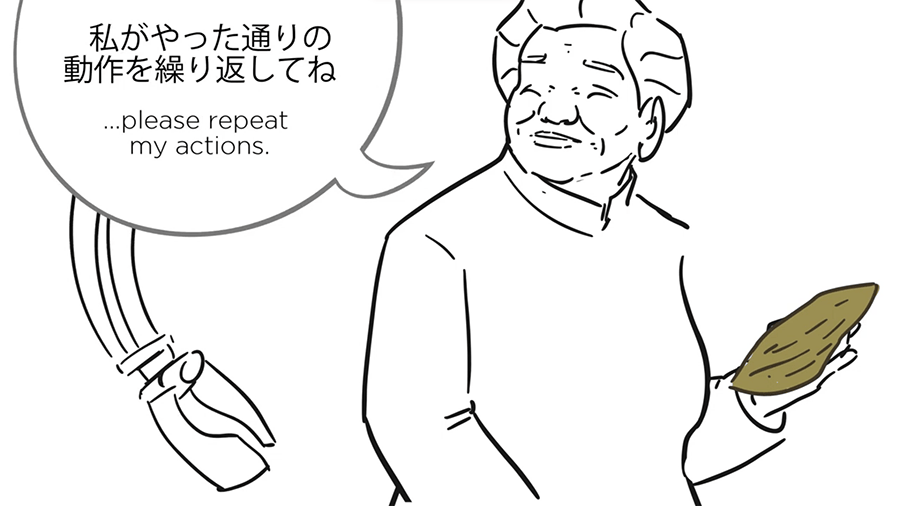

高齢化社会では、ロボットが人の生活を支援する可能性があり、人の能力を拡大し、孤独感や身体的な制約を助ける役割を果たすことが期待されています。このときロボットは完全自動化を目指すのではなく、必要最低限の支援を提供しつつ、人の自己肯定感を高めることが必要だといわれました。例えば、ロボットが料理をすべて作るのではなく、料理をサポートすることで、人が自分自身で料理ができたと感じることが重要であると指摘します。ロボットは家族の一員として受け入れられ、さらには、人の孤独感を軽減させる可能性があるとも述べられました。

質疑応答では、講演の中で触れた「生きがい」という言葉について質問があり、ギル・プラットさんは生きがいの四つの意味を紹介しました。自分の好きなことをすること、対価を得られること、世界が必要としていることに応えられること、そして自分自身の成長のために挑戦することです。自分の得意なことを自分が難しいと感じる難易度ですることや、自分のためだけでなく社会のためにも何かをすることが重要であると指摘しました。

パネルディスカッションで語られたモノの捉え方とWell-Being

パネルディスカッションでは、山田さんが幼少のころ、祖母からもらったお箸を大切に使っていると、あるとき祖母から「箸の使い方が上手くなったね」と褒められたというエピソードを紹介し、モノを大事にしている中でモノの使い方が上手になることを上出先生の講演を聞いて思い出した、と述べました。上出先生は、モノを大事にするという姿勢には、モノとヒトが同じ地平線でつながっているパートナーであるという理解が根底にあると指摘しました。さらに、モノはいつ完成品になるのかという問いに対して、モノが自分の手に馴染んだとき、あるいはモノが壊れて自分で修理できたときであるという考え方を紹介してくださいました。

武田さんは、モノや出来事が自分にとってどんな意味があるのか、その意味や価値の捉え方がWell-Beingに効いているのではないか、と指摘しました。この指摘に対して、ギル・プラットさんは、モノや出来事をシステムとして捉えること、例えば、商品はお客様に提供するというだけでなく、お客様を含む社会ネットワークに提供するのだと捉えることが重要であると強調されました。このように捉えることで、商品がお客様の人生を豊かにするだけでなく、お客様とお客様のまわりの人とのネットワークやインタラクションを促進する触媒のようなツールにもなり得るのだと説明されました。

次回に向けて

「責任ある研究・技術開発」という、これまでの二回とは趣の異なるテーマに対し、上出先生はモノとのインタラクション、ギル・プラットさんはテクノロジーの適切な利用という視点で、技術とWell-Beingの関係を改めて見つめなおすための議論を展開していただきました。技術を通じてお客様にWell-Beingな状態になっていただきたい、そのためには、単に利便性や技術の高度化を目指すだけではなく、それを使う人と技術との関係性や、気持ちを考えることが大切であり、それが責任ある研究・技術開発の原点であることを確認できました。

今後も、多くの人とこうしたディスカッションを続けていきながら、現在そして未来の社会で暮らす人びとのWell-Beingのためにトヨタ自動車は何ができるのかを、考えていきたいと思います。引き続きEmotional Well-Being研究会の活動にご期待ください。

本件に関するお問い合わせ先

- 未来創生センター

- メールアドレスfrc_pr@mail.toyota.co.jp