電池は、電動車に共通するコア技術であり、性能を大きく左右するキーとなる技術です。

トヨタがハイブリッド車の累計販売1,300万台を達成する過程で培った技術は、もちろんEVに応用いたします。

その具体例を一つ示します。

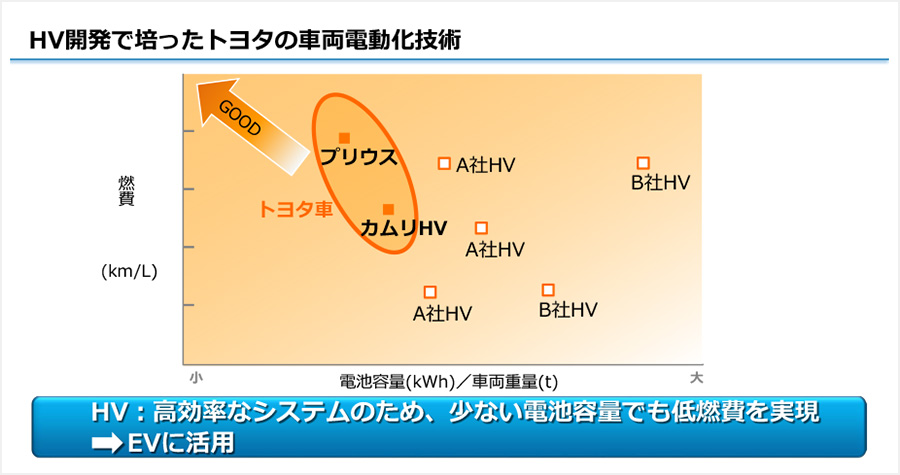

このグラフは、ハイブリッド車について車両重量あたりの電池の容量と燃費をプロットしています。

ここにトヨタの電動化システムの効率の良さを見ることができます。

一般的には、電池の容量が大きい方がたくさんエネルギーをためることができ、ハイブリッド車の燃費向上に有利になります。

しかし電池の容量が大きければ大きいほど、重くなり搭載スペースも必要で、さらに値段も高くなります。

このグラフから、トヨタのハイブリッドシステムは他社のシステムより電池容量が小さいが、システムの効率が良く燃費が良い事が分かります。

これは、電池、パワーコントロールユニット、モーターと効率的に電力を出し入れして使っている事を示しており、この技術は、効率の良いEVを作ることにつながります。

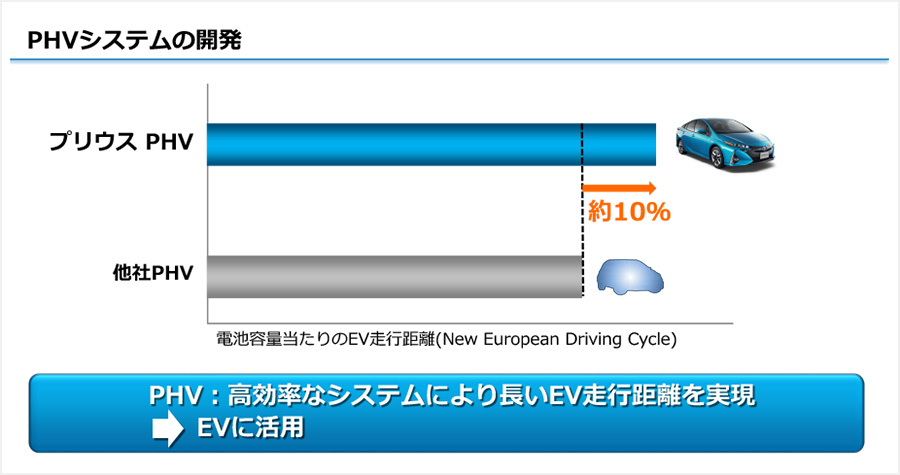

この技術はプラグインハイブリッドにも活用しています。

このグラフはプリウスPHVと他社のPHVについて、電池容量あたりのEV走行距離を比較したものです。

プリウスPHVは、他社よりも長いEV走行距離を実現しています。

ハイブリッド車の開発で蓄積した技術が、PHVのEV走行の性能向上に活用でき、つまりはEVにも活用できるということが、お分かりいただけると思います。

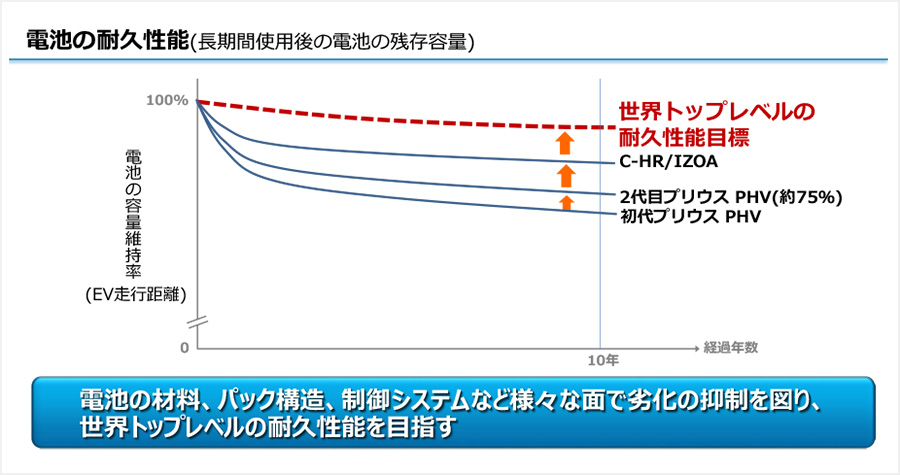

次に、EVの性能に大きく影響する電池の耐久性、すなわち、長期間使用した後の電池の残存容量について説明します。

プリウスPHVは2012年発売の初代、2017年発売の2代目、ともに当時としてはトップレベルの電池の耐久性を実現しました。

電池の材料、パック構造や制御システムなど、様々な面で電池の劣化を抑制する技術の蓄積の結果です。

2020年に導入するC-HRのEVでさらに高いレベルを目指し、グローバル展開のEVが市販化される際には、そのさらに上、世界トップレベルの性能を達成すべく継続して開発を進めます。

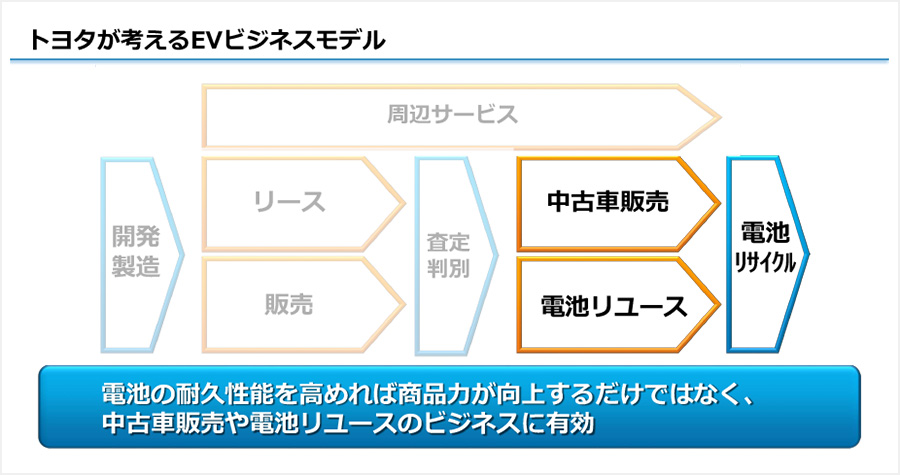

電池の耐久性能の向上は、「環境性能にすぐれた魅力あるEVの提供」につながります。

さらに先ほどお話したように、EVの新たなビジネスモデルの中で、中古車販売や電池リユースの事業化を進めようとしています。

「電池の耐久性能」は、一層重要性が増していきます。

次に、電池の供給についてお話します。

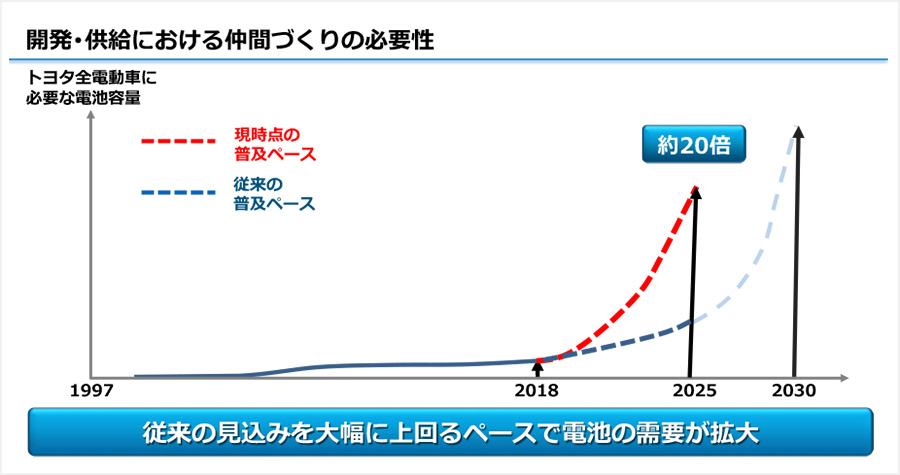

電動車は私たちの当初の想定を超えて増えていっており、さらに、HVやPHVより、EVの方が大きな容量の電池を必要とします。

多くの電池を短い期間で準備しなくてはなりません。

開発と供給の両面から、新たな体制づくりを進めたいと考えています。

これまで、トヨタの電池のパートナーとして、プライムアースEVエナジーを設立、さらにPanasonicと共同で新会社を準備しています。

電動車両が急拡大する中、地域の様々なニーズに応えながら迅速に対応しなくてはなりません。

そのためにトヨタの開発のビジョンに共感いただける世界の電池メーカー、具体的には、CATL、BYD、GSユアサ、東芝、豊田自動織機、と協調・連携し、電動車の普及を叶える電池調達の体制を整えていきます。