クルマと愛とサウンドを語らせたら止まらない2人が、レースの楽しさを、実際のレースやレースをめぐる人たちなどを訪ねながら紡ぐオリジナル連載(#7)です。

近代競馬とカーレース

自動車レースはいつから始まったのか。ただ調べるだけなら、ウィキペディアを読んだ方が早い。ちょっと説明の仕方を変えてみることにする。その方がレースをすることの目的がよくわかるからだ。

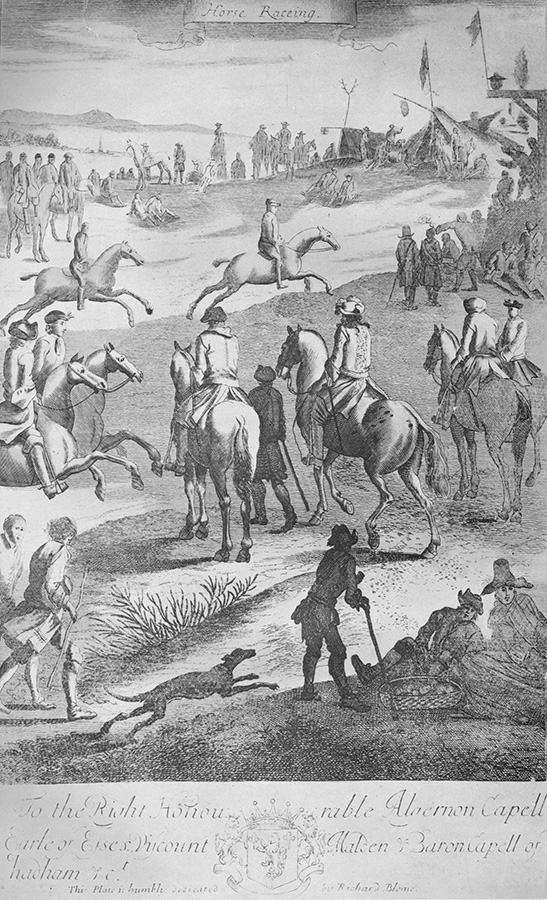

-

- (Getty Images/‘Horse-Racing’ 1650-1700. From British Sports and Sportsmen Part1.)

カーレースの起源と目的を知るために、わたしが調べたのは馬のレース、つまり、競馬である。

世界で初めて近代競馬が行われたのは1540年のイギリスだった。その頃、ヨーロッパでは宗教改革があり、日本は戦国時代だ。種子島に漂着したポルトガル人が鉄砲を伝えた年が1543年。イギリスではそんな頃に近代競馬が始まった。「近代」とついているのは、すなわち、それ以前から馬に乗った男たちが競走していた例はいくらでもあるからだ。源平合戦でも馬に乗った武者が先陣争いをしている。近代競馬とは競馬場で行われる規則のある競走のことである。

1540年、イギリスにチェスター競馬場ができて、初めて近代競馬が開催された。

その後、近代競馬は続いていき、17世紀後半になると競走馬の馬種改良が進むようになる。スピードが出るサラブレッドという馬種ができたのはこの頃だ。そして1750年、ロンドンでジョッキークラブが結成された。ジョッキークラブとは競馬に関する業務を統括する組織で、日本でいえば中央競馬会にあたる。

1752年にはアイルランドのコークで世界初の障害競走が行われている。これは自動車の世界でいえば舗装された道路のレースというよりも、自然のなかを走るラリーに値するのではないか。

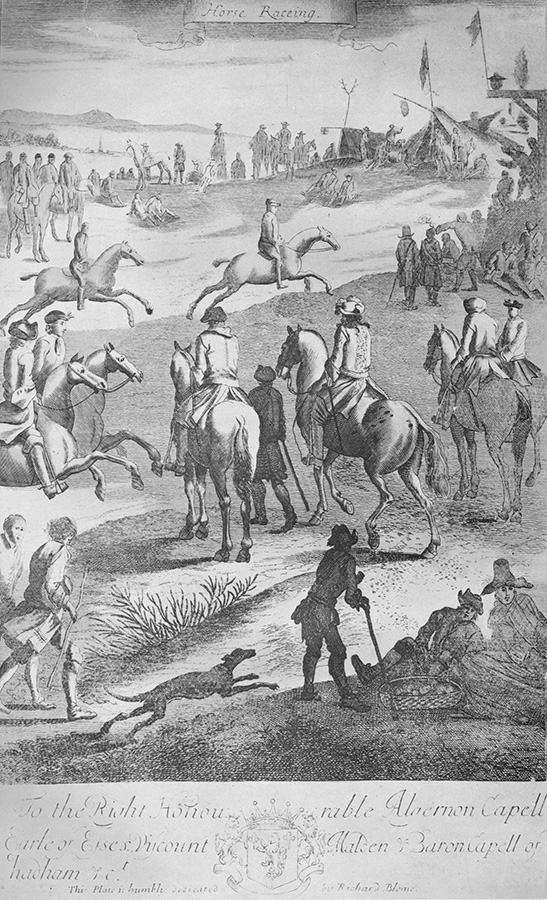

-

- (Getty Images/‘Horse-Racing’ 1650-1700. From British Sports and Sportsmen Part1.)

さて、こうした事実から、競馬の歴史を考えると、次のような順番になる。

- 公式レースが始まる。

- レースで勝つために馬種が改良される。

- 参加する馬が増える。レースが盛んになるにつれて、興行という色彩が出てくる。

- 業界を統括する団体が発足する。

- その後、新たな種類のレースが創始される。

-

- (Getty Images)

本格的なレースが開始されたため、速く走る馬が必要とされ、その結果としてサラブレッドが誕生した。つまり、レースは興行が目的で始まったわけではない。人を集めて、入場料を取ることよりも、当初は馬の改良が狙いだった。レースに出れば自分の馬が他の馬よりも速いか遅いかがわかる。そうすれば改良点に見当がつく。レースは勝つこと、速く走ることもさることながら、馬種を改良するためのポイントを見つけることにあったのである。速く、強く、耐久力がある馬を育てることができれば、それは軍事、農事などに利用できる。人間にとっては競馬を見ることよりも、馬が発達することの方が得る利益が大きい。

カーレースの目的

そして、カーレースも競馬と目的は同じだ。優勝すること、観衆を集めて車の宣伝をすることが目的で始まったわけではない。車を改良するために必要なのがレースで、その目的は今も変わらない。

たとえばドイツのサーキット、ニュルブルクリンクやフランスのル・マンで開催される24時間耐久レースでは各社、車の性能を限界まで試しつつ、完走に挑む。特に、ニュルブルクリンクのコースにおいて、トヨタはプロメカニックではなく、社員メカニックが車を整備する。社員がやることが車の改良に結びつく。

-

- 2018年ニュルブルクリンク24時間耐久レース

新しい部品を使った場合、それがどれくらいの酷使に耐えられるかがわかる。自動車会社の社員がレースの現場にいることで、リアルに改良点を把握することができる。ニュルブルクリンクのサーキットを乗り切った新車は故障の少ない安全な車になるとされるのは、コースの設定がハードだからだ。ニュルブルクリンクは全長が20キロ超、高低差が300メートルでエスケープゾーン(砂が敷いてあるなどの待避場所)はほとんどない。速度無制限でアップダウンをくり返すコースになっており、やわな車はすぐに壊れる。実際、日本車が同コースで行われた耐久レースに参加し始めた当初、次々と故障したという。

しかし、今では自動車会社のいくつかは同コースに挑み、車の性能をアップさせている。

トヨタの創業者、豊田喜一郎はカーレースの目的について、こんなことを言っている。

「競馬は馬種の改良が目的であり、競輪には競輪自体の目的がある筈である。オートレースにもそれ独自の目的が存在して居る。競馬と同様にオートレースにおいてもオートバイや自動車に対する改良研究の結果がそこに現れるものであるから、その方面に知識経験を持っている人は非常な興味を持つべき筈のものである」

「すべて機械というものは、理屈通りに動くはずのものであるけれども、人間の考えた理屈というものは甚だ浅はかなもので、実際に動かして見ると我々が想像し得ないような結果になることがさまざま有る。どういう試験をして、その欠陥を知り改良するべきかというとオートレースをおいて他にありえない。オリンピックにおいて全身全力を挙げて自分の力を試すと同じ様に、オートレースに於いてその自動車の性能のありったけを発揮してみてその優劣を争うところに改良進歩が行われ、モーターファンの興味を沸かすのである」

いずれの引用文も豊田喜一郎がトヨタの社長を退任した後の1950年代のものだ。

日本ではまだ乗用車がほとんど走っていない時代に、豊田喜一郎は「試走じゃダメだ。本番で車をいじめないと性能はよくならない」と喝破していたのである。テストコースでいくら走らせても、レースの時のような無理な走りはしない。レースとは製作した人間、運転している人間でさえ、「こんな走り方をしてもいいのかなあ」と思うところまで負荷を与える試練と言える。

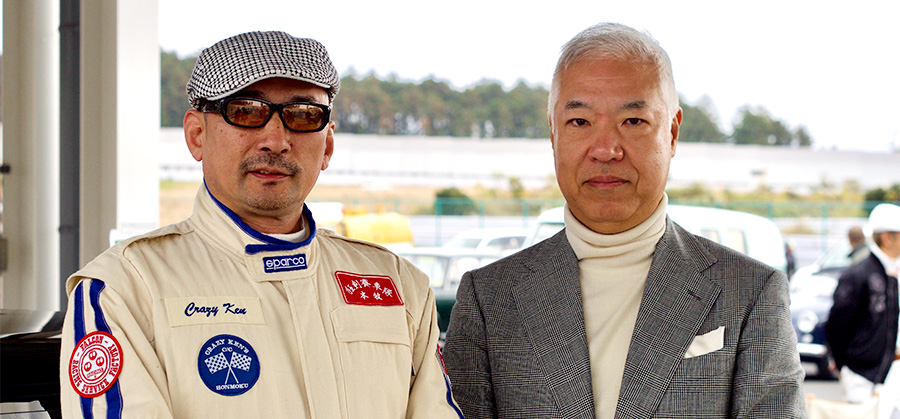

著者

- 横山 剣(よこやま けん)

-

1960年生まれ。横浜出身。81年にクールスR.C.のヴォーカリストとしてデビュー。その後、ダックテイルズ、ZAZOUなど、さまざまなバンド遍歴を経て、97年にクレイジーケンバンドを発足させる。和田アキ子、TOKIO、グループ魂など、他のアーティストへの楽曲提供も多い。2018年にはデビュー20周年を迎え、3年ぶりとなるオリジナルアルバム『GOING TO A GO-GO』をリリースした。

- クレイジーケンバンド公式サイト

- http://www.crazykenband.com/

- 野地 秩嘉(のじ つねよし)

- 1957年東京生まれ。早稲田大学商学部卒。出版社勤務、美術プロデューサーなどを経てノンフィクション作家。「キャンティ物語」「サービスの達人たち」「TOKYOオリンピック物語」「高倉健ラストインタヴューズ」「トヨタ物語」「トヨタ 現場の『オヤジ』たち」など著書多数

以上