クルマと愛とサウンドを語らせたら止まらない2人が、レースの楽しさを、実際のレースやレースをめぐる人たちなどを訪ねながら紡ぐオリジナル連載(#9)です。

僕のクルマ原体験

-

- (Getty Images / Grand Prix, poster, James Garner (center), Antonio Sabato (right of center), 1966.)

――生まれて初めて見たレースは映画でした。『グラン・プリ』。ジェームズ・ガーナーという『大脱走』にも出てくるアメリカ人俳優が主演のカーレースの映画なんです。1966年のことで僕は6歳でした。日本橋にあったシネラマってワイドスクリーンの映画館で、連れていってくれたのは田寺さんって僕の父親パート1。パート2の名前は横山さんで、この人はトヨタ東京パブリカ店の芝営業所に勤めていて、パート1と別れたうちの母と再婚したわけです。

『グラン・プリ』の話に戻ります。F1の世界で戦うレーサーたちの話で、イブ・モンタンがフランス人ドライバー役、三船敏郎がホンダの本田宗一郎さんをほうふつさせる日本チームのオーナー役。世界の人気俳優総出演の映画です。

エヴァ・マリー・セイントとかフランソワーズ・アルディといった女優も出てきて、ラブシーンもあるんですけれど、僕は6歳でしたから、まだそちらには関心がなく、「早くレースの場面を見せろ」と。レース人生の始まりはこの映画を見たことだった。

母も車好きです。応蘭芳みたいな女流レーサーになりたかったくらいだから、とにかく飛ばす。5歳の頃本牧から日吉に引っ越して、母親が運転するパブリカでよく戸塚区の横浜ドリームランドに連れていってもらいました。話は横道にそれますけれど、その時のパブリカはパート2の横山さんから買ってます。それで、横浜ドリームランドへ行く時も、とにかく飛ばす。アクセル踏みっぱなしの母親でした。ですから、父親パート1、パート2、母親、僕と全員、車が大好き。

-

- (Getty Images / Grand Prix, poster, James Garner (center), Antonio Sabato (right of center), 1966.)

小学生になると、レースを見るようになりました。まずはテレビ。学校に行く前、NASCAR、インディカー、カンナム(Can-Am : Canadian-American Challenge Cup)といったレースを放映していたので、朝ごはんを食べながら見てました。ストックカーという、普通は町を走っている車がレースカーになって、オーバルコースで走っている姿を観て、すごいな、こわいな、乗っているレーサーは超人だなと思いました。

-

- (富士スピードウェイ提供「1969年の日本Can-Am」)

NASCARって、大人よりも今の子どもの方がよく知っているんじゃないでしょうか。ディズニーのアニメで『カーズ』というのがあるんですけれど、あれがNASCAR。

-

- (1966年10月 第13回東京モーターショー)

話を戻すと、僕が子どもだった1960年代はとにかくチャンネルつければけっこうな割合でモータースポーツを扱ってました。それもあって自動車好きの子どもはいっぱいいましたね。下校の時、走ってくる車の名前を当てる遊びをしたり。

晴海でやっていた東京モーターショーも必ず行きました。竹芝桟橋から船に乗って晴海の見本市まで行って、会場で車を見て、とにかくパンフレットを集める。子どもがパンフレットもらってどうするんだって感じですけど、鞄にいっぱい集めてました。どうして、あんなに車が好きだったんだろうって思うくらい。

-

- (1966年10月 第13回東京モーターショー)

とにかくスタートの瞬間の悲壮感が好きだった

――作曲ごっこは小学校低学年からやっていて、ちゃんと録音するようになったのは5年生から。楽器は自己流でピアノを弾いてたけれど、家にピアノはなかった。オルガンはありましたけれど、ピアノはなかったんです。だから、親戚の家、団地の集会所、学校の音楽室や体育館にあったピアノを勝手に弾いて作曲してました。あと、おもちゃ屋さんで売ってる、ちっちゃな鍵盤のピアノとかピアニカも使いましたね。

音楽にも関心はあったのですけれど、でも、時間をかけていたのは車、レース、レーサーでした。あの頃のレーサーはアイドルでしたから。

生沢徹、福沢幸雄、川合稔、式場壮吉、北野元、黒沢元治、高橋国光、高橋晴邦、見崎清志、鮒子田寛、桑島正美。

いろいろなジャンルのレースを見に行ったのですが、決定的に好きになったのは小学校6年で見た富士スピードウェイのグランチャンピオンシリーズ。あの時からは全戦見るようになりました。オープン2シーターのレーシングカーでした。サーキットに行くと、マシン、レーサー、オイルの匂い、エンジンの音…。もう、ノックアウトでした。まずはレース場が近づくとレース関係の看板が目に入る。それを見ただけでエクスタシーに達して、それから、やっとサーキットへ行って車の走りを見ました。スタートはスタンドで見て、その後はパドックへ行く。

最初はパドックへ入れることを知らなかった。パドックパスというのを買えばいいとわかり、グランドスタンドの後ろにある案内所でパスを買って、パドックへ行くと、そこにはあこがれのレーサーが大勢いるわけです。目の前で、普通に歩いてたり、しゃべってたり、サンドイッチを食べてたり。

小学校の頃、サーキットへ連れていってくれたのは父親でなく、親戚のおじさんでした。「イイネ」って言葉が口癖の人で、この人がまた車が大好きなんですよ。どこでも、「いいよ」ってレースを見に連れていってくれる。ただ、おじさんの車の中に流れてる音楽が軍歌で……。キョーレツでした(笑)。ずーっと軍歌を流してた。でも、思えば『加藤隼戦闘隊』とか『ラバウル小唄』は小学校で流行ってましたから、あの頃は軍歌を聴く人多かったんですよ。

サーキットへ行ったら、とにかくスタートの瞬間が好きだった。今と違って事故を起こしたら命を落としかねない時代だったので、レーサーの人たちには悲壮感が漂っていた。なんとも言えないエクスタシーを感じました。ヘルメット越しの目とかを双眼鏡で見ていたら、悲壮でね。でもそれがカッコよくてね。

(続きは明日掲載します)

著者

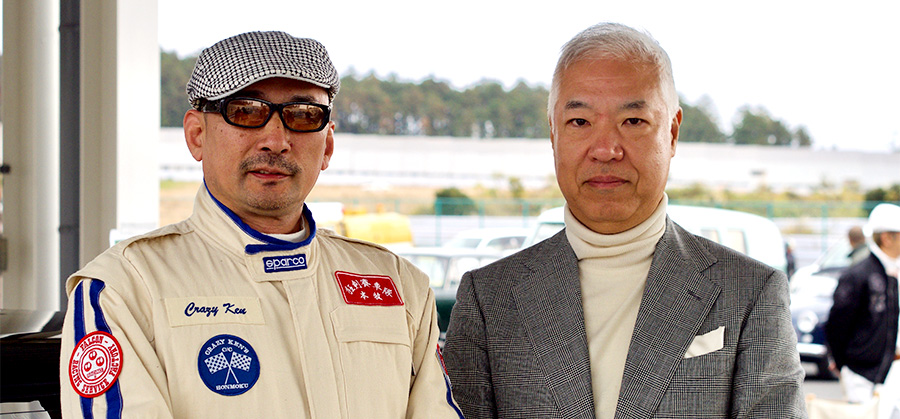

- 横山 剣(よこやま けん)

-

1960年生まれ。横浜出身。81年にクールスR.C.のヴォーカリストとしてデビュー。その後、ダックテイルズ、ZAZOUなど、さまざまなバンド遍歴を経て、97年にクレイジーケンバンドを発足させる。和田アキ子、TOKIO、グループ魂など、他のアーティストへの楽曲提供も多い。2018年にはデビュー20周年を迎え、3年ぶりとなるオリジナルアルバム『GOING TO A GO-GO』をリリースした。

- クレイジーケンバンド公式サイト

- http://www.crazykenband.com/

- 野地 秩嘉(のじ つねよし)

- 1957年東京生まれ。早稲田大学商学部卒。出版社勤務、美術プロデューサーなどを経てノンフィクション作家。「キャンティ物語」「サービスの達人たち」「TOKYOオリンピック物語」「高倉健ラストインタヴューズ」「トヨタ物語」「トヨタ 現場の『オヤジ』たち」など著書多数

以上