クルマと愛とサウンドを語らせたら止まらない2人が、レースの楽しさを、実際のレースやレースをめぐる人たちなどを訪ねながら紡ぐオリジナル連載(#21)です。

Green Hell「緑のなかの地獄」

-

- ブライトシャイトのインビス

コースにはいくつかの難所がある。グランドスタンドからもっとも遠い位置にあるブライトシャイトと呼ばれる下り坂と上り坂が連続する箇所は地元の人々は「車殺し」と呼んでいる。サーキットでレースやテスト走行が行われると、地元の人たちが見物にやってくるのだが、観客が「ここがいちばん面白い」と口をそろえる場所がブライトシャイトの坂道だ。車は猛烈なスピードで下り坂を走り、次の瞬間、坂を駆け上がる。上り詰めたら、次は右カーブが待っている。シフトダウンとブレーキの音が途切れることがないのがブライトシャイトだ。

そして、ブライトシャイトには一軒のインビス(軽食店)がある。決勝が開かれる前日には第二次予選が行われたのだが、その間、わたしはブライトシャイトのインビスを訪ね、同店オーナーの父親、オブ・シュトラックさんに「ニュルのレースの楽しみ方」を聞きに行った。

-

- 野地さん×シュトラックさん

88歳のシュトラックさんは隣町のアデナウ生まれである。レースカーのエンジン音を聞いて育ち、16歳からはニュルのサーキットに勤めた。引退してからもレースがあると、インビスの店内の椅子に腰かけて、「車殺し」の坂から聞こえてくるエンジンの音を聞いている。

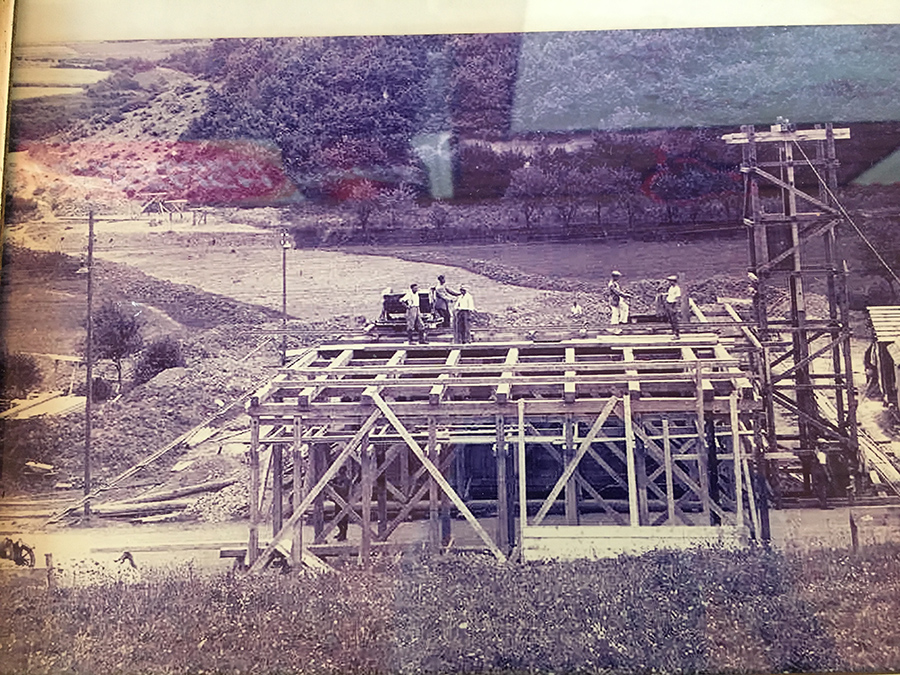

「人生で最高の思い出は16歳でサーキットに雇ってもらったことだ。あの頃は独身の男は雇わないと言われていたけれど、父親のおかげで、僕は雇ってもらった。うん、父親はこのコースを建設したんだ。だから、サーキットの幹部とは顔見知りだったんだよ。僕だって子どもの頃から自転車に乗って、サーキットを走っていたからね。このサーキットのことなら何でも知っている。入ってからはパドックの草刈りをしたり、雑用をして、最後は料金所でチケットを売った。サーキットが僕の人生だ」

わたしはコーラを飲みながら、話を聞いていたのだけれど、シュトラックさんはレースカーが走り抜けると、話をやめて、耳を澄ましていた。

-

- 建設当時

「忘れられないレースが3つあるよ。昔、このサーキットはF1をやっていた。あのジャッキー・スチュワートが3日間、霧の中のコースを走って優勝したことがあった(1968年)。それでも2位に圧倒的な差をつけたんだ。でも、ゴールした後、もう二度と走りたくないといった顔をしていたね。

2番目はブライトシャイトの先の難所、ベルクベルクで起きた事故だ。ニキ・ラウダが火災事故を起こして、やけどを負った時(1976年 F1 第10戦)だ。いや、あの時は大変だった」

3番目は何だったんですか。

シュトラックさんはニヤッとした。

「今から17年前のこと、このサーキットをバイクで走った。先頭だったんだよ」

両手でバイクのハンドルを操作するような仕草をした。そして、呟いた。

「このサーキットを緑の地獄と言ったのはジャッキー・スチュワートだよ。そりゃそうだ。ここは天気が変わる。雨が降る。雹も降る。天気が変わったら、ドライバーにとっては危険だ」

シュトラックさんはニュルブルクでレースが開催されると、頭のなかにジャッキー・スチュワートやニキ・ラウダやドライバーたちの映像が浮かんでくるのだろう。シュトラックさんのFeastは毎年、必ず5月、6月のこの時期にやってくる。

ビールと豚肉とソーセージ

第二次予選が終わった後、コースは翌日の決勝に備えて閉鎖された。ところがなにしろ全長の長いコースである。入場口でなくとも、林の中からコースに出てきて、歩いたり、走ったり、サイクリングしたりする観客が大勢出てきた。スパイダーマンの着ぐるみもいれば、シルクハットにバスローブという格好の集団もいる。おもちゃの車を持ち出して、コースのなかの坂をかけ下る「レース」も開かれる。

-

- ソーセージを焼く観客

お祭りの会場はコースの沿道だけではなく、コース上にまで広がっていた。コーナーごとに立っているポストの係員も制止することはない。路面にスケッチする子どもがいても、笑ってみているだけだ。もし、日本国内のサーキットにスパイダーマンの格好をした人間が出てきたら、レースが開催されていなくとも、たちまち追い出されるだろう。ニュルのレースがお祭りだと思えるのは、観客の楽しみを許容しているからだ。

そして、コースの周りにはテントや仮設の構造物を作って観戦する客たちが1万人近くもいた。24時間耐久レースは現在でこそ、国際的なレースになっているが、元々は「世界最大の草レース」だった。レースの結果はそっちのけで、車の爆音を聴きながら、ビールを飲みにやってくる観客もいまだに少なくないのである。

そして、沿道の人々はただレースを見るだけではない。コース外のテントにはもれなくバーベキューの炉があった。炉には金網を載せ、豚肉とソーセージを炭火でじっくりと焼いていた。日本人ならトウモロコシとかアスパラ、じゃがいもといった野菜を付け足したくなるところだが、ドイツ人は厳格だ。バーベキューは豚肉とソーセージだけと決めているようだった。そして、飲み物はビール。一貫している観客たちなのである。

百人百様のニュル

「13年前のレースから欠かさず、ここに来ている」

ブライトシャイトでテントを張り、ビールを飲んでいた30代のドイツ人男子はこう言った。

「毎年、この時期には一週間の休暇を取って、ここにやってくる。世界一過酷なサーキットで、車が夜通し走っているんだ。これ以上の体験はないよ。BMW、アウディ、トヨタ…、どこの車も応援する。

観客はみんな、楽しんでいるんだ。酔っ払いはいるけれど、ケンカにはならない。後ろの観客が見えるように、高さのあるテントは張らないようにしている。ここにはルールがないようで、ちゃんとあるんだ。

僕は友だちと来ているんだが、自分の心が少年に戻ったような感じがする。最高の休暇だよ」

車が走っていても、いなくとも、彼らは大音量で好みの音楽をかけ続けていた。コースに沿って、だいたい10メートル置きに音楽のジャンル、ミュージシャンが変わる。

クラシックだとバッハ、ベートーベン。ポップスだとビートルズ、ワム、スティービー・ワンダー…。ドイツらしくテクノ・ポップもかかっていた。音楽はただ流れているだけで、耳を傾けているというより、バックミュージックという感じだった。観客のなかにはソーセージを食べながらビールを飲み、車の音を聞きながら、ヘッドホンでスマホの音楽を聴くというマルチタスクを実行している人もいた。

ニュルのレースを見に来る人たちは百人百様で、それぞれが自分たちの楽しみを持ってきている。ドイツ人と聞くと、謹厳で生真面目と思っていたけれど、ニュルにおける彼らは「ハジける時は徹底的にハジける人たち」だった。

著者

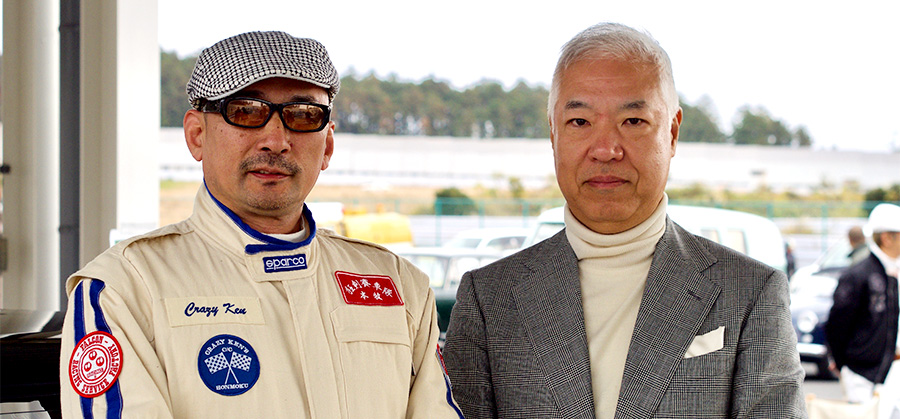

- 横山 剣(よこやま けん)

-

1960年生まれ。横浜出身。81年にクールスR.C.のヴォーカリストとしてデビュー。その後、ダックテイルズ、ZAZOUなど、さまざまなバンド遍歴を経て、97年にクレイジーケンバンドを発足させる。和田アキ子、TOKIO、グループ魂など、他のアーティストへの楽曲提供も多い。2018年にはデビュー20周年を迎え、3年ぶりとなるオリジナルアルバム『GOING TO A GO-GO』をリリースした。

- クレイジーケンバンド公式サイト

- http://www.crazykenband.com/

- 野地 秩嘉(のじ つねよし)

- 1957年東京生まれ。早稲田大学商学部卒。出版社勤務、美術プロデューサーなどを経てノンフィクション作家。「キャンティ物語」「サービスの達人たち」「TOKYOオリンピック物語」「高倉健ラストインタヴューズ」「トヨタ物語」「トヨタ 現場の『オヤジ』たち」など著書多数

以上