クルマと愛とサウンドを語らせたら止まらない2人が、レースの楽しさを、実際のレースやレースをめぐる人たちなどを訪ねながら紡ぐオリジナル連載(#33)です。

車が飛ぶところを見よう

ラリーのSSではカーブとその立ち上がりが見える場所に陣取ればいい。もうひとつ、迫力を感じるのは車がジャンプする箇所だ。スキーのダウンヒル競技を見ているとわかるけれど、高速で坂を下っていると、ちょっとした起伏であっても、スキーヤーは空に飛んでしまう。

車も同じだ。荒れた道には起伏がある。スピードを出して突っ込んできた車は路面が盛り上がった個所に来たら、ジャンプしてしまうのである。サーキットで行うレースでは絶対に見られないのが車が飛ぶシーンだろう。

-

- WRCラリー・フィンランド

「そうなんです。ラリーでは車が飛ぶのを楽しみに来る人だっています。ジャンプする箇所に陣取って朝からずっと飲み続けて居座る人たちもいる。

この人たちは車の速さじゃなくて、単純に飛距離だけを見てる感じです。

WRCもコース設定のなかに車がジャンプするところをちゃんと作っています。見る人の立場に立ったコースです」(市川)

ジャンプシーンは迫力がある。舗装路だと車がジャンプして、着地したとたん、車体の後部が路面に触れて火花が飛ぶ。スマホで動画なり写真を撮るには絶好のポイントだ。

ラリーを楽しむ4つの場所

ひとつはサービスパークだ。ここでお祭り気分を味わい、ラリー用に改造されたマシンを眺める。屋台が出ているから、そこでラリー・フードを楽しむ。ラリー・フードと言っても国内であれば、ソーセージや焼きそばのようなお祭りの露店で食べるものと大差ない。でも、車の爆音を聞きながら食べると一興である。

-

- WRCラリー・チリ

サービスパークの次に見に行くべきなのはSSにおけるカーブもしくは、ジャンプが見られる箇所だ。

ただ、そこへ行くには準備が必要だ。ハイキングのつもりで出かけていく。何しろ、SSは林道を封鎖して設定している場合が多い。日帰りだと忙しいので、一泊した方がいいだろう。

国内であれば近くに温泉地があるとなおいい。前夜は風呂に入って、ビールでも飲んで眠る。お弁当を作ってもらって、出発する。カーブなり、ジャンプなり、見たい方を選ぶ。前日、早くから行って、サービスパークを下見しておく手もある。なお、SSでラリーを見てから温泉旅館に泊まるのもいい。ホコリにまみれた身体を風呂できれいにして、スマホで撮ったラリーの様子を眺めながら、ビールを飲む。これもまた一興。

-

- WRCラリー・メキシコ(出展 : SUBARU-STI PHOTO LIBRARY)

最後はリエゾン区間だ。ラリーの車が走っているのと出会うように計画し、ラリー車を見つけたら並走する。もし、並走できなければ道端で応援する。

こうしてみると、ラリーはサーキットと違って、ただ見に行けばそれで済むというものではない。自助努力と情報の入手、そして計画の最適化が必要だ。

SS区間を見に行くのであれば前泊の温泉地の旅館や、土地の名産なども把握しておかなくてはならない。旅行の計画を立てるのに時間がかかる。

やっぱり、ラリーはサファリだ。車を見に行く旅行だ。

-

- WRCラリー・メキシコ(出展 : SUBARU-STI PHOTO LIBRARY)

セントラルラリー愛知・岐阜

-

- セントラルラリー愛知・岐阜2019

ラリーの勉強をしたわたしが生まれて初めて観戦したのが2019年の秋に開かれた「セントラルラリー愛知・岐阜2019」だった。予習したとおり、名古屋に前泊して田中寿司でカワハギの肝和えを食べたことは書いた。

カワハギを存分に食べた翌日の朝早く、編集者と一緒に愛知県長久手市にある愛・地球博記念公園、通称、モリコロパークへ出かけていった。同公園は市内から30分程度である。当日の天気は快晴で、空には雲ひとつなかった。ラリー観戦にはちょうどいい気候だった。

セントラルラリー愛知・岐阜は2020年秋に10年ぶりの日本開催が決まったWRCに向けての予行演習ともいうべき「ウォームアップラリー」だった。ただ、コロナ危機の現時点ではWRCの開催はまだ決まっていない。けれど、やってほしい。

話は昨年のラリーに戻るが、当日は朝早くから観客が会場にやってきていた。名古屋からだけでなく、北陸や遠く北海道からやってきた一家もいた。ラリーファンは全国にいることを痛感する。

-

- セントラルラリー愛知・岐阜2019

-

- ラリー会場 屋台の焼きそば

記念公園に設けられたサービスパークにはトヨタ、スバルなどのラリー用車両が並び、観客は写真を撮るのに専念していた。

また園内の自転車用のサイクリングロードを封鎖して、特別に2.05キロのショートSSコースが設けられていた。セントラルラリーに出場している車もそこを走る。練習ではなく本番だ。たった2キロだったけれど、それでもカーブもあったから、ラリーの雰囲気は伝わってきた。

サービスパークには食べ物の屋台やグッズを売る売店のテントがあったが、ビールを飲んでいる人はほぼいなかった。ウーロン茶もしくは炭酸飲料、エナジードリンクを飲みながらの観戦である。日本人は真面目だ。車に乗ったら酒は飲まない。自粛しろと言われればうちのなかでじっとしている。この国民性がコロナのオーバーシュートを防いだと思われる。

-

- ラリー会場 屋台の焼きそば

もう一度、話はラリーに戻る。

会場にはレースの専門家でかつラリーの生き字引と呼ばれているガズーレーシングの市川さんが来ていた。ガズーレーシングがヤリスを出場させていたからだ。

早速、ショートSSコースのどこで観戦すればいいかを生き字引の市川さんに訊ねたところ…。

「はい、そうおっしゃるだろうと思ってました」と言いながら、「コースの最後のゆるいカーブで見てください」と教えてくれた。

「ゆるいカーブに入ってからのラリーカーのコース取りを見てください。車体が右、左と揺れて、ぎしぎししながら、かっ飛んできます。でも、いかんせんコースが短い。2キロしかないから、それほどスピードは出せません。何台かをカーブで観戦したら、コース前半にある直線距離を見に行ったらいいと思います。ラリーカーがスピードを出すのは直線です。たとえ短くとも、『はや(速)っ』って感じを味わえると思います。それと、ラリーの楽しみ方で言い忘れましたが、ラリーのSSでは1台ずつ走ります。サーキットと違って、スペクテーター(観客)の視線が1台に集まる。観客の視線を追うのも面白いです」

ラリーを見る際、初心者がどこへ行けばいいかは、この生き字引の言葉に言い尽くされている。カーブ、直線、観衆の視線が見えるところである。

カリスマの楽しみ方

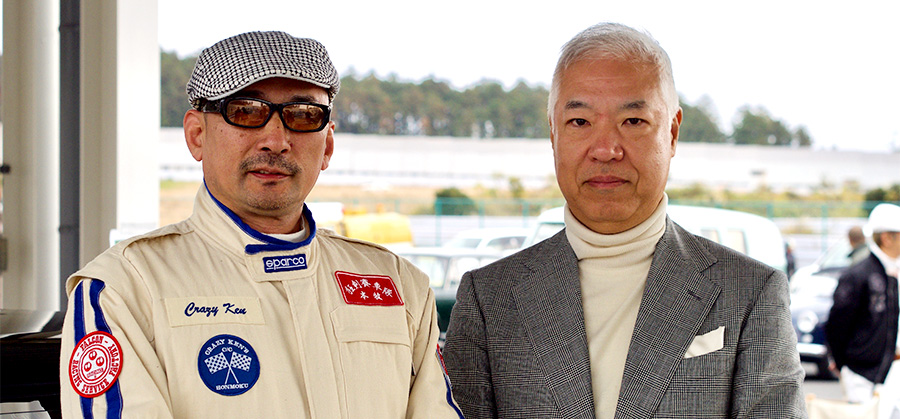

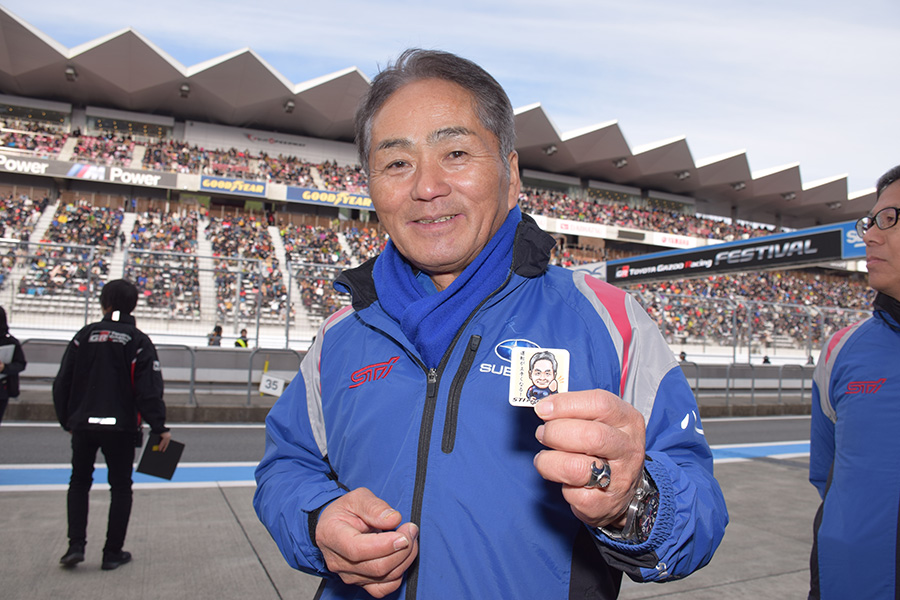

サービスパークで人気者になっている、おじさんを見つけた。スバルの青いポロシャツを着た小柄なおじさんである。

おじさんの前には「サインをください」とこれまた、おじさんたちが列を作る。

-

-

スバル辰己英治総監督

TOYOTA GAZOO Racing FESTIVALにて

いったい、誰だろうと思ったら、スバルのレースチーム総監督「カリスマ」「車両開発の鬼」辰己英治だった。カリスマにはドイツのサーキット、ニュルブルクリンクでインタビューをしたが、その時にはカリスマとも鬼とも感じなかった。にこにこしながら話をする、気のいいおじさんだった。

辰己さんはラリードライバーの経験もあり、ファンは多い。彼はサービスパークを悠然と歩き、「サインください」と寄ってくる人々と談笑していた。

なお、スバルは2008年まではWRCに参戦していた。同社のインプレッサはマニュファクチュアラーズとドライバーズのチャンピオンシップを3回ずつ獲得している。むろん、辰己さんはその時、関わっていた。

わたしは気のいいおじさん監督にラリーの楽しみ方を訊ねた。

「いいね。いい質問だね、いいかい、サーキットとラリーは楽しみ方が違う。サーキットのレースの場合は速い車が人気だ。でも、ラリーはね、自分が乗っている車を応援するために来る。たとえば、ヴィッツに乗っている人は絶対にヤリス(ヴィッツ)を応援するし、WRXに乗っている人はWRXの大ファンです。

サーキットで走るレースカーって普通の人からは遠い存在だけれど、ラリーカーは身近なんだ。

それと、サーキットのファンはカテゴリーが上のレースが好きなんだ。F2よりもF1でしょ。でも、ラリーはカテゴリーが下がっても人気がある。それは自分が持っている車が頑張るからだよ。だから、ラリーファンはF1のマシン見てもあんまり興奮しない。ラリーはアメリカのナスカーに似てるね。身近な車だから、見ていて気持ちが入っちゃうんだ。ヤリスやWRXみたいなラリーカーに乗っている人はラリーを見に行くといい。

僕も昔、ラリーを走っていたんだけれど、田舎の山奥がコースだったから、観客なんてゼロだった。誰も来ない。あの頃のラリーって、お客が来るものじゃなかった。だって、わざわざ人がいないところを探してコースを作ってたんだから。来ないのは当たり前。

まあ、車好きの変人が山のなかを走って練習したり、ラリーやったり。そういう時代でしたよ」

辰己さんが言うように、その日、記念公園の駐車場にはラリーに出走していた車が町で見るよりも多く止まっていた。やっぱり、カリスマと言われるだけあって、気のいいおじさんはレースのことをよく知っていた。

-

- WRCラリー・ポルトガル

著者

- 横山 剣(よこやま けん)

-

1960年生まれ。横浜出身。81年にクールスR.C.のヴォーカリストとしてデビュー。その後、ダックテイルズ、ZAZOUなど、さまざまなバンド遍歴を経て、97年にクレイジーケンバンドを発足させる。和田アキ子、TOKIO、グループ魂など、他のアーティストへの楽曲提供も多い。2018年にはデビュー20周年を迎え、3年ぶりとなるオリジナルアルバム『GOING TO A GO-GO』をリリースした。

- クレイジーケンバンド公式サイト

- http://www.crazykenband.com/

- 野地 秩嘉(のじ つねよし)

- 1957年東京生まれ。早稲田大学商学部卒。出版社勤務、美術プロデューサーなどを経てノンフィクション作家。「キャンティ物語」「サービスの達人たち」「TOKYOオリンピック物語」「高倉健ラストインタヴューズ」「トヨタ物語」「トヨタ 現場の『オヤジ』たち」など著書多数

以上