クルマと愛とサウンドを語らせたら止まらない2人が、レースの楽しさを、実際のレースやレースをめぐる人たちなどを訪ねながら紡ぐオリジナル連載(#40)です。

車と音楽の時代になるのか?

-

- Getty Images

私たちが今も恐れている新型コロナウイルス。それが引き起こしたパンデミックよりも感染者、死者ともに多かったのが百年前のスペイン風邪だった。

スペイン風邪は1918年から20年までに世界中で5億人が感染したとされ、死者数は4,000万人とも5,000万人とも推計されている。第一次世界大戦(1914年~1918年)が終わるひとつのきっかけともなったものだ。

では、アフター第一次大戦、アフター・スペイン風邪の10年はどういった時代だったのか。

まずは好景気である。第一次世界大戦の戦中、戦後の特需により、当時の新興国、アメリカは空前の好景気に沸いた。ニューヨーク、シカゴに摩天楼ができ、自動車が増え、ハリウッド映画、ジャズ音楽が花開いた。1929年アメリカの自動車生産台数は535万台。世界の自動車の85パーセントを占めた。また、アメリカ南部で生まれたジャズは全米に広がり、アメリカの1920年代は黄金の20年代、ジャズエイジとも呼ばれた。この好景気は世界を引っ張った。

-

- Getty Images

つまり、かつてのパンデミックの後は新興国が引っ張る好景気で、その主役は車と音楽だった。

日本も同様の好景気だった。第一次世界大戦の特需景気で、繊維、造船、製鉄業が発展した。1913年の工業生産高を100とした場合、日本の1925年の指数は221.8。アメリカでさえ、148.0だから、大戦とスペイン風邪の後、世界でもっとも成長したのは実は日本だったのである。成金というにわか金持ちが生まれ、自家用車も現れた。都市では百貨店が営業をはじめ、ラジオ放送や雑誌の創刊もあった。

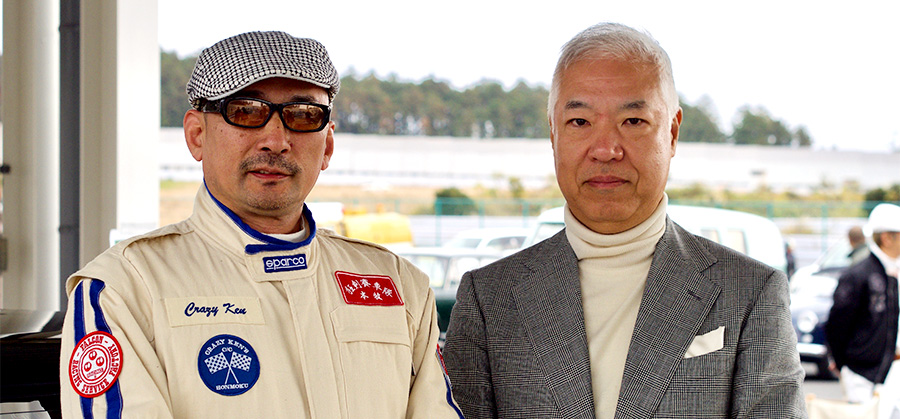

…自粛明けの筑波サーキットで横山さんと会った時、わたしはそういう話があるんですよと伝えた。

「でも、今回の新型コロナウイルスの後、果たして日本が好景気になるかどうかはわかりません。しかし、スペイン風邪の後は車と音楽の時代。ジャズでもニューオリンズで演奏されているような、にぎやかな音楽が流行ったんです。CKBも『けむり』みたいに底抜けに明るい曲をやってください。明るい曲が流行ります。それから車の時代になるから、どんどんレースに出ればいいんですよ」

-

- Getty Images

横山さんはレースを終えた後、疲れていたようだったが、「車と音楽の時代が来る」という話を聞いたこともあって、ほくほくした顔になった。

「いいですねえ。野地さん、それで空前の好景気の後、どうなるんですか?」

わたしは逡巡したけれど、声をひそめて呟いた。

「あの、1929年にアメリカ発の世界恐慌になって、39年からは第二次世界大戦…。ものすごく悲惨になります」

「…う」

横山さんは一瞬、固まった後、「そう、じゃ、気を取り直して、音楽と車の時代にしましょう」と自分を元気づけるよう、はっきりと答えた。

横山剣の曲作り

自粛中、音楽に関しては忙しかった。2月の終わりからは毎年、曲作り、アルバム作りに入る期間である。ちょうどライブ活動ができなかったので、彼は集中して曲作りに励んだ。

(横山剣の話)

―10月末に日本武道館でライブをやる予定です。その後もライブはやれる限りはやりますが、定員が2,000人の会場で、1,000人しか入れないといったように、会場の定員に満たない人数でしかできないのはやる側にはちょっと苦しい。しかし、ライブをやれないよりはいい。

インターネットライブ(6月8日)の時はスタジオを借りてリハーサルができなかったんです。スタジオは三密ですから。それで、ぶっつけ本番に近い感じでやるしかなかった。1回だけ通しでリハーサルをやってすぐに本番。テレビで演奏するのと似たような感じですね。ネットの配信時間をキープしてもらっていて、1時間半ぐらいの枠のなかでやればいい。テレビとは違って、お尻がピタッと決まっているわけではないんです。

歌っていると、モニターにチャットで次々と感想が出てくるんですけど、読もうと思っても追いつかなかったですね。本当は読んで反応したかったのに。

嬉しかったのはシンガポールとか他の国からの反応があったこと。世界が狭い感じがしました。でも、なんといっても、こういう非常事態に音楽どころじゃないとなるのかと思いきや、ものすごく必要とされたことが嬉しくて、責任を痛感しました。

(いや、ほんとですね。やはり、新型コロナウイルス収束の後は車と音楽の時代になります)

―決まっていたフェスがなくなったりして、クリエイティブワークの時間が増えました。フェスやライブを次々に辞退しなければならないのは残念ですけれど、その代わりにぎゅっとスクイーズされた感じで曲ができました。

(YouTubeの活動もありましたね?「クレイジーケンのなんとかかんとか」はいつから始めたんですか?)

―4月の初めくらいかな。ひとりで歌ったり、しゃべったりするのは、もともとYouTubeのCKBチャンネルでやっていたんですけれど、たまにしかやってなかったんです。でも、また始めました。「三密」の縛りがなければ事務所でバンドのメンバーも入れて3、4人でやりたいところですけれど、そうはいかない。ひとりで稚拙なキーボード演奏で、まことに申し訳ないと思っています。

(もうひとつ、YouTubeでやっているのが「クレイジーのけんさんぽ」。マニアックの極みと言いますか。横山さんが黙々とドライブしているのを映したものです)

-

- 提供 : DOUBLE JOY RECORDS

―ええ、「クレイジーのけんさんぽ」は一緒にドライブしてもらうような気分で見てもらえたらいいな、と。お客さまが助手席に乗っているような気分になるように撮ってるんです。CKBスタッフが黙々と撮ってる。私は最後までひとことも喋らない。都内の山手通りから明治神宮の方へ走ったのと、本牧と元町辺りを周回したのと、2種類発表しました。都内を走った時はランチア・フルビアで、横浜編はバンデン・プラ・プリンセスと、自分が持っているオースチン・ヒーレーで撮りました。バンデンプラは弊社のトニー萩野の車です。オースチンは徹底してメンテナンスしたので、すごい調子いいです。実はひとりで演奏したYouTubeより、不思議なことに黙々とドライブしている「けんさんぽ」の方が人気あるんです。

-

-

バンデン・プラ・プリンセスとオースチン・ヒーレー

提供 : DOUBLE JOY RECORDS

あんまり、しゃべらない方がお客さまは喜んでくれるのかな。何も言わないで運転しているだけっていうのがあったらいいなと思って始めたのですが、何万回と喋っているのよりも倍以上の反響がある。自分のしゃべりはつまらないんだなとあらためてよくわかりました。

(わたしが見ていて、感動したのは、横山さんがエンジンを止める時、アクセルをぶわっと空ぶかししてから、キーを回すこと。マニュアルのガソリン車に乗っていた時代はエンジンを止める時、みんな、ぶわっと空ぶかししてました。あれ、どうしてなんでしょうね?)

―確かに若い頃、みんな車から降りる時、ぶわっとやってましたね。でも、あれ、あんまり意味は無いかもしれないですね。

メロディはどこから降りて来る?

(自粛とはいえ、作曲はもとから在宅勤務の仕事ですね)

―そうです。私自身、あまり出かけない方なので、自粛中も苦痛だったということはないです。けれど、人によっては辛いでしょうね。

-

- 提供 : ユニバーサル ミュージック

(作曲の場合、メロディラインはどうやって創り出すのですか?)

―メロディは勝手に浮かんでくるんです。何の前触れもなく、突然、降りてくる。そのタイプが8割で、稀に他人のインストゥルメンタル曲を聴いていて、その後のメロディをつけるというのもあります。インストゥルメンタルの伴奏に自分の歌を乗っけて展開していくという。

例えば、小学生の時、「円楽のプレイボーイ講座12章」というアルバムを聴いていて、中に入っているインストゥルメンタルは歌を乗っけやすかったんです。そして、その後に勝手に自分でメロディを作って、乗せてました。

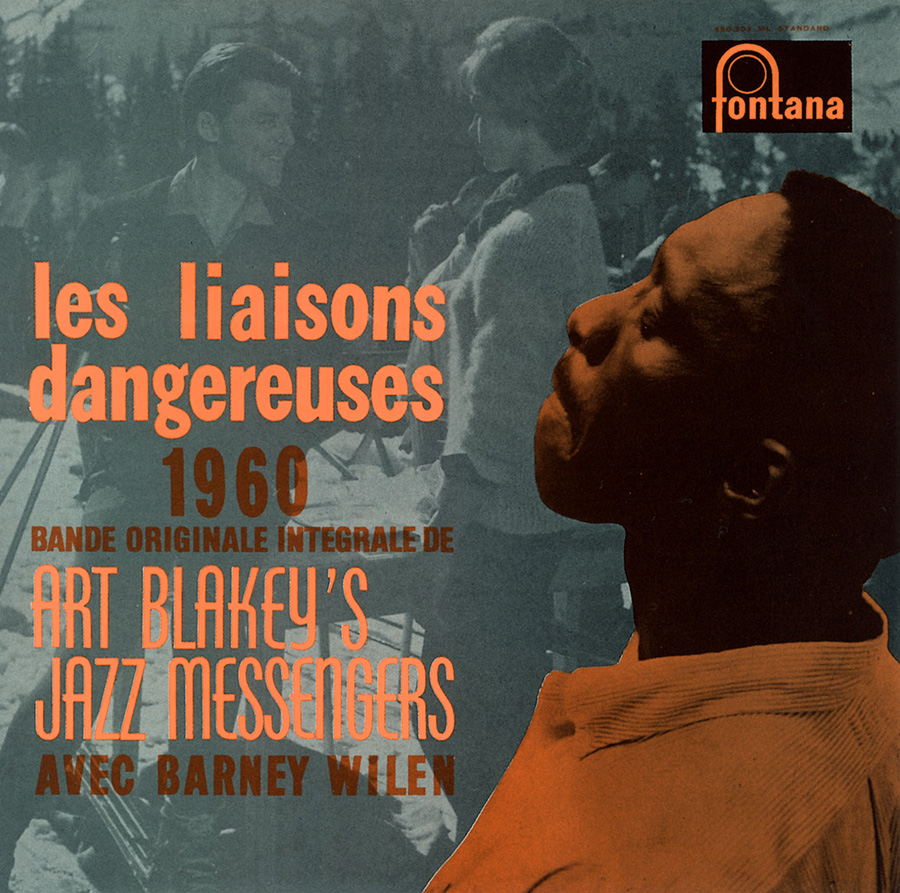

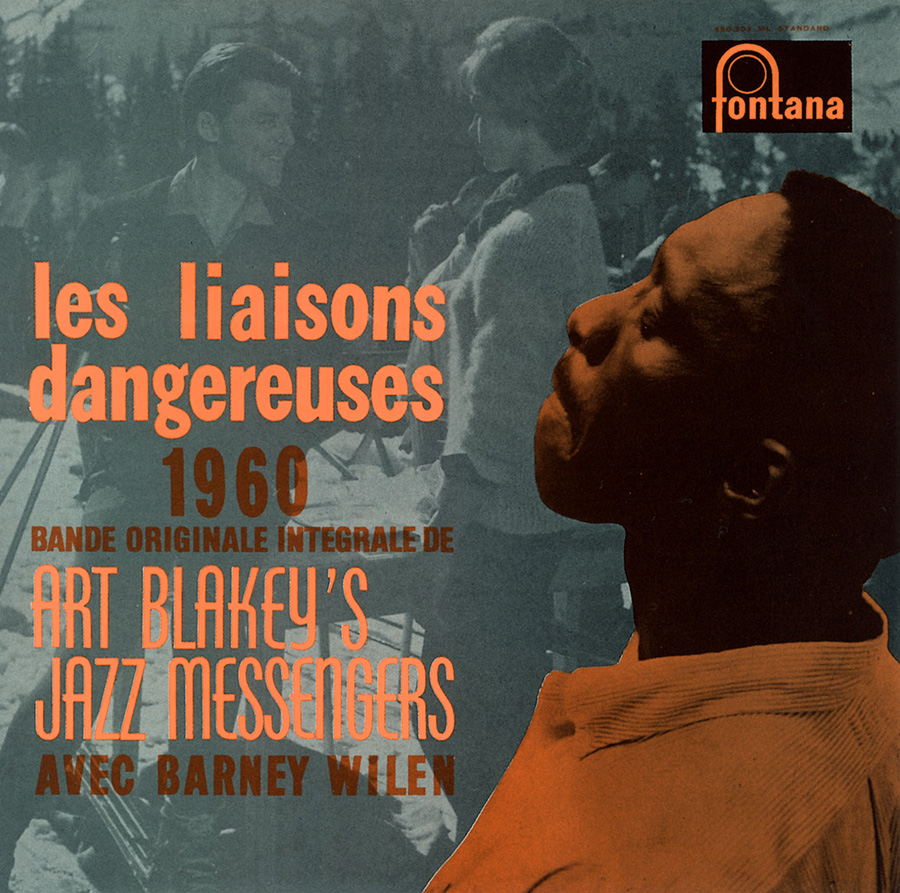

他にも、ジャズメッセンジャーズの「危険な関係のブルース」に続いて、突如として「長者町ブルース」が降りてきたり。

あと、ジェリー・マリガン・カルテットの曲「バーニーズ・チューン」のオケに合わせて「とっても、とっても、いいわ」(レッドライト・ヨコハマ もちろんCKB)とかも降りてきました。

-

- 提供 : ユニバーサル ミュージック

(すごく貴重な話ですね。降りてくるだけではないのですね。他の人のメロディを聴いていて、自分のメロディが出てくることもある。では「透明高速」は降りてきた方ですか?それとも?)

―「透明高速」は元々コード進行が好きで、そこから生まれました。Aメロの2小節分のコード進行はフランス映画の音楽で、ミシェル・ルグランの曲「双子姉妹の歌」からの影響です。この曲は映画「ロシュフォールの恋人たち」のなかに入ってます。Racyな曲で、レースで聴く10曲にも入れましたね。

「西原商会のテーマ」もこのコード進行で、他にも数曲は作ってます。

(それは作曲家としては定番の創作法ですか?)

―どうなんでしょうね。そのパターンはあまり聞いたことないです。僕の場合、コード進行からメロディが押し出されてくるのは結構あるんですよ。他の皆さんはちょっとわからないですけど。あまり作曲家の人と話したことないので。

僕の場合はメロディだけではなく、リズムやベースラインとかもある程度セットで、浮かんでくることが多い。あとは、キャッチのところだけが先行して決まっていて、そこから1曲に展開していくパターンもあります。

「タイガー&ドラゴン」の「俺の話を聞け!」というフレーズは最初からプリセットされていました。だから、あの部分、プリセットされたところを差し替えてしまって、「タイガー&ドラゴン」を作ってくれと言われても無理です。あの部分から始まった曲ですから。

また、なんというか、出て来ちゃったものはもったいないから、絶対に使うということでもあります。

「たすけて」のキャッチも最初に浮かんだので、そのまま曲になりました。「たすけて」というフレーズは他に代えられないです。

-

-

「タイガー&ドラゴン」(2005年)

提供 : DOUBLE JOY RECORDS

(メロディが一発で浮かんできた曲はありますか?)

―「タイガー&ドラゴン」がそうですね。当時、自分は港で検査官の仕事をやっていて、スタジオに集まった時は、「剣さんの仕事は寝ること」と言われたくらい、スタジオではよく寝てました。

「タイガー&ドラゴン」は寝る前に曲のメロディだけを小野瀬さんに聞いてもらっていたんです。そして、目が覚めたら、小野瀬さんが「剣さん、イントロを入れたんで聴いて下さい」…。もうそのイントロが最高でした。

最初、僕が考えたイントロは、セルジュ・ゲンズブールとブリジット・バルドーの「フォード・ムスタング」という曲の感じだった。

曲の頭にリードギターのフレーズを持ってくるイメージはなかったんですけど、あのイントロで楽曲としてはポンと抜ける曲になりました。ハマ(横浜)の大魔神、小野瀬さんのおかけです。

-

-

「タイガー&ドラゴン」(2005年)

提供 : DOUBLE JOY RECORDS

(ジャズメッセンジャーズ、ジェリー・マリガンなど、横山さんの曲作りにはジャズの影響があるのですか?)

―ジャズの研究家の方たちの前でエラソーなことは言えません。でも、ジャズへの入門は三保敬太郎さんの「11PMのテーマ」、「円楽のプレイボーイ講座12章」に入っていたジャズ演奏、「大橋巨泉 プレー・ボーイ入門」の、サラブレッズの演奏の3つでした。

大橋巨泉とサラブレッズってかっこいいなと思ったんですよ。なんといっても大橋巨泉さんは「バンドオーナー」なんです。バンドリーダーじゃなくて、バンドオーナー。

演奏するわけでなく、バンドを持っているだけという。そういう形もあるんだと感心しました。巨泉さんはたまには歌を歌っていましたけど、演奏はしませんでした。

(次のアルバムはどういったものになりますか?)

―ステイホームのおかげで、出て来たメロディがあります。珍しいのは、今まで自宅では、ほとんど曲が浮かばなかったのに、今回は自宅でも結構、半分ぐらい浮かんで、後は事務所にきて仕上げました。自宅から事務所にやって来る間に浮かんだ曲もあるんです。

(続きは明日掲載します。)

著者

- 横山 剣(よこやま けん)

-

1960年生まれ。横浜出身。81年にクールスR.C.のヴォーカリストとしてデビュー。その後、ダックテイルズ、ZAZOUなど、さまざまなバンド遍歴を経て、97年にクレイジーケンバンドを発足させる。和田アキ子、TOKIO、グループ魂など、他のアーティストへの楽曲提供も多い。2018年にはデビュー20周年を迎え、3年ぶりとなるオリジナルアルバム『GOING TO A GO-GO』をリリースした。

- クレイジーケンバンド公式サイト

- http://www.crazykenband.com/

- 野地 秩嘉(のじ つねよし)

- 1957年東京生まれ。早稲田大学商学部卒。出版社勤務、美術プロデューサーなどを経てノンフィクション作家。「キャンティ物語」「サービスの達人たち」「TOKYOオリンピック物語」「高倉健ラストインタヴューズ」「トヨタ物語」「トヨタ 現場の『オヤジ』たち」など著書多数

以上