2024年06月17日

第5回 Genki空間®研究の取り組み~心理学からみた自然が持つ回復効果について~

トヨタ自動車株式会社 未来創生センター(以下、トヨタ)と株式会社豊田中央研究所(以下、豊田中研)では、人を心身ともに良好にする空間を目指した「Genki空間®研究」に共同で取り組んでいます*1*2*3*4。第4回 Genki空間®の取り組みでは人の生理状態(自律神経や脳活動)からみえる自然の効果について紹介しました。今回は、「自然のなかではどうして癒された気分になるのか?」という素朴な疑問について、心理学の観点から研究しているメンバー(村松、徳弘、池内)に話を伺いました。

-「自然による癒し効果」の心理学的観点からの研究には、どのようなものがあるのでしょうか?

- 村松

- 文献によれば、古代ローマにおいても都市部の騒音や混雑を自然が緩和してくれるという記録*5があったそうですが、本格的な研究が始まったのは1970年代以降といわれています。有名な研究のひとつにロジャー・アルリッチ(Roger Ulrich)らの「ストレス低減説(Stress Reduction Theory)」があります*6。この理論は、人類が生得的に水や緑豊かな自然環境を好み、そのポジティブな感情がストレスの多い状態を和らげる効果があるというものです。

- 徳弘

- 私たちが特に注目している研究に、人の認知プロセスに焦点をあてたカプラン夫妻(Rachel and Stephen Kaplan)の「注意回復理論(Attention Restoration Theory)」*7があります(図1)。この理論では、2つの「注意」が重要になります。ひとつはオフィス作業などの長時間の集中が必要な注意で「意図的注意(directed attention)」といいます。意図的注意の継続はとても疲れるので、フラストレーションがたまったり、集中力がなくなったりと、心理的にはあまり良くない状態につながります。もうひとつは、美しいものや興味深いものなど、何かにふと目を引かれる場合に働く注意で、「自動的注意(effortless attention)」といいます。自動的注意は疲労しにくく、意図的注意の回復を助ける働きがあるといわれています。つまり、自動的注意を促す要素が多い環境は「回復環境」であるといえます。

-

- 図1 注意回復理論(Attention Restoration Theory)

- 池内

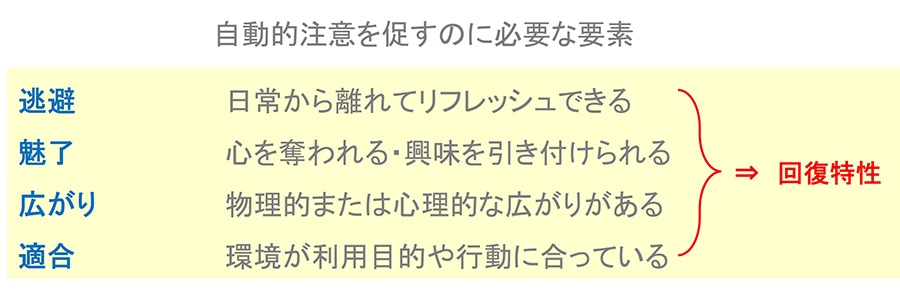

- 注意回復理論では、自動的注意を促すのに必要な要素(回復特性)が4つあげられています(図2)。「逃避」は日常から離れてリフレッシュできること、「魅了」は心を奪われて、興味を引き付けられること、「広がり」は物理的または心理的な広がりがあること、「適合」は環境が利用目的や行動に合っていることを指しています。緑豊かな自然環境では、たとえば木漏れ日や小川のせせらぎなどにより、日常から離れてリフレッシュでき、自然の美しさに心奪われ、また自然の広がりを感じる……、というように、自動的注意を促す回復特性がたくさん含まれているというのは皆さんも実感するところではないかなと思います。

-

- 図2 注意回復理論が想定する4つの回復特性

-癒される空間を作るには「回復環境」の要素をたくさん取り入れることが大切ということですね?

- 村松

- その通りです!そこで、私たちは空間がどの程度「回復環境」であるかの指標を作るということに取り組みました。注意回復理論をベースにした空間指標としては、既にテリー・ハーティグ(Terry Hartig)らによって作られた、PRS(Perceived Restorativeness Scale)という主観アンケートを用いた手法がありました*8。ただし、PRSは屋外の自然環境がどの程度「回復環境」であるかの指標であり、室内の空間に適していない部分もありました。また、アンケート項目が26項目あり、被験者の負担も大きいという課題もありました。

- 徳弘

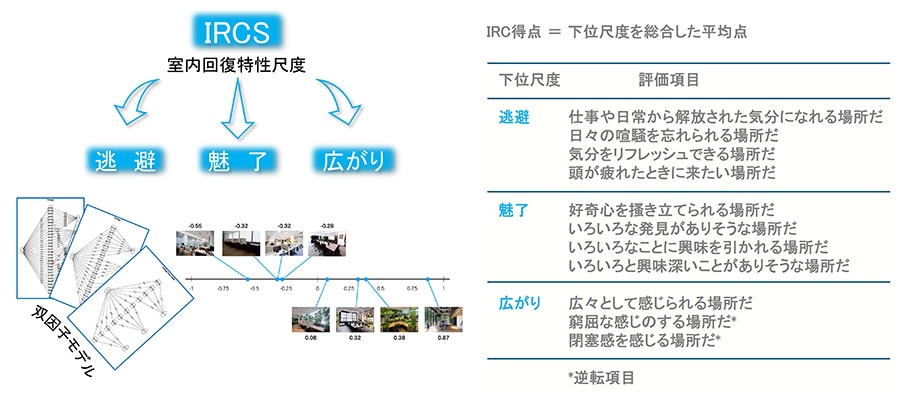

- そこで、新たに室内用の指標を作成するために、相模女子大学の芝田征司教授に協力していただき、PRSを参考に30項目からなる室内用のアンケートを作成しました。約1,200名のアンケート結果をもとに、双因子モデルを使った因子分析という手法によりアンケート項目を11項目に削減しました。その結果、PRSにも含まれている3つの下位尺度(逃避、魅了、広がり)が、室内空間を評価するためには大事であることが分かりました。新しい指標は「室内回復特性尺度(Indoor Restorative Characteristics Scale, IRCS)」と名付けました(図3)。

-

- 図3 室内回復特性尺度(Indoor Restorative Characteristics Scale, IRCS)

-この指標でどのようなことが分かってくるのでしょうか?

- 池内

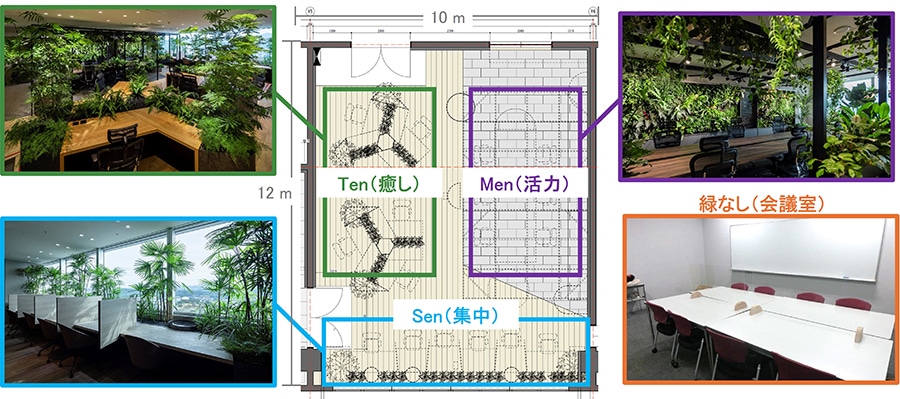

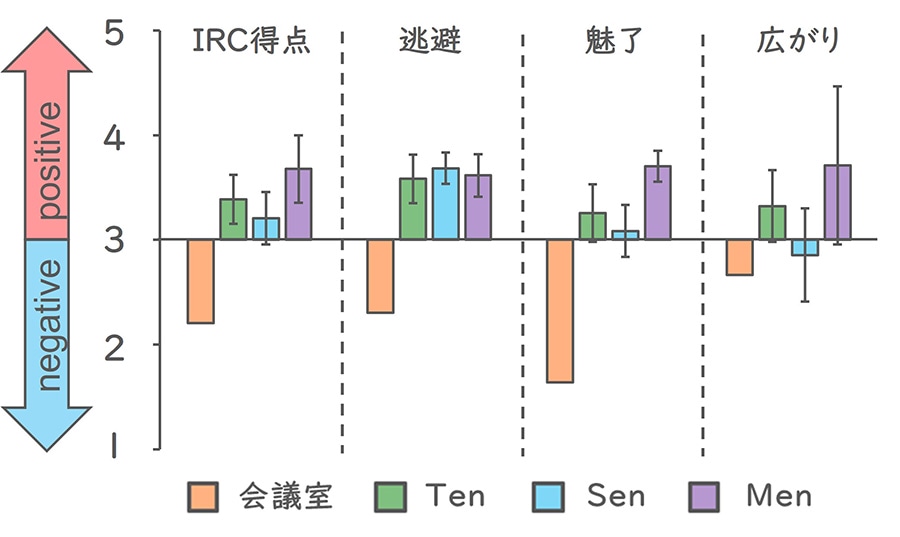

- IRCSを用いて、第1回で紹介したGenki-officeのすべての席(Ten、Sen、Menの3エリア、合計18席。Tenは小さい形状の葉、Senは線状の葉、Menは大きな葉の植物が配置)の空間評価をおこないました(図4)。その結果、一般的な会議室と比較して、Genki-officeではすべての席でIRCSが向上しており、バイオフィリックデザインは空間の回復特性を向上させることが分かりました。また、逃避、魅了、広がりという下位尺度でTen、Sen、Menの各エリアを比較してみると、すべてのエリアで逃避が向上しており、植物の葉の形や什器などによらず植物を空間に導入することで「日常から離れてリフレッシュできる」環境に近づくことが示唆されました(図5)。

-

- 図4 Genki-Office(各エリア6席、合計18席)

- 池内

- 最もIRCSが高かったMenのエリアでは、逃避だけでなく、魅了や広がりも高い得点を示していました。サイズが大きく、曲線的な葉の形をした多種多様な植物を植栽することで興味を引き付け、天井緑化や壁面緑化により植物に囲まれながらも空間の広がりを感じさせるデザインが、自動的注意を促すために最適なバイオフィリックデザインになるのかもしれません。

-

- 図5 Genki-Officeと一般的な会議室のIRCS

-人工の植物でも同様の回復効果は期待できるのでしょうか?

- 徳弘

- 人工の植物でも効果はあるといわれていますが、本物の植物の方がより快適でリラックスした気分になることが報告されています*9。特に、「活力が湧いてくる」といった項目では、本物の植物の方がとても高い効果を示すそうです。植物の生命力を感じることで人間もエネルギーをもらっているのかもしれませんね。

-この指標はどのように活用できるのでしょうか?

- 村松

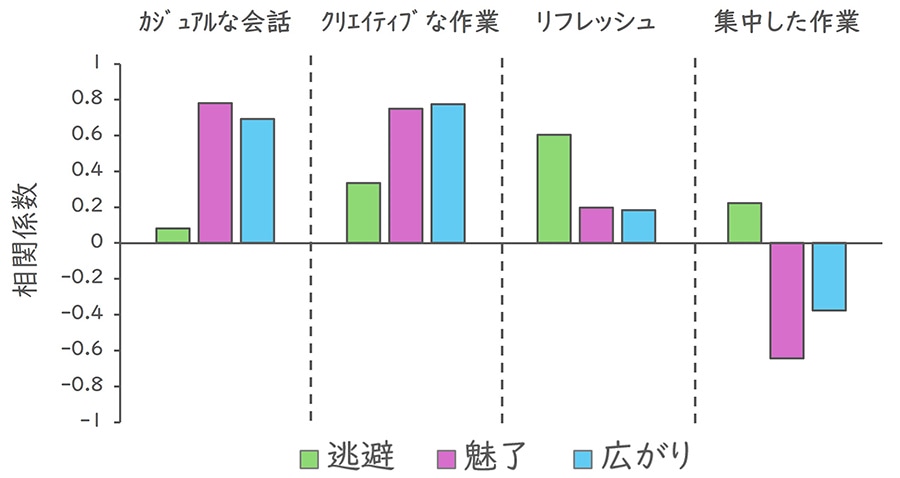

- 空間が回復的な環境であることに加え、最終的にはその空間に滞在する人の作業にあったバイオフィリックデザインを設計するということが大事です。そこで、図6に示したような、オフィス空間での具体的な作業や行動に関するアンケートをおこない、IRCSの下位尺度(逃避、魅了、広がり)との相関関係を検証しました。その結果、魅了や広がりが高い場所はカジュアルな会話やクリエイティブな作業がしやすく、逃避が高い場所はリフレッシュやクールダウンに適していることが分かりました。また、過度な魅了や広がりは気が散ってしまうために集中した作業には適さないといったことも分かってきました。IRCSの下位尺度のバランスを設計指針に加えることで、回復環境でありながら作業に合わせた空間設計が可能になるかもしれませんね。

-

- 図6 空間でやりやすい作業イメージとIRCSとの関連性

-この研究の今後について教えてください。

- 村松

- 今回お話しした心理学的な観点での効果が、空間デザインの何に由来するのかを画像解析などを用いて明らかにしていきたいと思っています。将来的には、デザインの段階で空間の効果を数値化したり、AIを活用して望みの機能に最適な空間デザインを提案したりすることもできるようになるといいですね。

共同研究先 : 相模女子大学 芝田 征司先生からのコメント

自然による心理的な回復効果は、これまでもさまざまな研究で確認されていますが、どのように緑化すれば回復効果が得られやすくなるのかといったことについては、まだよく分かっていない部分も多くあります。この一連の研究のように、葉の形と特定の心理的機能との関連に注目し、それを回復環境のデザインに活かそうというのは、とても興味深い試みです。用途に合わせた回復環境の「レシピ」開発に向けて、今後も研究を進めていきます。

著者

-

- 写真左より、池内 暁紀(豊田中研)、村松 正善(トヨタ)、徳弘 健郎(豊田中研)

参考資料

| *1 | トヨタ自動車 未来創生センター 未来につながる研究、第1回 Genki空間®研究の取り組み(前編)~自然を「切り取った」空間を実験室に再現~ |

|---|---|

| *2 | トヨタ自動車 未来創生センター 未来につながる研究、第2回 Genki空間®研究の取り組み(後編)~新しい世界を切りひらく空気質研究~ |

| *3 | トヨタ自動車 未来創生センター 未来につながる研究、第3回 Genki空間®研究の取り組み~自然の空気質による“人への効果”について~ |

| *4 | トヨタ自動車 未来創生センター 未来につながる研究、第4回 Genki空間®研究の取り組み~Genki空間®は本当に人を元気にしているか~ |

| *5 | Glacken, C.J. 1967. Traces on the Rhodian Shore: Nature and Culture in Western Thought From Ancient Times to the End of the Eighteenth Century. University of California Press. |

| *6 | Ulrich, R.S., R.F. Simons, B.D. Losito, E. Fiorito, M.A. Miles, and M. Zelson. 1991. Stress Recovery During Exposure to Natural and Urban Environments. Journal of Environmental Psychology 11, 3:201-230. |

| *7 | Kaplan, R., and S. Kaplan. 1989. The Experience of Nature: A Psychological Perspective. New York, Cambridge University Press. |

| *8 | Hartig, T., Kaiser, F. G., & Bowler, P. A. 1997a. Further development of a measure of perceived environmental restorativeness. Working Paper No. 5. Institute for Housing Research, Uppsala Universitet. |

| *9 | Jeong, JE., Park, SA. 2021. Physiological and Psychological Effects of Visual Stimulation with Green Plant Types. Int J Environ Res Public Health 18(24), 12932. |

本件に関するお問い合わせ先

- 未来創生センター

- メールアドレスfrc_pr@mail.toyota.co.jp

関連コンテンツ

アクセスランキング

2026年02月20日

ヤリス・ヤリス クロスを一部改良

2025年10月21日

新型車「ランドクルーザー“FJ”」を世界初公開

2026年02月11日

3列シートSUV「Highlander」にバッテリーEVを設定し北米で世界初披露

2026年02月06日

役員人事について